From Compulsory Interpretation to Chinese Modernization: Theoretical Patterns and Solutions to Chinese Martial Arts Research

-

摘要:

近代以来,中国武术在东西文化冲突与融合的进程中以“照着讲”与“接着讲”的阐释模式开启了现代化之旅,这并非以“西方体育取代中国武术”,中国武术在照着与接着西方体育、自身传统“讲”的基础上,进行了一些可贵探索并取得一定的成果。研究发现,改革开放后,随着越来越多的西方理论学说被译介到中国,以西学阐释武术成为武术理论的生长动力。值得注意的是,奉西学为圭臬的研究倾向在一定程度上将“照着讲”与“接着讲”阐释成照搬西方的述而不作。中国式现代化的叙事逻辑打破了当下西学的理论窠臼,为中国武术“接着讲”(接着西方经验和中国实际)的阐释模式指明了方向。

Abstract:Since modern times, Chinese martial arts have embarked on their own modernization journey through the process of cultural conflict and integration between the East and the West, using the interpretive models of "following suit" and "continuing to speak". It is not as we believe that "Western sports have replaced Chinese martial arts", but that Chinese martial arts have formed some valuable explorations and achievements based on following through on Western sports and their own traditions. It was found that after the reform and opening up, as more and more Western theoretical theories were translated and introduced into China, using "Western learning" to explain Chinese martial arts became the driving force for the growth of martial arts theory. However, it is worth noting that the thoughts of "Western learning" as the standard to follow its research tendency is considered to interpret the "following suit" and "continuing to speak" to a certain extent as copying the West without doing anything. As a matter of fact, the narrative logic of "Chinese modernization" breaks the theoretical pattern of "Western learning" and finds the cultural posture that should be possessed for the interpretation mode of "continuing to speak" (followed by Western experience and Chinese reality) of Chinese martial arts.

-

纵观近代中国武术的百年发展历程,其发展沿着西方工业文明“先发内生型”现代化进入中国后形成的“后发外生型”现代化发展道路,这看似两种文明冲突后的被动转型实则也蕴含了主动接受和吸纳的结果。因此,以西学为参考的中国武术的现代化转型有着特定社会历史背景下的必然性和合理性。客观而言,中国武术的现代化发展具有冯友兰[1]“照着讲、接着讲”新理学意义上的社会历史根源。尽管学界对中国武术“体育化改造”的质疑与批判不绝于耳,但在忽视特殊历史背景和特定语境下的盲目批判也或多或少地透露出狭隘的民族主义倾向。当我们高声呼吁中国武术要回归传统,摒弃西学的影响之时,其实是对“照着讲、接着讲”新理学的误读。中国武术的中国式现代化只有接着传统、体育的“文本”讲,才能在当今新时代视域下建构出自己的特色话语体系。可以说,冯友兰的“照着讲、接着讲”为实现中国武术的中国式现代化所应具备的文化姿态指明了方向。

面对东西文化的冲突与融合,冯友兰排斥抱残守缺“照着讲”的教条主义,认为应在“视域融合”后转向“接着讲”。因此,实现中国武术的中国式现代化不仅不能排斥西学,还应借鉴西学,以此观照中国武术的发展实际,实现两者的“视域融合”,并在此基础上接着讲述中国武术的中国式现代化。但恰如张立文[2]指出的那样,“20世纪是中国人向西方追求真理的世纪,对西方价值观念采取‘拿来主义’态度”。这种“拿来主义”甚至延续至当下中国武术的学术研究,部分研究将西方学科理论奉为圭臬,对中国武术进行牵强附会、生搬硬套的强制阐释。这种学术研究并没有沿着“照着讲、接着讲”的思路展开,而是将学习、参考西方硬生生地诠释成了照搬西方,这正是目前中国武术的学科体系、学术体系、话语体系未能体现出中国特色、中国风格和中国气派的关键缘由。如果说新文化运动时期中国武术通过学习西方开启了自身的现代化转型有着历史的必然性与合理性,那么在中国式现代化的新时代背景下如何实现中国武术的转型升级就成为我们必须面对的新课题。

1. 中国武术“照着讲”的强制阐释

对中国武术而言,冯友兰新理学话语中的“照着讲”并非指完全生搬硬抄西方知识框架、学科理论、思维模式,也不是因循守旧地按照中国武术的“老一套”而不思进取,其具有在学习、参考西方的基础上延续武术传统并总结自身特征的文化内涵。这里的“照”不是照搬、照抄之意,而是学习、借鉴之指。进一步来看,“照着讲”要处理好“述”与“作”的辩证关系,述而不作会带来强制阐释的风险,这并非冯友兰新理学的题中之义。另外,以西学观照武术为“援西入中”,但此处的“西”已经不是原来之“西”,更不是全盘西化之“西”,而是“中体西用”之后的中国化之“西”。

1.1 中国武术“照着讲”的社会历史根源

1.1.1 中国武术“照着讲”的现代化需求

19世纪末20世纪初,东西文化的碰撞以新文化运动的形式拉开了序幕。当西方“新文化”进入中国后,自然主义和经验主义文化模式似乎完全失去了存在的合理性。在国力羸弱、山河破碎的时代背景下,国人看到西方文化的先进性与科学性后,决定保国强种、自强不息,以西学为观照讲述自己的文化是当时中华民族“睁眼看世界”的科学态度。但在“照着讲”(学习西方)的进程中,东西文化之间的差异性,以及某种程度上存在的不可通约性造成了新文化运动时期的文化冲突、文化批判和文化焦虑。完全以二元对立的思维考量中国武术的现代化似乎为批判“中国武术的体育化”找到了有力证据,也为中国武术未能展现出“中国式”特色寻到了根源。然而,在当时“照着讲”(学习西方)的时代背景下中国武术并没有全盘西化,而是实现了“传统融入了新知,新知也融入了传统,既不是全新的,也不是全旧的;既不是西洋之‘新’,也不是我们传统之‘旧’,非中非西、非新非旧、亦中亦西和亦新亦旧”[3]5的转型,在一定程度上体现了“接着讲”(接着西方体育讲、接着武术传统讲)的文化传统。这开启了中国武术的现代化进程,也体现了中国式现代化的种种特征,并非如一直批判的那样,中国武术在受到西方体育冲击后失去了自我,进行“削足适履”的改革。所以,“近代体育对武术而言,并不如人们想象的那样对武术的生存带来了危险,也不是掩盖和抑制了武术的发展,而是在一定程度上提醒着武术现代化发展的新方向”[3]82。正是在以西方体育为参考、以“照着讲”(学习西方)为范式的背景下,“中国武术不再是流落街头、局限村落庭院的武术,而是与国家兴亡密切相关,是‘人人有责’的公共事业和国家建设”[3]44。这也正是中国武术在当时社会背景下实现的中国式现代化。从具体层面看,无论是马良对“新武术”的改良,还是张之江为将“国术”列为学校必修课所做的努力,都为中国武术的现代化转型奠定了坚实的基础。即便如陈独秀[4]“拳术不但有悖于生理上‘平均发达的原则’,而且心理上‘助长恶思想’”的批判,以及鲁迅[5]认为旧武术“多带着‘鬼道’精神,极有危险的预兆”的批评,皆是在“照着讲”(学习西方)的前提下对中国武术进行的现代化反思。再如,蔡龙云对武术徒手技击进行的“踢打摔拿”“三十六摔”“七十二拿”的分类与总结更是为中国武术的现代化发展作出了积极贡献。在此基础上,“武术的分类也有了身体部位的区分,如‘手、眼、身法、步、精神、气、力、功’等。各种繁杂的具体的技击方法,不仅有了自己的位置空间,有了自己的归属,而且也为技击方法的细致化管理、身体运动的专门化训练奠定了基础”[3]352-353。可以说,对中国武术“四击八法十二型”的技术归纳与总结是在照着西方体育讲之后,又接着中国武术自身传统讲的典范,可谓典型的现代化转型成果。因此,伴随着西学东渐,西方体育并没有取代中国武术,反而按下了中国武术现代化发展的“按钮”。

当然,中国武术在学习以西方体育讲述自身的现代化时,抑或是以体育注释武术、以武术注释体育的进程中,势必会在不经意间丢掉一些自身的民族文化特征。正如戴国斌[3]129-130所言:“在武术体育化和教育化的现代化努力中,不仅没有改变作为民族文化代表的武术所处的边缘地位,而且恰恰成了西方知识支配武术等民族文化的中介。在武术现代化的努力中,西方知识对中国武术支配关系的合法性被不断地再生产出来:武术生产的流程、质量的标准化与统一化,也掩盖了武术知识形态不同于体育的特殊性,以及武术知识的多元化体验。”从较为积极的层面看,中国武术因长期处于封建社会,自身具有浓郁的封建主义和神秘主义色彩,但在“照着讲”的进程中,“武术吸收西方体育的先进文化能加速自身的本土化发展,并提供丰富的文化资源和广阔的生存空间”[6],同时也让国人认识到“旧思想”与中国武术现代化发展格格不入。但是,在以弱者形象接受西方强势文化时,若不能以谨慎、合理的态度辩证看待,学习西方极有可能变成述而不作的“照着讲”(照搬西方)。例如:谢似颜[7]认为,国术的体育价值,有研究之必要,“受过近代解剖生理卫生教育等科学的洗礼,方认为有用处,绝对的不许再说那丹田还气太阴少阴一派的儿话”;“学术固无国界,体育何分土洋”[8]等体现了全盘西化的冒进思想。当然,也有学者认为:“对洋、土体育不能简单地划分优劣,应该以是否适应个性发展和社会需要作为选择的法则”[9];“食洋不化和食土不化,都是不对的”[10];“以中国科学化的国术为中心,采择欧美体育之精华,作为创造民族体育的原素”[11]。这些态度不失为一种折中调和主义。面对激进主义和调和主义,相对的文化保守主义也以一种微弱的声音在历史中留下了痕迹,“《大公报》公然提出假如土体育能‘大兴’,‘虽孤立于阿林比克之外可以无愧矣’”[12]。以上争论各有所长,皆是对“照着讲”思路的不同表达,并无绝对的对与错、是与非。总之,在这一阶段,无论是“洋为中用”的“以西释中”,还是“古为今用”的“以中释中”,皆体现了在东西文化之争的背景下,国人以“照着讲”(学习西方)试图重新建构中国武术的现代化体系,并在探索中取得了一定的成果。

1.1.2 中国武术“照着讲”的选择性偏误

当代中国武术的现代化发展取得了一定的成就,尤其是以竞技武术为主流的武术发展大放异彩,中国武术的国际化传播如火如荼,在中国文化向世界传播的过程中担当急先锋的角色。在“照着讲”(学习西方)的思路下,竞技武术优先发展是当代中国武术整体发展心照不宣的命题。可以肯定的是,如果不是西方体育的介入,中国武术的竞技化发展和现代化转型是不可能取得当今的成就的。例如,在学习西方后,“武术有了专门的身体分类方法,使训练有了针对不同身体部位的局部操练法和专门练习······规范化知识使这些局部操练具有不同的规范标准”[3]353-354。当然也有学者对这种“现代化成果”持质疑或抨击的态度—原本已经大体成熟并行之有效的‘土体育’的指导思想和体系被抛弃,一心一意搞专业队的‘竞技武术’,对民间武术长时间置之不理,“最终形成今天这种‘洋体育’高踞主流而成就辉煌,‘土体育’则支离破碎、衰象丛生的局面”[12]。学者指出的“支离破碎、衰象丛生”与“如火如荼”并不相悖,若依照“照着讲”(学习西方)的思路审视中国武术的竞技化发展自然是令人兴奋的;若依照“土洋之争”时期的“假如土体育(武术)能‘大兴’,‘虽孤立于阿林比克之外可以无愧矣’”的设想,也确有一定的“遗憾”。

在学界,以上质疑与批判声从未中断。林朝晖[13]认为,“以西方先入为主的概念、理论来解读中国的文化、历史,甚至对史料的取舍也以是否合乎这个框架为标准,势必最终只描绘出一个附在西方概念框架上的残缺不全的‘中国文化’,这无疑是削足适履”。若以此观点审视当下中国武术发展,虽然中国武术的竞技化“一枝独秀”,但似乎也难以避免“隔靴搔痒”“削足适履”等问题,以至于越来越多人认为,“从表面上看,武术进军奥运会取得了不小的进展,但背后牺牲了自身特色、迎合奥运会竞赛项目设置的情形,是典型的‘求同’思维······本质上否定千百年来形成的中国传统武术文化,主张对其进行脱胎换骨式的变革”[14]。这种对中国武术“西化”的批判态度在某种意义上反映了中国武术被强制阐释后带来的一系列问题,在由“照着讲”(学习西方)向“接着讲”(接着西方和中国实际讲)转向时出现了方向性偏差,产生生硬地“照着讲”(照搬西方)的倾向。对此马明达曾直言不讳道:“有些原则古人总结得非常好,可是我们当代的花派武术、长拳武术根本不讲这些东西,完全把攻防说成一种挂在嘴巴上的,动不动就说它有攻防意识,什么攻防意识啊?我们的武术放下了自己所追求的境界,游离了自己早就形成的价值系统,包括它的实用价值、观赏价值、健身价值、文化滋润价值,把这些都放弃了,单纯地去模仿,以体操、技巧、舞蹈为样板创编所谓的高难美新的动作,以适应所谓的竞赛,这是很可悲的。”[15]可以看出,马明达与林朝晖的观点如出一辙,愤慨无奈之下流露出对中国文化、中国武术话语权与主体性回归的殷切期盼。戴国斌[3]264也曾指出:“在竞技武术的身体中,其形成不断地受到竞技体育身体观的影响,受到西方文化对身体的定位和理解的影响。在一定程度上模糊了武术身体与竞技体育的身体(或体育身体)的界限,改变了武术的内在观看,掩盖了武术身体的民族性。”如此,中国武术在“照着”西方体育讲的同时,的确在一定程度上忽略了还要“照着”中国武术传统讲的合理要求。

本文的焦点并非“中国武术体育化”,而是当下中国武术发展的另一种偏向—学术研究中的“照着讲”(照搬西方),即将西方学术理论奉为圭臬,以理论为中心对中国武术进行生搬硬套、牵强附会的强制阐释。正如张江[16]所言:“一些学者,因为理解上的偏差、机械呆板的套用,乃至以讹传讹的恶性循环,极度放大了西方理论的本体性缺陷······面对外来理论,中国人要有充分的民族自觉意识,不要盲目追随,更不能以理论移植替代自我建设。”杨桦等[17]也认为研究中国体育时,“我们多以搬用的方式接纳西方理论,缺少批判性的思维,常以教条主义态度对待这些理论,以其标准为标准,以其范式为范式,不仅难以有效解决中国体育的实际问题,还束缚了自己的理论创新能力和学术想象力”。虽然他们指出的是中国体育研究面临的难题,但也从侧面映射了中国武术研究存在的问题。郭玉成等[18]指出:“当下部分研究为了标新立异而牵强套用西方社科理论······使得武术研究在融入其他学科的概念和理论时,往往出现生搬硬套的情况。”王岗等[19]也认为:“用一些西方理论解读农耕文明孕育下的中国武术,的确能在一定程度上推动中国武术研究的话语表达与理论生成,但也总能令人感到牵强和些许的生搬硬套。”可以说这种研究偏离了冯友兰“照着讲”的意图,因为后者指向“照着”古代哲学家的“意”进行解释,需要具备“尽量使逻辑分析方法的应用保持在适当限度里”的自觉意识[20],这种“照着讲”并非抱残守缺、生搬硬套,而是有着伽达默尔“视域融合”的眼界与思考。就中国武术的学术研究而言,“照着讲”应该是以中国武术存在的真问题、现实问题、发展实际为“意”和“中心”,参照各种学科理论,以实事求是的科学态度对武术进行阐释,而不是以征用的理论为“意”和“中心”,进行从理论到理论的形而上的纠缠。但遗憾的是,在当下部分中国武术的学术研究中,“照着讲”被错误地诠释成对西方模式、理论、思想的照本宣科、述而不作和生搬硬套。

1.2 中国武术“照着讲”的现实困囿

1.2.1 过度的学科借鉴导致中国武术研究成果的“内卷化”

从新文化运动国人“睁眼看世界”到新中国成立后“赶英超美”的政治改革需要,再到改革开放后“与国际接轨”的经济发展需求,东西方文化既有交流互鉴的一面,也有龃龉纠缠的一面。从王国维“以叔本华、尼采的‘悲剧论’阐释《红楼梦》,创立‘以西释中’的阐释模式”[21],到陈钟凡[22]《中国文学批评史》提倡“以远西学说,持较诸夏”的研究方法;从谢似颜[7]提出“对于国术,含有多少的体育价值,应该有研究之必要,受过近代解剖生理卫生教育等科学的洗礼,方认为有用”,到“宜以中央国术馆为主体,广征国术界名人意见,参酌生理学、解剖学等之科学,以若干时日为期,制出国定之普通国术课程”[23],一系列以西方多种学科阐释中国固有之文化的呼声愈发强烈,这正是陈寅恪[24]指出的“取外来之观念与固有之材料互相参证”的跨学科研究方法。对中国武术研究而言,这种以西方自然、人文主义以及中国本土的各种学科理论为参照系,进而通过比较、借鉴来研究中国武术的跨学科研究方式成为学术界的普遍共识,正可谓“他山之石,可以攻玉”,“别求新声于异邦”,这无疑开辟了武术研究的新天地。

简言之,从新中国成立到改革开放后,由于武术自身的发展需求,加之中国武术没有形成系统的研究体系,为维持武术学科的理论品格,借用其他学科的概念、话语或理论进行解释是常见的做法,“以多学科理论融入理解武术多元价值成为武术学科发展的重要路径”[18]。随着以武术为主的民族传统体育成为体育学下属的二级学科,武术学术研究的纵深发展和横向延展都取得了一定的成就。当下“武术研究不断引入人文和自然科学领域学科理论知识,构建起了以人文社会科学类理论、运动人体科学类理论、教育训练学类理论为主的武术理论体系”[25]。以其他学科的成熟理论来阐释武术,形成了一些创新性的武术理论,为认识武术打开了视野,合理阐发了武术的多元功能与价值,形成了与武术训练、武术产业、武术公共服务、武术健康促进、武术精神、武术文化、武医融合、武术传播等相关的理论。随着文化全球化发展,越来越多的西方学说被引入中国武术研究,各种理论和研究方法加快了武术研究成果的生成。“但跨学科理论话语的采用需要谨慎,研究者在追求新意的同时,应该时刻反思理论话语的适用条件,不恰当的引用不仅无益于问题的分析,还会带来概念异化、边界模糊的风险。”[26]不可否认的是,在阐释中国武术时,部分研究为了迎合“跨学科研究”浪潮,突出研究的创新性,在武术场域中运用多学科理论,但由于对所借鉴的学科理论认识不足或一知半解,理论融入武术不够深入,研究结论不够客观,“研究呈现出理论阐释过度复杂或明显受限的两极分化特征”[18],最终导致了对中国武术的强制阐释,这显然违背了“照着讲”与“接着讲”的初衷。随着不同学科理论陆续成为研究武术的“万能钥匙”,武术研究方向和领域“多点开花”,但多为简单挪用其他学科理论,与武术融合不够深入,未能形成具有普遍意义的规律,研究水平不高[18]。可以看出,这种“蜻蜓点水”式的武术研究未能与所借鉴的学科理论深度融合,研究成果转化率低,并不能解决中国武术发展所面临的现实问题。因此,学者[27]提出中国武术的理论体系构建“仍需回归武术本体”的倡议,这既是对以上“跨学科研究成果”的不满,也是对加强武术自身理论研究的呼吁。

在以不同学科理论阐释中国武术的具体问题时,所采用的研究范式也不尽相同。交叉学科研究方法的创造性引入以及研究范式的创新性尝试使得研究中国武术的方式也越来越多。一些研究成果在紧紧围绕“本土理论国际化”和“西方理论本土化”的基础上,“逐渐发展为以中国文化阐释武术的‘以中解中’和以西方社会科学及自然科学方法研究武术的‘以西解中’两大跨学科研究范式”[18]。这些研究虽然取得了一定的成果,但在形成具有中国特色、中国风格、中国气派的中国武术学术观点、理论知识,以及研究范式的创新等方面较为薄弱,仅停留于所借鉴学科的理论范畴,并不具备武术发展的内在逻辑和本体特征,造成了“缺乏标志性的和学界高度认同的成果,学术研究范式尚不成熟”[28]。对此,有学者[29]指出:“武术研究应基于自身特色,融合现代社会科学和自然科学研究方法构建理论体系,不能完全以武术解释理论。”客观而言,学科借鉴的“泛滥”和研究范式的“创新”并未建立起具有中国武术学科特质的方法论体系,导致“嫁接性”成果多而不精,理论研究虚而不实,进而造成“武术研究的学科特质和标志性话语不鲜明,未能展现出武术研究的特色性、标志性的学术范式和学术标准”[18]。由此可见,学科借鉴的“泛滥”阻滞了武术本体理论的生成,跨学科研究成果的丰硕也只是武术研究“表面繁华,内核荒凉”[30]的真实写照。对于此种现象,王晓升[31]以犀利的言辞予以批判,称其为“学术表演”,“它的核心问题在于学术成果自身的形式化特征,如果成果产生多了,只有形式上不断创新,东西才能卖得出去······一些研究搞一些新名词、新概念,弄得让人无法理解。看上去很新,但只是纯形式的变化”,而形式的变化无非增加了“学术GDP”而已,毫无意义可言。“学术GDP”的虚增会导致学术研究的“内卷化”,即“只能不断地在内部进行自我复制和精细化的一种动态停滞的文化现象”[32],进而导致对学术研究进行批量生产。这种无意义的话语再生产是研究者通过各种形式对中国武术研究的重新组合,使得研究成果的“内卷化”愈演愈烈。值得我们警惕的是,研究成果的“内卷化”不仅会导致学术泡沫和学术的虚假繁荣,甚至可能会引发武术研究“劣币驱逐良币”的不良效应。或许有人会质疑,批判中国武术跨学科研究中的强制阐释现象是不是一种“学术表演”?客观而言,即使反对“学术表演”也难免会有“表演”的嫌疑,但这是“阿尔托所说的那种‘残酷戏剧’,它要让人直面自己所不愿意看到的东西,至少给我们敲响了警钟”[31]。

1.2.2 过分的理论移植造成中国武术三大体系的“空白化”

习近平[33]总书记曾指出:“要着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”纵观中国武术近70余年的发展,未能构建出具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系。对此,杨桦等[28]评价道:“武术与民族传统体育学科体系不完善、学术体系不系统、话语体系不鲜明。”造成这种局面的原因有二:①中国武术被长期置于西方体育框架,未能处理好“照着讲”与“接着讲”之间的关系,以至于未能较好地凸显自身具有的“中华性”;②以大量的西方理论、概念、观点、原理阐释中国武术,以西方口吻讲述中国武术,丢弃了中国传统的理论话语资源,忽视了中国武术的“东方性”。

(1)关于中国武术未能形成具有中国特色的学科体系问题。一方面肯定中国武术在西方体育和教育理念影响下取得的研究成果和发展成就,另一方面也要看到西方体育对中国武术的学科限制。至于中国武术的“标志性研究成果没有走出体育领域”[28],是因为其长期依附于体育学学科,学科的理论框架、培养目标和评价标准是按照体育的“母版”设计制定的。将中国武术作为体育项目进行学科建设,其学科理论和学科内容的制定难免会“顾此失彼”,无意中强化西方体育的内容,忽视中国武术自身具备的“东方文化元素”。中国武术原生的训练方式、传承方式、评价方式、理念内容等都要进行“创新性改造”,以符合体育的“行业标准”。从具体的武术技术来看,“按照体育学科的同一模式制定出的武术套路多为花拳绣腿,成了介于体操和舞蹈之间的‘夹生饭’”[34]228;从宏观的文化层面来看,“在不断追逐西方主流体育文化的过程中不惜‘削足适履’,使得武术文化的民族身份和道德情怀进一步失范”[19]。如此,武术挂靠在体育学学科之下,成为体育的一个运动项目,很难形成具有中国特色的学科体系。卢元镇[34]228认为,“中国武术个性强、花样多,它的‘脚’要穿进体育的‘鞋子’要大‘伤筋动骨’,甚至面目全非。如果大家都按照体育的模式理解武术、开练武术,会让人啼笑皆非,葬送这块中华文化瑰宝”。中国武术几乎完全按照西方体育模式发展正是其未能形成具有中国特色的学科体系的原因之一。

(2)关于中国武术未能形成具有中国风格的学术体系问题。究其因,当前武术研究一方面被钳制于体育的研究范畴内,另一方面很大一部分研究以西方理论和“拿来主义”强制阐释中国武术,而真正能够解决中国武术发展所面临的实际问题的成果不多,抑或是未能形成解决问题的“中国方案”。正如习近平[35]总书记所言,“一切刻舟求剑、照猫画虎、生搬硬套、依样画葫芦的做法都是无济于事的”。例如,中国武术的健身功能无论是在学界、民间还是在国内外都有着极高的认可度,“但由于西方体育话语的长期影响,武术健身机理主要偏重于使用运动人体科学、运动训练学和现代生理学等学科理论知识进行解读。这在一定程度上导致了武术与传统医学的融合发展与机理阐释不够丰富和完善”[36],以至于我们已经习惯于用西方的学术标准和话语评价中国武术的学术研究,“时至今日,在学术话语体系中的学术、学人与社会早已呈现出一种‘平庸化’的趋向。在这种平庸化的学术发展倾向中,武术乱象不断发生”[37]。也正因如此,中国武术未能依据大量的研究成果形成具有中国风格的学术体系。所以有学者[19]认为,“中国武术学术研究成果丰硕但缺乏成熟的理论体系。当下武术学术研究最迫切的任务是消除长期存在的直接套用西方体育理论解释中国武术的‘西方固化思维’,改变中国武术研究过程中话语表达‘追美揖欧’的文化自卑心态,形成自己的学术体系,树立武术人进行中国武术研究的自信、自尊的骨气和底气”。

就目前中国武术研究存在的强制阐释现象,以及没有形成具有中国风格的学术体系问题,笔者访谈了邱丕相先生,他认为:“武术有了博士点以后,研究面太窄,就武术谈武术打不开思路,于是大家借鉴其他学科,如人类学、民俗学、社会学等,各种学科进入了武术场域。但是过了些年以后,又出现了一个偏向,人们都从不同的视角来研究武术,对武术的本体有所忽略,甚至有的研究找到某一个视角,但是对武术的本体本身根本不了解,这样研究就不深了,需要加强对武术的本体认识和研究。”邱丕相先生的忧虑不无道理,长期的西方学术理论移植致使我们的学术研究常以西方学术理论阐释中国武术本体,抑或是以西方学术观点解读中国武术发展中的具体问题。当西方的观点、思想、理论被糅合于中国武术研究,研究的过程和结果势必会充斥着西方价值、西方视野和西方风格。虽然一些学术研究通过借鉴西方理论对中国武术进行了有效阐释,拓宽了研究视域,产生了一定的影响,但这种研究成果并不多,还不足以构建起具有中国风格的学术体系。

(3)关于中国武术未能形成具有中国气派的话语体系问题。“从过去的一百多年里,我们吸收西方体育文化,在过去的五十多年里,我们基本完成了借鉴西方体育的体系化建设,在更短的二十多年时间里,我们完全按照奥林匹克的模式改造了中国武术。”[34]229但是中国武术发展的话语权并没有牢牢握在中国人手里,因为在我们主动向西方体育看齐并以西方学术话语阐释中国武术的背后,体现出一种“被动”的话语地位。以西方体育的“行业标准”发展中国武术,并过度地以学科借鉴和理论移植研究中国武术,其中最大的问题在于缺乏中国武术发展的“道路自信”、武术研究的原创性、民族特色理论话语的生成,导致中国武术在一定程度上患上了“失语症”。我们未能开辟出中国武术发展的“民族道路”,未能依据大量的研究成果建立起具有中国武术自身特色的学科体系,未能在完善的学科体系的基础上形成具有中国武术自身特色的学术体系,更未能构建出具有中国武术自身特色的话语体系,中国武术只是依附于西方体育的学科体系,以及西方教育理念的学术和话语体系。这是我们必须直面与正视的现实问题。复旦大学中国研究院张维为在《自信的中国精神力量和话语力量》演讲中指出,“西方话语在主流叙事中含有大量的伪科学成分,存在很多问题,我们要对其进行深度解构,不能当其‘打工仔’或者在它的范式下创建所谓的‘中国学派’”。所以,构建中国武术原创性和民族性的话语体系就显得尤为重要。

2. 中国武术“接着讲”的中国式现代化研究路径

蒙培元[38]对冯友兰“接着讲”的哲学思想进行了高度总结,认为“我们决不能躲开西方哲学的‘挑战’去讲中国哲学,更不能采取自我封闭的方式去发展中国哲学······无论‘中西互释’也好,‘中西比较’也好,都只能在中西对话中探讨中国哲学的发展之路。同时,中国哲学的发展只能是接着中国哲学讲,而不是也不可能接着西方哲学讲。这就要求将时代性与民族性结合起来,既是现代的,又是民族的”。在中国式现代化背景下接着讲述中国武术,以西方理性、科学的方法对中国武术进行“返本开新”的阐释,势必要结合中国武术的发展实际,合理借鉴西学并对其进行本土化改造,使其适应中国学术土壤及中国武术发展的实践需求,不仅要“化洋为土”,更要“识洋不足”,研判西学在中国式现代化语境下的局限性,以此纠正过度借鉴西学导致的研究“内卷化”问题。以“中国式”视域研究中国武术,要与中华优秀传统文化相结合,展开对中国武术原生话语的探源、次生话语的探查以及衍生话语的探究,充分挖掘中国武术的文化意涵,深度阐释中国武术的文化价值,高度提炼中国武术的文化精华,高效发挥中国武术的文化作用。

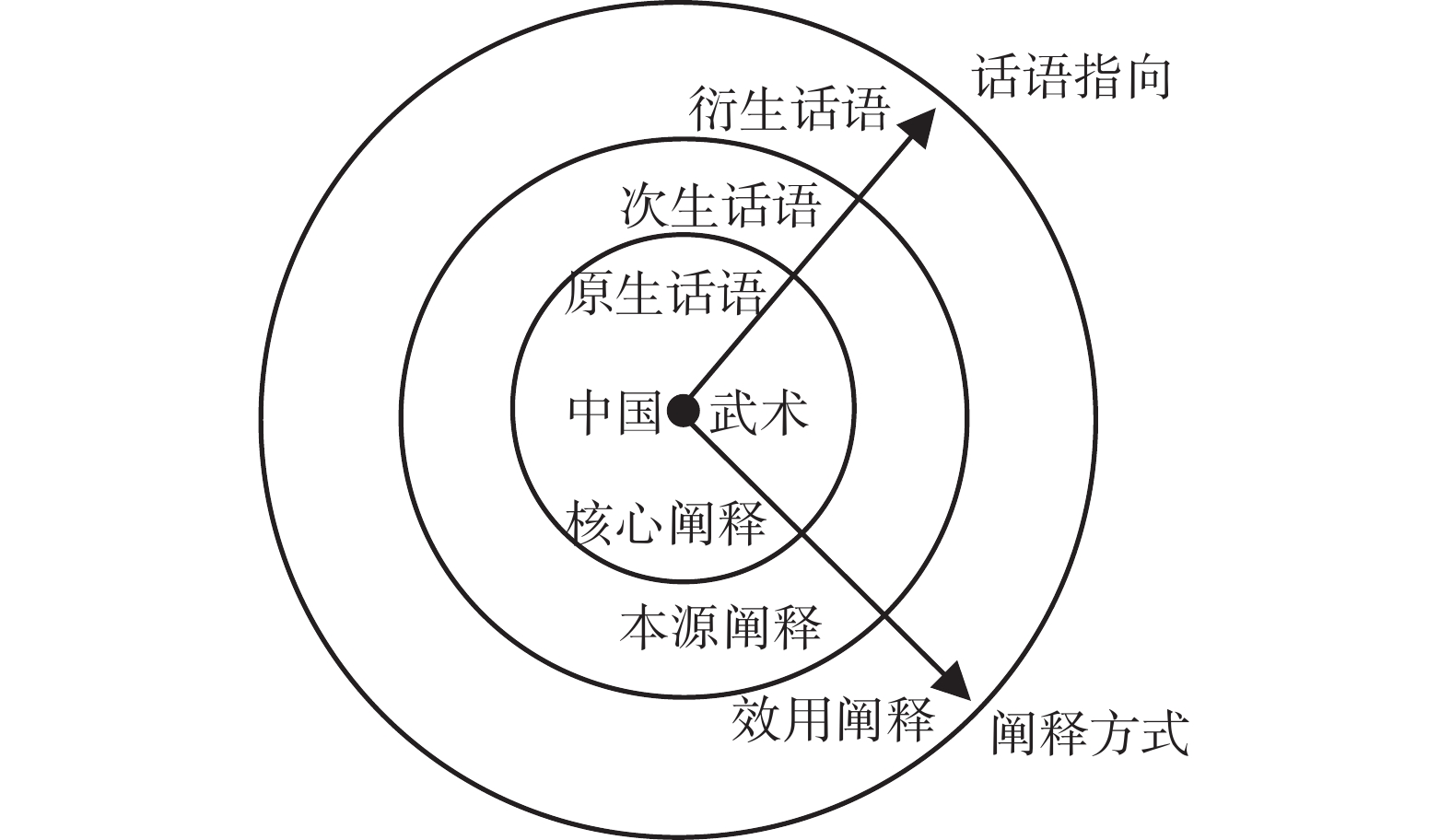

本文在张江[16]提出的“本体阐释论”基础上,根据武术自身的特征构建中国武术研究的三重阐释与三种话语。如图1所示:核心阐释是研究中国武术的中心层,是对中国武术自身确切所指的阐释;它是中国武术的器物层,其话语构成是中国武术的原生话语。本源阐释是研究中国武术的第二层,是对核心阐释的重要补充,是确证和认知中国武术核心阐释的重要因素;它是中国武术的制度层,其话语构成是中国武术的次生话语。效用阐释是研究中国武术的最外层,是对中国武术自身确切能指的阐释;它是中国武术的价值层,其话语构成是中国武术的衍生话语。

2.1 中国式现代化视域下中国武术研究转向的视野架构

2.1.1 加强核心阐释研究,以原生话语讲述中国故事

中国武术的原生话语是指紧紧围绕中国武术“我是谁”而进行核心阐释的话语表达,它是“接着讲”中国武术本体的逻辑起点,包括武术技术、器械、拳谱等,属于中国武术的器物层。当下中国武术学术研究多以西方现代化理论为基础,被西方话语所牵制,以体育为武术的上位概念成为思维定势。但是中国式现代化理论命题的提出使我们不得不重新审视中国武术的现代化研究,因为“每个国家、每个民族都应该从自身的客观实际情况出发,探索并开创出适合自己的现代化发展道路,而不能盲目地听从西方发达国家现代化模式所谓具有普世性和唯一性的误导而进入无法自拔的现代化陷阱”[39]。如此,将中国武术“矮化为一个与其他舶来的体育项目无异的项目”[40]并过度地以西学观照武术研究,与中国式现代化的宏大视野和理论品格显得格格不入。

对于中国武术现代化的认知存在一定误读,如“有一个理论共性和同一论断,那就是,现代化就是西方化或者美国化”[39]。中国武术的中国式现代化重点在“中国式”而非“西方式”,以“中国式”视角研究中国武术本体发现,拳种才是中国武术“中国式”的核心表征与中国武术原生的话语表达,因为“拳种是中国武术的‘元’素,即中国武术的基因。元,始也。它是我们重新认知中国武术、发展中国武术、研究中国武术的基础和前提”[19]。每个拳种都有自己的独特风格和技术体系,在一定程度上体现着中国不同的地域文化,如将拳种的个性与差异性窄化并将其作为与“篮排足”齐名的体育运动,则会在一定程度上扼杀中国武术“中国式”的技术特征。西方体育大致有四五十种运动项目,而中国武术也有129个拳种,其与西方体育田赛项目、径赛项目有着明显差异,不仅有技术上的动静之区、内外之别、快慢之分、刚柔之异,更有文化理念上的和合主义、天人思想、比试文化、点到为止、以静制动、后发制人等与西方体育有着本质区别的重要表征,这些都是“中国特色”的元素与基础,无不体现出中国人特有的身体文化。可以说,西方体育与中国武术拳种本就是两条互不干扰的“平行线”,应该相互学习、相互借鉴,但由于当前对“照着讲”与“接着讲”的理解性偏差与阐释性错误,武术这条“直线”发生了方向性改变,向体育这条“直线”靠拢,甚至有融合的倾向,以至于我们一直将武术作为体育项目进行研究,导致对武术拳种的诠释处于边缘化地带。从更现实的层面看,将西方体育的现代化发展模式奉为圭臬导致中国武术原生话语的“失声”。标准化的武术套路、同一化的竞赛模式、统一化的评分标准并不是中国武术的中国式现代化,而是西方体育的现代化;高难美新的技术追求并非中国式话语,而是标准的西方话语。基于此,有学者[19]认为,要“用原生性的话语揭示武术的变迁轨迹,做好中国武术‘我是谁’的文化探源”。笔者认为,在合理借鉴西方体育发展模式的前提下,要加强对武术拳种、技术、器械、拳谱、拳论的研究,以中国武术的原生话语向世界宣言“我是谁”,脱嵌西方体育的话语枷锁,打破“武术就是体育”的刻板印象,凸显武术“不只是体育”的“中国式”特色,向世界讲述好中国人的“身体文化”故事。

2.1.2 加大本源阐释研究,以次生话语传播中国声音

中国武术的次生话语是在其原生话语的基础上通过本源阐释形成的中国武术的礼仪规范和价值取向等方面的话语表达,属于中国武术的制度层。如中国武术的择徒拜师、训练方法、传承方式、比试理念等,体现着中国人的伦理法则、身体观念、宗法制度、技击思想。这不同于西方体育的运动员选材、培养模式、比赛规则、锦标主义等。从技术层面看,中国武术从来就不追求绝对意义上的“更快、更高、更强”,西方体育“击倒”“KO”的暴力美学也与中国武术所奉行的“点到为止”的比试文化迥异。但在中国武术的现代化发展中,以西方体育的话语标准审视中国武术的是非曲直,依照西方体育的架构进行中国武术的现代化转型,使西方体育的话语霸权掩盖了中国武术的话语表达。

在中国武术次生话语基础上形成的“内练一口气,外练筋骨皮”的习练方法,“师徒结交择德义,练武岂论富与贫”的选择标准,“未曾习武先习德,未曾学艺先学礼”的德行要求,“一日为师,终身为父”的伦理规范,“避实击虚,刚柔相济”的技击思想,“招圆势正,形神兼备”的评价手段,“阴阳变化,五行生克”的拳理基础,“引进落空,尚巧不尚力”的技术特点等一系列话语表达,与西方体育追求的速度与高度、重量与力量、竞争与竞赛、对比与对抗、标准与规范、战胜与制服等话语体系有着明显差异。中国武术体现出的话语特征都可以成为展现中国文化特色与文化自信的有效渠道。可以说,“中国武术在中华传统文化背景下所形成的思维与话语表达方式能够充分体现习近平总书记指出的‘中国特色、中国风格和中国气派’,是中国化意识形态在体育领域最典型的代表。由此看,以武术为中心的民族传统体育话语能够成为解构西方体育话语霸权的理想工具”[41]。

杨桦等[17]进一步指出:“今天,传统体育之所以得到前所未有的重视,是由于工业文明体育的历史局限性日益显现,人们在对其历史的审视中,越来越深刻地认识到传统体育的现实价值,越来越深刻地认识到传统体育不是僵死的历史沉积,而是点亮现代体育走出困境的希望之光。”应该说,中国式现代化理论命题的提出为中国武术在其次生话语基础上凝练出“中国式理念”,其意义在于,西方体育话语对中国武术话语的漠视并将其排斥在主流话语之外的现象将会终结。当然,加大中国武术本源阐释的研究也要根据新时代的要求对其产生的次生话语进行创造性转化和创新性发展,如对“传男不传女”的传承方式、神秘的诡道主义等,在整体上应采用扬弃的态度,去其槽粕取其精华,坚守中国武术“历史自信”的立场,以“古为今用”“学古不泥古”的研究态度向世界传播中国武术。

2.1.3 加深效用阐释研究,以衍生话语展示中国形象

中国武术的衍生话语是在中国传统文化的基础上通过效用阐释形成的中国武术独特的思想与精神的话语表达,是在武术发展过程中受众对中国武术的多元认知和再创造,属于中国武术的价值层。例如:中国武术在次生话语“冬练三九,夏练三伏”基础上所凝练出的“刚健有为,自强不息”的衍生话语表达;表示习练方式不同的“各马各扎,各庙各菩萨,多个拳种,不同玩法”映射出的“各美其美,和而不同”的衍生话语表达;“天下武林是一家”的和谐观念折射出中国人倡导的“构建人类命运共同体意识”的天下主义情怀。总体来看,中国武术的文化表达与西方学者鼓吹的“文明冲突论”截然不同,中国武术“提倡的是‘和而不同’‘共生共存’,追求的是‘美美与共’,这种包容性特征有着应对价值理念冲突的天然优势,也为促进世界体育发展和繁荣提供了可行性”[42]。因此,中国武术所衍生出的话语表达是中国传统文化的核心表征,在一定程度上展示出中国人的文化传统和国家形象。尤其是中国武术讲求修炼自身以期达到内圣外王的境界,注重对内的约束,将宽容谦和、不凌弱逞强的要求内化为习武者的精神品质,发展成为处世之道的价值尺度。中国武术的这些衍生话语与中国式现代化提出的“人与自然和谐共生的现代化,走和平发展道路的现代化”的核心内容一脉相承。

中国式现代化并不像一些西方国家那样通过霸权掠夺来实现自己的现代化,和平崛起、文明发展才是“中国式”的现代化,我们将以“文明型国家”的定位展示中国的国家形象。张维为曾指出:“文明型国家是国际政治叙事中的显学。”其特点是不但具有绵延数千年的古老文明,而且还必须是超大型现代化国家,两者的有机融合是构成“文明型国家”的基础和前提。当代中国完全具有“文明型国家”的气质,加之中国式现代化世纪命题的提出,更加凸显出中国就是一个典型的“文明型国家”。反观中国武术,不论是技击方法上的“点到为止”,制度层面上的“武以德立”,还是文化意义上的“以和为贵”,都透露着中国式现代化和谐与文明的价值追求。中国武术“‘以人为本’‘以和为贵’的本质特征,蕴含着深厚的人文价值与丰富的精神追求,是中华民族对人与自然、人与社会、人与自我的生命体验的理性思辨,对解决当代体育的世界性和时代性难题极具针对性,有着重要的现实价值”[17],而中国作为“文明型国家”提出的中国式现代化也正是破解世界性和时代性难题的“中国方案”。因此,中国武术对于中国“文明型国家”的形象塑造有着独特作用,应在中国武术国际化传播进程中,加深对中国武术的效用阐释研究,加深对其衍生话语的解读,诠释中国武术所具有的东方文化的独特魅力,纠正国际社会在西方话语裹挟下对中国产生的文化误读和偏激认知,以此塑造和展示“可信、可爱、可敬”的大国形象。

2.2 中国式现代化视域下中国武术三大体系构建的理论指向

2.2.1 完善学科体系,凸显中国特色

“学科体系是指由科学研究的若干基本领域或分支以特定方式联系而成的具有特定结构和功能的学科整体,大致包括学科建设、学科理论和学科支撑等内容。”[43]完善中国武术的学科体系要依托中华传统文化这块沃土,坚持以中国化的马克思主义理论为指导,实事求是,将武术自身的技术特征、文化属性与发展实际相结合。例如:关于学科建设,可以借鉴中国体育学科发展模式较为成功的一面,摒弃完全依照西方体育现代化的标准对中国武术进行所谓的“标准化”学科改造,要充分认识到中国武术与西方体育不同质的一面,以中国武术的独特元素作为学科建设的“底色”;关于学科理论,对中国武术的一些传统理论进行科学凝练,按照“中国式”的原则对其进行理论化、概念化、体系化提升,构建如中国体育学者提出的“项群理论”“竞技参赛理论”“一元训练理论”等具有中国特色的原创理论;关于学科支撑,不应完全以西方竞技体育为蓝本,而应积极探索中国武术与传统中医、古典美学、养生学、兵学等的内在逻辑关系,编撰真正具有“中国式”特色的教材,以交叉学科为依托,克服生搬硬套、牵强附会、“蜻蜓点水”式的学科借鉴,进行深度研究与阐释,真正赋予其“中国式”的学科品格,使其焕发出新的生机与活力,突出中国武术的“中国式”特点,建立起具有中国特色的学科体系。

完善中国武术的学科体系、凸显学科特色并非在僵硬的学科壁垒中自言自语,而是要紧紧围绕“西方理论中国化”“中国传统理论现代化”“特色理论国际化”这三条主线展开研究,在此基础上形成具有中国特色的学科观点、概念、理论等。可以借鉴西方体育学,但不应以西方体育已有的标准框架来统一中国武术的学科设计,而要从中国武术发展的经验与实际出发,整合中国武术的多元资源,从本体论到方法论构建中国武术自己的学科概念、理论品格、研究范式,以至完备的学科体系。总体来看,中国武术“中国式”的学科体系要有科学的学科布局(以中华文化为根基,以中国化的马克思主义为指导)、指向明确的学科发展(体现“中国式”,而非“西方式”)以及专业的教材建设(阐释武术自身的学科概念与理论)。从更基础的层面来看:中国武术在教学内容上,既要有竞技化的武术技术,也要注重传统武术的习练与传承;在培养模式上,不能只有“流水线”式的契约关系,更要突出“师徒传承”的模拟血缘关系;在培养目标上,不能只将学生以后的工作去向定位于武术教师、武术教练员,更要强调“文化守护者”的责任与担当,以此进一步“完善学科体系建设、提升学科科学理性和影响力,以明确研究对象、夯实基础理论、确立研究范式为出发点和落脚点,建设中国特色高水平武术与民族传统体育学”[28]。

2.2.2 强化学术体系,诠释中国风格

“学术体系是指各学科的知识体系,即围绕特定研究对象形成的学理性知识,按照一定的内在学理逻辑与叙述次序所形成的学术认知体系,包括思想、理论、原理、观点、理念、学说、知识等。”[43]如前所述,目前中国武术研究最大的问题在于落入西方学术理论的窠臼,照搬西方学术理论阐释甚至解构中国武术,缺乏具有原创性和民族特色的学术话语,以至于不能提炼出体现中国立场、中国智慧、中国价值的武术学术理论与表达方式,不能形成具有中国风格的武术学术体系。“由于社会土壤的巨大差异,西方学术进入中国后不同程度地出现理论‘隔膜’。加之我们多以搬用的方式,缺少批判思维,常以教条主义态度对待,用中国实践之‘足’,适应西方学术之‘履’,不仅难以解决中国问题,还束缚了自己的学术想象力。”[41]如此,强化中国武术的学术体系务必坚持理论与实践相结合的原则,不能一味地以西方学术话语为唯一标准,要强调理论来源于实践,实践也必须校准理论。从更现实的层面来讲,构建具有中国风格的学术体系,不能完全迷信西方学术,而应结合武术自身,以中国学术理论资源诠释中国武术的发展实际,针对中国武术发展中的实际问题制定解决问题的中国方案,通过实践经验总结规律,呈现具有“中国式”风格的学术成果,为强化中国武术的学术体系打下坚实的研究基础。

中国武术是中国式现代化进程中推进中国特色社会主义文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌的重要载体。在坚定文化自信自强,推动社会主义文化繁荣兴盛的新时代,以人文社会科学为主的多种学科进入武术研究场域,应借势为中国武术学术体系的完善增加外源性动力,“利用国家战略、社会需求等外部力量的形塑作用,争取更多的外部学术资本和政策资本;积极应对同源学科的竞合、制衡、共生和互补关系”[42],以中华优秀传统文化为根基,通过多学科的交叉融合,实现学术资源共享,提出具有中国风格的标志性学术观点和原创性理论命题。不仅要善于科学合理地运用西方学术资源阐释中国武术,更要大胆地以中国武术“中国式”的学术观点纠正西方学术理论,在这种“双向阐释”中平等对话。总之,强化中国武术的学术体系,要从传统文化自信自强的高度深度阐发中国武术的理论价值,从对接国家战略需求的维度全面提升中国武术的实践价值,以期打造具有中国风格的武术学术体系。

2.2.3 形成话语体系,彰显中国气派

西方现代化发展以及全球化的普及推进了世界文化的交融互通,“但也不可否认,这其中暗含着‘西方中心论’的文化单一取向”[42],当我们以马克思主义为指导并反观当今世界各国的现代化发展时,不难发现“以西方道路为蓝本的现代化发展模式无法适应发展中国家的基本国情与发展实际,西方话语无法解释发展中国家现代化道路的具体性与复杂性。打破西方话语裹挟、建构自己的话语体系,成为广大发展中国家现代化过程中必须解决的问题”[44]。因此,立足于中国武术的发展实际,满足广大人民群众的武术需求,直面武术发展与人民需求之间的矛盾,才能更好地促进中国武术“中国式”话语体系的形成。中国武术的话语体系是中国武术理论内涵和精神价值的外在体现,是认识、阐释武术的关键。所以,加快形成中国武术的话语体系是实现中国武术实力充盈和文化自信的必备条件,“超越西方话语体系的‘一元化’和‘强制性’逻辑”[42]成为构建中国武术话语体系最大的特色和优势。

“一个学科发展的软实力和巧实力要通过话语体系来展现,蕴含着这个学科的价值取向、核心理论、实践路径,决定着其主流思想形态的国内国际地位和话语权的强弱。”[45]中国武术“中国式”话语体系的构建需要置于中国式现代化语境下予以设计和推进,要全面贯彻落实《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,深入阐发中国武术的文化精髓,凸显中国元素,彰显中国气派,在实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中积累话语素材;在健康中国和全民健身的国家战略中提炼话语元素;在推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌的具体要求中形成话语标志。要打破“武术就是体育运动”的单一话语枷锁,尤其是要在国际社会中强化中国武术的话语表达,纠正“武术就是东方体操”的刻板印象。从更现实的层面来说,要“致力于消除学科建设领域的认知偏差,打破国外、学科外的话语垄断,积极利用大有可为的时代机遇,打造和更新符合自身发展的话语阵地与话语秩序,构建适合自身发展需要的学科理论和时代话语”[46]。“从话语体系构建看,中国武术在长达千年的发展历程中已经将武术技法与中国哲学以及传统的伦理道德相整合,形成了一套自己特有的文化意义建构法则。”[41]这套法则不是西方文化竞争与战胜的话语表达,而是中国文化意识形态的话语表达。在中国式现代化伟大征程中,中国武术要能够发声、敢于发声。从政策话语的高度看,要始终坚持“以人民为中心”的发展思想,满足人民群众对武术的现实需求;从宣传话语的深度看,要始终贯彻中国武术是助力中华民族伟大复兴中国梦实现的时代动力;从国际话语的维度看,要始终落实中华优秀传统文化“走出去”的战略要求,实现中国武术国际传播的高质量发展。形成具有中国气派的话语体系,“一定要契合中华民族伟大复兴的恢弘气象,既要以中国武术本土经验为基础,探索形成中国武术研究的理论自觉,又要有全球性的世界眼光,建立同西方体育平等互鉴的理论自信,融会贯通,形成中国特色的理论话语”[47]。因此,要通过扎扎实实的原创性研究形成中国武术自身的话语气派,中国武术要进入西方话语,但更要跳出西方话语形成具有中国气派的中国话语。

3. 结束语

对中国武术的强制阐释在一定程度上发轫于“西学东渐”后对西学“照着讲”的文化心态,既包含西方文化的强势影响,也体现了我们自己的主动接受。需要明确的是,“照着讲”开启了中国武术的现代化转型,同时,我们又以“接着讲”的文化姿态对中国武术进行了可贵探索,并取得了一定的成果,并不是像一些人认为的那样,“西学东渐”后西方体育逐步取代了中国武术。当然,从新中国成立到改革开放,中国逐步成为西方学术理论滋长的沃土,借鉴各种学科、多种理论阐释中国武术成为一种风尚。然而,由于对各种学科理论的理解不够,抑或是追求学术“时髦”,“照着讲”与“接着讲”在一定程度上被诠释成对西学的照抄照搬、述而不作,中国武术研究中牵强附会、生搬硬套、断章取义的现象时有发生,最终导致对中国武术研究的强制阐释。

中国式现代化世纪命题的提出打破了西方文化对中国武术强制阐释的理论窠臼。当然,中国武术的中国式现代化并非完全回归传统,走封闭僵化的老路,也不是完全照搬西方、全盘西化,而是要结合中国国情实际,解决中国武术研究与发展进程中的矛盾,满足人民对中国武术的需求,实现中国武术的创造性转化与创新性发展,助推中华民族伟大复兴的实现。“西方中心主义”以及“狭隘的民族主义”都不是中国武术中国式现代化的题中之义,实现中国武术的中国式现代化必须面对和借鉴来自西方与东方的合理理论资源,不能以盲目的“以西释中”、孤立的“以中释中”的范式构建中国武术的中国式现代化,因为故步自封不是传承,凭空虚造不能算创新,把握传承与创新的关系,处理好“照着讲”与“接着讲”的文化内涵,才是中国武术中国式现代化发展所坚守的道路自信。

作者贡献声明:韩政:提出论文选题,设计论文框架,撰写、修改论文;作者贡献声明:王国志:提出修改建议,调整论文框架;作者贡献声明:张宗豪:指导论文修改,提供相关文献资料。 -

[1] 冯友兰. 新理学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007 [2] 张立文. 中国哲学:从“照着讲”、“接着讲”到“自己讲”[J]. 中国人民大学学报,2000(2):7-9 [3] 戴国斌. 武术: 身体的文化[M]. 北京: 人民体育出版社, 2011 [4] 陈独秀. 青年体育问题[J]. 新青年,1920,7(2):1 [5] 鲁迅. 拳匪与拳术[J]. 新青年,1919,6(2):241-244 [6] 李义君,尹碧昌. “土洋体育之争”的回顾与启示[J]. 体育学刊,2015,22(5):17-21 doi: 10.3969/j.issn.1006-7116.2015.05.004 [7] 谢似颜. 评大公报七日社评[J]. 体育周报,1932,1(30):2-3 [8] EDITORIAL. What's the need to divide western and native physical education?[J]. Physical Education Weekly,1932(8):28

[9] WU Y R. My view on the future of national physical education[J]. Physical Education Weekly,1932(8):29

[10] FANG W B. Ten elementary problems in today's physical education in China and the way to tackle these problems[J]. Nanjing Education Magazine,1935(3):15-16

[11] 程登科. 我们应否提倡中国的民族体育[J]. 勤奋体育月报,1936(10):2 [12] 马廉祯. 论现实视角下的近代“土洋体育之争”[J]. 体育科学,2011,31(2):76-84 doi: 10.3969/j.issn.1000-677X.2011.02.011 [13] 林朝晖. “我注六经”?或“六经注我”?[J]. 读书,1997(4):73 [14] 张立营. “抗洋”与“扬华”:武术文化功能的嬗变[J]. 中华文化论坛,2014,3(10):53-58 [15] 武术家马明达: 把武术真正价值都放弃了, 去模仿体操舞蹈的竞赛, 这是很可悲的![EB/OL].[2022-12-01]. www.360doc.com/content/20/0411/21/30030045_905354963.shtml [16] 张江. 强制阐释论[J]. 文艺争鸣,2014(12):7-20 [17] 杨桦,任海. 论新时代中国特色体育学构建[J]. 体育科学,2022,42(8):3-20 [18] 郭玉成,李守培,刘韬光,等. 中华人民共和国成立以来武术研究的回顾与前瞻[J]. 体育科学,2021,41(7):13-23 doi: 10.16469/j.css.202107002 [19] 王岗,王树粤,丁昊阳. 论 “拳种” 作为方法的中国武术研究[J]. 西安体育学院学报,2022,39(3):325-331 [20] 刘刚. 冯友兰 “照着讲” 对 “宋学” 的当代发展:基于诠释论视阈的考察[J]. 社会科学研究,2011(2):143-147 doi: 10.3969/j.issn.1000-4769.2011.02.025 [21] 李艳丰. 主观预设与强制阐释[J]. 学术研究,2016(4):6-14 doi: 10.3969/j.issn.1000-7326.2016.04.002 [22] 陈钟凡. 中国文学批评史[M]. 北京: 中华书局, 1929: 6 [23] 大公报社. 与全国体育会议商榷[N]. 大公报(天津), 1932-08-17(2) [24] 陈寅恪. 金明馆丛稿二编[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1980: 219 [25] 邱丕相,郭玉成. 论武术体系框架的构建[J]. 上海体育学院学报,2001,25(3):64-67 doi: 10.3969/j.issn.1000-5498.2001.03.015 [26] 鲁沛竺. 内卷化:一个跨学科理论话语的教育领域误用与反思[J]. 苏州大学学报(教育科学版),2022,10(3):71-80 [27] 康戈武. 关于武术本体的认识及对武术学科建设的思考[J]. 成都体育学院学报,2018,44(6):24-33 doi: 10.15942/j.jcsu.2018.06.004 [28] 杨桦,仇军,陈琦,等. 新时代我国体育哲学社会科学研究现状与发展趋势:基于国家 “十四五” 体育学发展规划调研分析[J]. 体育科学,2020,40(8):3-26 [29] 温力. 论武术学科理论体系框架的构建[J]. 上海体育学院学报,1993,17(2):21-26 doi: 10.16099/j.cnki.jsus.1993.02.004 [30] 王岗. 奥林匹克运动传播对中国武术世界化的启示[J]. 成都体育学院学报,2012,38(4):1-6 doi: 10.3969/j.issn.1001-9154.2012.04.001 [31] 王晓升. 论学术表演[J]. 江海学刊,2016(2):15-22 doi: 10.3969/j.issn.1000-856X.2016.02.002 [32] 刘世定,邱泽奇. “内卷化”概念辨析[J]. 社会学研究,2004,19(5):96-110 doi: 10.19934/j.cnki.shxyj.2004.05.009 [33] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2015-10-15(2) [34] 卢元镇. 中国体育文化忧思录[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2006 [35] 习近平. 在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2016-05-19(2) [36] 陈振勇, 王岗. 新时代背景下中国武术的健康智慧与发展论绎[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编. 2022: 194-196 [37] 刘红军, 戴国斌. 近代知识转型背景下武术学术话语体系的书写与转型[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编. 2022: 78-80 [38] 蒙培元. 如何解读冯友兰的 “接着讲”[J]. 中州学刊,2003(4):152-157 doi: 10.3969/j.issn.1003-0751.2003.04.036 [39] 方世南. 以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动指南[J/OL]. [2022-10-21]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/53.1148.C.20221020.1509.002.html [40] 武冬. 新时代中国武术发展的新思考[J]. 武汉体育学院学报,2020,54(2):53-58 doi: 10.15930/j.cnki.wtxb.20200323.005 [41] 王雷,徐涛. 中国特色体育学话语体系构建的内涵辨析、现实困囿与实施路径[J]. 北京体育大学学报,2022,45(4):12-22 doi: 10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2022.04.002 [42] 刘亮,吕万刚,沈克印. 中国特色体育话语的生成逻辑、实践进路、解释框架与新时代的使命[J]. 体育科学,2019,39(9):24-30,67 [43] 中国社会科学院科研局“三大体系”建设研究课题组,崔建民,王子豪,等. 中国特色哲学社会科学“三大体系”建设进程评价:理论与实践探析[J]. 中国社会科学评价,2022(1):148-156,160 [44] 张艳艳. 中国式现代化道路话语体系建构研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2022:I [45] 全国高校社会科学科研管理研究会. 哲学社会科学学术话语体系建设[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2016: 147 [46] 赵富学,杨桦. 新时代中国特色体育学话语体系构建[J]. 体育科学,2022,42(4):3-13 [47] 王岗, 陈保磊. 对中国武术学科“三大体系”建构的理论思考[C]//第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编. 2022: 12-13 -

期刊类型引用(3)

1. 郭玉成. 建构中华武术学自主知识体系. 上海体育大学学报. 2025(02): 56-63 .  本站查看

本站查看

2. 漆才杰,龙行年,彭鹏. 地域武术文化与旅游产业深度融合的逻辑机理与推进路径. 西安体育学院学报. 2024(01): 87-98 .  百度学术

百度学术

3. 徐贵华. 中小学武术课程德育内容体系构建的现实价值、内在逻辑和生成理路. 南京体育学院学报. 2024(10): 74-80 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: