Realistic Dilemma, Deep Logic and Future Path of Sports Industry Absorbing Labor Force and Employment in China

-

摘要:

体育产业在吸纳劳动力就业方面具有强大潜力。目前我国体育产业吸纳劳动力就业面临诸多困境:体育产业吸纳劳动力就业的数量相对较少;体育服务业就业潜力尚未释放;就业结构性矛盾凸显;体育产业吸纳重点群体就业不足;新就业形态、新职业的就业拉动效应不明显。形成以上困境的深层原因:体育产业市场主体就业创造能力相对较弱;体育产业转型升级加剧就业结构性矛盾;对新就业形态和新职业匡扶措施不足;相关政策与服务未能充分衔接劳动力就业。为进一步激发体育产业吸纳劳动力就业的效能,未来应增强体育产业市场主体内生发展动力,强化体育产业相关人力资本投资,关注新就业形态、新职业,并健全体育产业相关就业配套政策。

Abstract:Sports industry has strong potentials in absorbing labor force and employment. At present, the Chinese sports industry is still facing many difficulties, including the relatively small number of labor absorption, the employment potential to be fully released, the structural contradiction of employment, the underemployment of key groups and the unapparent effect of new employment forms and new occupations. The deep logic of the contradiction comes from the fact that the market players of the sports industry are relatively weak in job creation, the transformation and upgrading of the sports industry aggravate the structural contradiction of employment, new forms of employment and occupations are lacking in support measures, and relevant policies and services fail to fully connect labor employment. In the future, to fully release the efficiency of sports industry in absorbing labor force and employment, it is necessary to enhance the endogenous development power of sports market players, strengthen the investment of related human capital, stress new employment forms and new occupations, and improve the supporting policies related to sports industry employment.

-

Keywords:

- sports industry /

- employment /

- labor force /

- structural contradiction /

- new occupation

-

体育产业已经成为我国国民经济的重要门类和新的经济增长点。体育产业增加值连续10年以上保持两位数的增长,从2006年的983亿元增至2019年的11248亿元[1]。2015—2019年体育产业从业人数从393.3万人增至505.1万人[2]。《体育强国建设纲要》明确提出到2035年将体育产业发展成为国民经济支柱性产业的战略目标。国民经济支柱性产业不仅要在促进经济社会发展方面发挥作用,更要在民生领域发挥引领和示范效能。就业是民生之本,体育产业应在扩大就业范围、调整就业结构、促进高质量充分就业等方面有所建树[3],这也为体育产业促进劳动力就业提出了更高的实践要求。因此,为达到中长期体育产业就业目标,需要梳理体育产业在吸纳劳动力就业方面的现实困境及背后的深层原因,探索破除障碍的路径,进一步激活体育产业吸纳劳动力就业的空间和潜力。

体育产业是具有典型正向外溢效应的朝阳产业,具有强劲的吸纳和带动就业能力,对于促进就业具有重要价值,这已成为普遍共识[2, 4-6]。学者们习惯将体育产业吸纳劳动力就业视作体育产业发展综合效益的一方面。部分学者将体育产业与就业作为一个独立主题进行研究。朱凯迪等[7]从域外经验的角度分析,认为发达国家体育产业在扩充热门体育职业类型、利用赛事促进弱势群体就业、扶持中小企业提升就业吸纳水平等方面为我国体育产业吸纳劳动力就业提供了经验。魏浩等[8]通过计量回归模型分析体育制造业出口对就业的效应,发现出口、总产值、工资水平、汇率等是影响体育制造业吸纳劳动力就业的重要因素。郭荣娟等[9]验证了体育产业结构升级与失业率的关系,认为体育产业结构升级能够有效降低失业率。夏铭娜等[10]构建VECM模型实证分析体育产业结构升级对就业的影响,认为体育产业结构升级与就业人数之间既有长期均衡关系也有短期破坏效应。从整体上看,现有成果为研究体育产业吸纳劳动力就业提供了一定的学理依据与现实素材,但理论研究成果较零散,缺少对我国体育产业吸纳劳动力就业内部逻辑的分析及整体审视,理论研究滞后于发展实践。基于此,本文梳理当前我国体育产业吸纳劳动力就业的现实困境,结合体育产业发展的内在规律与逻辑,剖析困境生成的深层次原因,并在数据深度挖掘的基础上提出未来发展路径,为推动我国体育产业吸纳劳动力就业和促进高质量就业等提供参考。

1. 体育产业吸纳劳动力就业的现实困境

1.1 体育产业吸纳劳动力就业数量相对较少

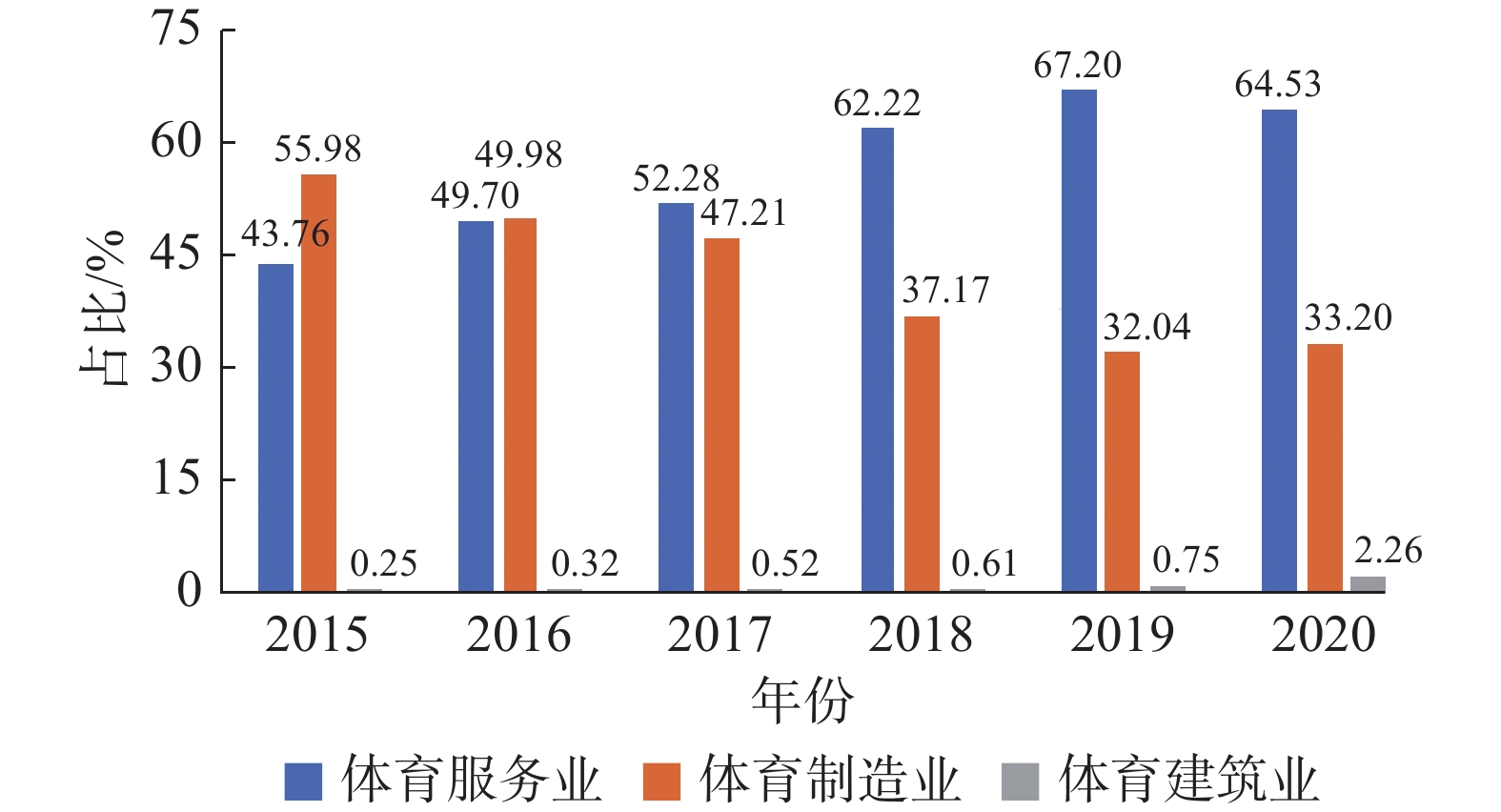

奥肯定律表明,经济增长率与短期失业率之间呈反向变化关系,产业快速发展能够带动就业规模的扩大[11]。不断扩大的体育产业规模有效支撑了就业容量的增长,吸纳劳动力就业的数量稳步提升,并呈现出良好的发展态势。2015—2019年我国体育产业总规模年均增速为14.6%,吸纳劳动力就业数量从497.7万人增至689.7万人(图1),增长了38.6%,如能保持此增长速度,到2035年体育产业就业人数有望达到1908万人[2]。

![]() 图 1 2006—2020年中国体育产业吸纳劳动力就业统计结果数据来源:2006—2014年数据来自国家体育总局公告,2015—2019年数据来自全国体育产业机构名录库,不包括产业活动单位、个体户从业人数的体育产业从业人员数。2015—2018年体育产业全体从业人员数引自黄海燕《推动体育产业成为国民经济支柱性产业的战略思考》一文(《体育科学》2020年第12期)。2019年体育产业全体从业人员数依据劳动生产率推算得出,具体方法:首先计算出2006—2018年体育服务业和体育制造业的劳动生产率及平均增速,依据该增速推测出2019年体育服务业和制造业的劳动生产率,再用2019年的行业增加值反推出2019年我国体育产业全体从业人员数。Figure 1. Employment statistics of China's sports industry from 2006 to 2020

图 1 2006—2020年中国体育产业吸纳劳动力就业统计结果数据来源:2006—2014年数据来自国家体育总局公告,2015—2019年数据来自全国体育产业机构名录库,不包括产业活动单位、个体户从业人数的体育产业从业人员数。2015—2018年体育产业全体从业人员数引自黄海燕《推动体育产业成为国民经济支柱性产业的战略思考》一文(《体育科学》2020年第12期)。2019年体育产业全体从业人员数依据劳动生产率推算得出,具体方法:首先计算出2006—2018年体育服务业和体育制造业的劳动生产率及平均增速,依据该增速推测出2019年体育服务业和制造业的劳动生产率,再用2019年的行业增加值反推出2019年我国体育产业全体从业人员数。Figure 1. Employment statistics of China's sports industry from 2006 to 2020我国体育产业吸纳劳动力就业的能力与潜力较发达国家而言还存在一定差距。从发达国家实践经验看,体育产业的成长能够同步带动就业,而且对旅游、交通、餐饮等行业就业的拉动作用也非常明显。澳大利亚、韩国、英国等国家体育产业吸纳就业人数占国家总就业人数比重已超过1%,部分国家接近或超过2%[12]。2014年法国体育产业共吸纳劳动力就业195万人,其中包括121万个体育产业直接就业岗位和74万个社会其他行业就业岗位,直接带动和间接拉动之间的比例约为1.6∶1;2012年德国体育产业发展为社会其他行业带来了47.7万个就业岗位[7]。相较而言,2019年我国体育产业吸纳劳动力就业仅占国家总就业人数的0.65%,虽已接近同期欧盟0.7%的水平,但与其他发达国家相比,我国体育产业吸纳劳动力就业的空间和潜力还有待进一步挖掘。

我国体育产业的就业弹性介于文化产业与旅游产业之间,在吸纳劳动力就业中的作用还需提升。就业弹性是衡量产业对就业带动作用的常用指标,指一段时期内就业数量增加率与产业产值增加率的比值。就业弹性为正值且该值越大,表明产业对就业的拉动能力越强;就业弹性为负值且绝对值越大,表明产业对就业存在“挤压效应”,劳动力需要合理配置[13]。由表1可知,2014—2019年,旅游产业的就业弹性最低,平均水平不到0.1,体育产业的就业弹性平均为0.47,显著高于旅游产业。这说明目前我国旅游产业直接吸纳就业的能力已经趋于饱和,就业创造效应较小[14],相比而言,体育产业表现出更强的就业拉动能力。与文化产业相比,体育产业就业弹性始终低于文化产业整体水平,并且在2018年差值达到最高,为0.48,这体现出文化产业已经具备良好的产业体系和扩张能力,其就业吸纳能力高于体育产业。值得注意的是,在此期间体育产业就业弹性呈波动下降趋势,表明就业创造能力稳定性不足,在社会就业中发挥的增量作用还需提升。

表 1 2014—2019年我国体育、文化、旅游产业就业弹性比较Table 1. Comparison of employment elasticity in China's sports, culture and tourism industries from 2014 to 2019年份 体育产业 文化产业 旅游产业 2014 0.73 0.77 0.03 2015 0.47 0.55 0.03 2016 0.23 0.51 0.05 2017 0.38 0.47 0.03 2018 0.63 1.11 0.00 2019 0.38 — −0.00 注: 经计算后,2018、2019年旅游产业就业弹性分别为0.003086、−0.00418,在保留两位小数后取0.00;2019年文化产业就业数据未公布。数据来源于《中国文化及相关产业统计年鉴2020》《中国旅游业统计公报》《2019年旅游市场基本情况》《中国文化文物和旅游统计年鉴2020》。 1.2 体育服务业吸纳劳动力就业的潜力尚未有效释放

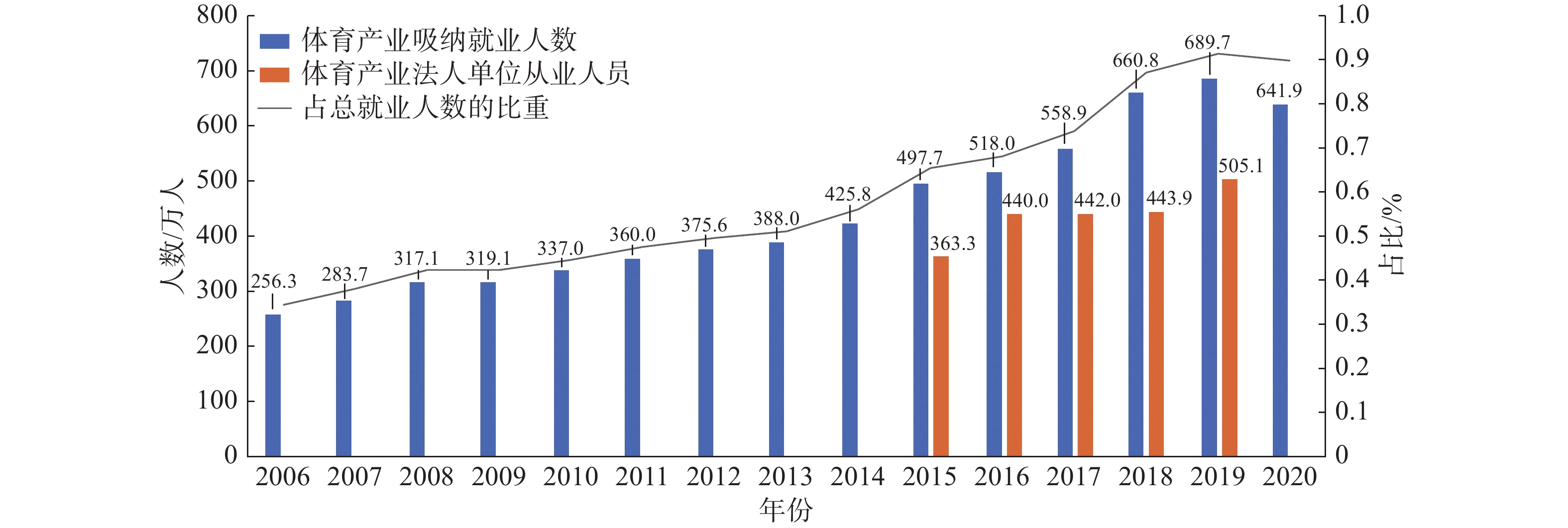

合理的产业结构能够推动就业结构的良性发展。促进产业结构与就业结构协调发展是国民经济健康发展的重要保证,也是实现产业结构优化升级和劳动力充分就业的根本途径[15]。体育服务业具有外部性强、附加值高、经济拉动效应明显、社会效益突出等属性[3],2016—2020年我国体育服务业增加值占比由44.2%增加到68.7%,逐步成为产业发展与转型的主要动力。我国体育产业结构与就业结构呈现出明显的同向发展趋势(图2),体育服务业吸纳劳动力就业占比由2015年的43.76%上升到2020年的64.53%,在吸纳劳动力就业中发挥的作用日益明显,逐渐成为吸纳劳动力就业的“主渠道”。然而,目前我国体育服务业就业带动与发达国家依然存在差距,内部就业结构也有待进一步优化。

首先,与发达国家相比,我国体育服务业对劳动力就业的带动作用还有较大提升空间。2017年韩国体育服务业占比达87.6%,吸纳劳动力就业占比为89.8%[16],同期我国体育服务业吸纳劳动力就业占比仅为52.3%,上海市体育服务业吸纳劳动力就业占比为78.7%。

其次,我国体育服务业存在内部就业结构失衡现象。体育产业已经成为部分国家(如美国、英国)的支柱性产业,并形成了与支柱性产业地位相匹配的产业发展体系,突出表现为:建立以健身休闲和竞赛表演为龙头、体育高端制造业和现代体育服务业融合发展的现代产业体系,能够充分发挥服务业带动就业的优势,为劳动力就业提供了更大空间。2019年英国健身休闲业从业人数为18.15万人[17],占体育产业从业人员比重达32.23%[18]。我国体育服务业仍然以从事体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理为主,2015—2019年体育用品相关产品销售、出租与贸易代理的增加值由1562.4亿元增长至2562.0亿元,增幅达到63.98%,市场主体数量占比超过25.0%,从业人数占比达22.0%。健身休闲、竞赛表演业等体育服务业核心业态从业人员占比分别仅为11.19%、7.29%[19]30-31。根据鲍莫尔成本病理论,服务本身固有的不可储存、不可交易等特点会导致服务业生产率以及吸纳就业人数的增长缓慢[20]。依据理论推演,随着我国体育服务业总量规模及占比逐步提升,在创新不足、低端发展等短板问题依然突出[21]的情况下,体育服务业的吸纳劳动力就业能力将受到限制。

1.3 体育产业吸纳劳动力就业的结构性矛盾凸显

要推动体育产业转型升级,必须实现产业结构与劳动力供给的同步调整,以相匹配的人力资源体系支撑体育产业高质量发展,克服就业结构性矛盾。知识积累和专业化的人力资本不仅能够实现自身收益递增,还能通过其外部效应使物质资本及其他因素也产生递增收益,从而使整个经济的规模收益递增,实现经济长期增长[22]。近年来,我国体育产业劳动力供给质量日益提升,主要表现在:2018年我国文化、体育和娱乐业从业人员平均受教育年限达12.74年[23],诸多高校增设体育产业相关专业,2021年有36所高校新增体育旅游、电子竞技运动与管理、老年体育服务与管理等11个与体育产业相关的本科专业。我国每年招收体育学硕士研究生超过13000名、博士研究生超过500名,已建成世界上最大规模的体育教育体系[24]。

在5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的支撑下,体育产业与科技融合呈现良好的发展势头,成为吸纳劳动力就业发展的新背景。例如:体育产业与科技融合衍生出的智能装备、智能场馆、VR体验等新兴业态引致对AI工程师、算法工程师等数字技术类新职业的需求;体育与电子商务的融合产生了对体育直播销售员、选品员等互联网营销师的需求;体育与互联网教育的融合创新了运动项目培训、健身运动指导的方式,催生了云健身教练等在线学习服务师等需求。总的来看,这些劳动力需求分散在研发、设计、传播、服务等环节中,对数字素养等复合技能的要求显著提升,突出的数字素养已经成为体育产业从业者的重要标准之一。但现有的体育产业人才培养体系与职业技能教育无法匹配数字经济时代的人才需求,我国体育产业仍然存在人才培养与产业发展衔接不充分等问题,就业结构性矛盾成为阻碍我国体育产业吸纳劳动力就业的主要矛盾,劳动力市场“就业难”与“人才荒”现象并存,制约了体育产业就业效应的发挥。

引发就业结构性矛盾的根源在于人才供给与体育产业结构升级之间的矛盾。体育教育体系对体育就业领域的新趋势跟进不够,对体育市场就业需求升级的响应能力不足,自适应能力的韧性不够。具有基础性或通用性技能的劳动力供大于求,专业型、创新型、融合型体育产业人才不足,有可能导致劳动力供给与就业岗位需求相互抑制。从短期看,体育产业人才规模供给与质量供给存在刚性,无法适应技术进步和体育产业变革的就业需求,结构性矛盾凸显,亟待完善我国现有的体育产业人才培养体系,实现人才培养与市场、社会需求同步。

1.4 体育产业带动重点群体就业的作用不突出

产业发展通常要与一定的人口转变阶段相对应,充分吸纳重点群体从事体育产业相关工作是应对人口转变的有力措施。针对劳动力市场结构性和摩擦性因素,需要特别关注带动青年、初老群体等重点人群人力资本的作用[25]。

我国体育产业对青年群体就业的吸引力不强。青年劳动人口是技术创新、思想活跃的优质人力资源,具有边际劳动生产率快速上升的特征[26]。欧美发达国家一直保持着较强的吸纳青年群体就业的能力,青年群体已经成为体育产业从业者的重要来源。2019年欧盟近35%的体育产业从业人员年龄在15~29岁,几乎是青年群体总就业人口占比的2倍(总就业人口中青年群体占17.5%)[27]。如今,青年群体就业承受巨大压力,失业率连续上升。国家统计局数据显示,2023年4月,我国16~24岁劳动力失业率达20.4%[28]。发挥体育产业吸引青年群体就业的作用具有重要意义,但实际上,我国体育产业带动青年群体就业的作用并不突出,究其原因主要包括以下两方面。其一,我国体育产业薪资水平与发达国家相比有较大差距,劳动回报率不足,影响青年群体向体育产业流入集聚。2011—2017年,美国体育产业相关职业报酬平均年薪增长率为17.6%,超过同期全社会所有职业的平均年薪增长率8.2%,良好的经济回报机制使得体育产业能够持续吸引高素质劳动力流入。其二,青年群体的择业观出现“去制造业化”趋势,愿意从事制造业的青年人比例明显下降。虽然我国拥有世界上规模最大的体育用品制造业[29],但在结构上仍以劳动密集型中小企业为主,在价值链上以制造与加工的生产环节为主,工作性质往往简单重复、枯燥乏味[30],这与青年群体的职业期望相差甚远。相比而言,青年群体更愿意到批发零售、互联网、金融等服务业部门就业,其择业行为呈现出“高端化、服务化、多样化”的新态势。

我国体育产业对初老群体的就业带动不足。联合国在《老龄问题国际行动计划》中明确指出,老年劳动者对改善国民经济业绩和产出能作出重大贡献。西方国家以“积极视角”看待人口老龄化,“成功老龄化”和“积极老龄化”已是过去若干年间欧洲广泛使用的概念[31]。发达国家重视对略超过60周岁的老年体育人才(如体育界退休官员、专业技术人员等)的开发,引导这部分优秀人才继续为体育产业发展贡献力量,不仅能够降低知识传承的成本,充分开发初老群体体育人力资源,还对提升体育行业人力资本水平、缓解人才短缺具有积极作用。例如,德国体育企业会大量吸收退休员工,使其返回公司承担非全职工作,向新人传授宝贵经验和专业技能。在我国体育产业中也存在类似的实践。如久事体育与初创成员续签至70岁,看重的就是其打造与运营上海众多国际性经典体育赛事的宝贵经验。但总体来看,在我国初老群体从事体育产业相关工作仅有数量不多的零星案例出现,尚未形成规模。初老群体的价值并未得到充分关注,尤其是对高校退休体育教师、退休体育官员等群体重返体育领域缺乏支持与引导。《2022老龄群体退休再就业调研报告》显示,我国68%的老龄群体在退休后有强烈的就业意愿,推动有专长的退休老人再就业已经成为挖掘高素质老年劳动力潜能的新方向[32]。随着人口老龄化进程的加快,开发初老群体的就业潜能将是在体育领域贯彻“积极老龄化”理念的必要举措。

1.5 体育产业新就业形态和新职业拉动效应不明显

新就业形态是指伴随着互联网技术进步与大众消费升级出现的“去雇主化”“平台化”的就业模式[33]。近年来,体育领域中出现了多样化的非典型就业形态,涌现出一批具有显著特征的平台型企业,极大地推动了新就业形态在体育产业领域的应用。同时,体育产业的重大发展带动新职业岗位(如运动心理师、户外运动摄像师、体育旅游策划师、康复辅助技术咨询师等)被广泛认识。新就业形态与新职业为劳动者从事体育产业相关工作带来新机遇,为社会提供了全新就业渠道。目前,我国体育产业新就业形态和新职业整体处于发展的初期阶段,就业拉动效应尚不明显。

(1)我国体育产业新就业形态发展仍不充分。据统计,2018年欧盟在体育组织工作的兼职人员比例达44.4%,英国兼职体育教练员比例约为48%[34]。2019年日本国家体育管理机构“灵活用工”的比例已经超过1/3[35]。调查结果显示,美国约有26%的工作人员计划选择线上办公、兼职工作等新模式,企业也乐于接受这种方式,以降低搜寻成本和迁移成本[36]。“灵活用工”模式在我国体育产业的不同行业领域也正进行着有益的尝试。如体育电商领域的“得物”、健身运动领域的“Keep”、健康管理领域的“薄荷健康”、电子竞技领域的“虎牙直播”等众多体育互联网企业,以灵活化、网络化、低门槛用工形式吸纳了大量电商主播、健身教练、营养师、电竞主播等就业人员,这种灵活就业的模式逐渐被大众接受和认可,但也存在用工模式不规范、劳动权益难保障等一系列问题。

(2)劳动力市场供给暂时难以匹配新就业形态和新职业所需的多元化复合人才需求。新就业形态和新职业为体育产业创造了相当规模的就业机会。一个萌芽期职业能带动10万个以上就业岗位,稳定期职业大概能带动50万个以上就业岗位[37]。中国人事科学研究院指导发布的《腾讯新职业与就业发展报告(2022)》公布了数字生态下的147个新职业,其中包括电子竞技员、电子竞技运营师等14个稳定期新职业,以及线上健康顾问、云端健身教练、电竞解说员等107个萌芽期职业[38]。《新职业在线学习平台发展报告》(2020年)指出,未来5年中国新职业人才缺口超过1000万人,其中电子竞技员缺口近200万人、电子竞技运营师缺口近150万人[39]。体育产业新职业具有一定的准入门槛,须具备一定的体育专业知识和必要的专业技能,如:体能训练师需要兼有运动生理、运动康复、运动营养等技能知识;滑雪运动摄影师不仅要具备相关摄影和策划知识,还要熟练掌握高难度的滑行技能,以完成多种条件下的动态拍摄。劳动力供给难以匹配体育产业新就业形态和新职业的需求。

2. 形成体育产业吸纳劳动力就业困境的深层原因

2.1 体育产业市场主体就业创造能力相对较弱

企业是国民经济循环中供给、需求和就业的交会点,激发市场主体的劳动需求是实现产业就业增长的源头[30]。我国体育产业市场主体就业创造能力相对较弱,就业存量空间和增量潜力开发不足。

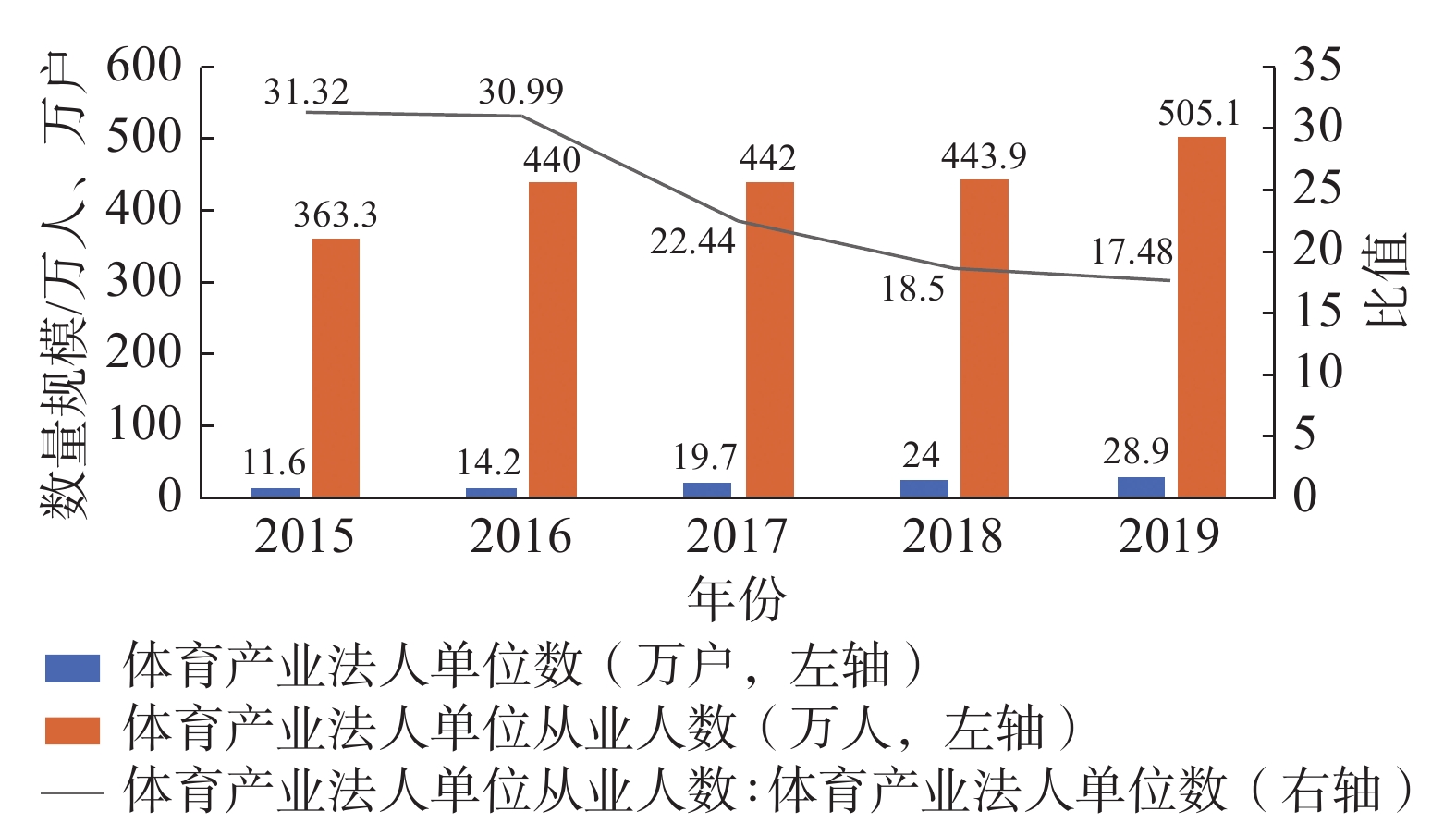

2015—2019年,全国体育产业法人单位数从11.6万户增加到28.9万户,4年间增长了149.14%,年均增速达25.63%;体育产业法人单位数占全国第二、三产业法人单位数的比重从0.79%上升至1.22%[15]。不断壮大的市场主体队伍有力支撑了体育产业吸纳劳动力就业数量的持续增长。但从法人单位数与从业人员的对应关系看,体育产业市场主体对就业的创造力、承载力呈现弱化趋势。如图3所示,2015年1个市场主体所对应的从业人数平均为31人,到2019年下降至17人,5年间下降了44.19%。尽管数量上的对应关系并非完整的因果关系,但上述对应关系的变化可较大程度地反映出体育产业市场主体就业创造能力下降的事实。

我国体育产业市场主体的发展质量不高、盈利能力不强,无法长期保持较高的就业贡献率。从现实看,中小微企业占体育市场主体的比重很高,承载着吸纳劳动力就业的特殊使命。由于我国体育产业发展刚刚起步,大多数中小微企业还处于成长阶段,普遍存在高投入、低产出、变现期限长等特点,企业亏损现象较为普遍,因此,其吸纳劳动力就业的稳定性不够。即使是产业基础全国领先的上海,其体育企业的盈利能力也不能令人满意。根据上海市主营体育产业单位名录库数据统计,2018年上海市500强体育企业中有36%的企业未实现盈利,其中体育服务业和体育制造业未实现盈利企业的比例分别达到了31%和40%。体育中小微企业整体上的就业吸纳的能力还较为有限,在发挥稳岗扩岗作用方面依旧有很大的提升空间。

2.2 体育产业转型升级加剧就业的结构性矛盾

就业的结构性矛盾成为我国体育产业吸纳劳动力就业的主要矛盾。体育产业劳动力市场的实际运行情况与其高质量发展的经济逻辑预期相差较远,劳动力培养的速度、数量、结构、质量等与体育产业的人才需求不协调,表面上呈现“供不应求”的数量失衡,实际上是体育产业转型升级对劳动者技能素质提出了更高要求,满足产业发展需求的劳动力数量不足,而并非整体劳动力不足。这种技术进步和产业变革必然引发劳动力供求结构的变化。技术进步能够强有力地转化为新的生产力,对原有技术产生“颠覆性”的改变,促进产业结构转型升级,对劳动力市场需求产生实质性变化[40]。多次产业革命的历史经验表明,产业转型升级过程伴随的技术革命会加深劳动力市场分化,存在就业破坏与创造机制[41]。技术进步对就业产生“破坏”与“创造”双重效应,这种影响可通过体育市场的反馈得到证明。以上海市为例,在员工人数最多的10家体育企业中,有9家与体育用品制造、销售有关。在A股体育上市公司中,以奥佳华、健盛集团以及信隆健康等为代表的体育用品制造企业常年位于员工总数排名的前列。随着“技术-经济范式”的变化、边际劳动生产率的提高,自动化、机器人技术和数字化等新制造技术在体育领域的应用将减少对非熟练劳动力的需求,淘汰一部分低端劳动力[41],导致体育用品制造企业吸纳就业人数呈规律性减少。同样,从技术进步对就业的补偿机制看,技术进步将形成新的产品和部门,进而创造出新的就业机会[42],但这并不一定意味着就业岗位的增加,就业岗位的增减取决于低端劳动力的淘汰数量与新创造的岗位数量的比较。体育生产性服务业发展不充分,体育制造业服务化不足,影响体育服务业就业效应发挥。《“十四五”体育发展规划》提出要发展体育中介服务、体育产品设计研发等体育生产性服务。目前我国体育中介咨询、体育金融服务、体育传媒与信息服务、体育创意营销、体育产品研发设计等现代体育生产性服务业发展较为缓慢。2019年,我国体育传媒与信息服务,体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务增加值仅占2.53%和1.05%,从业人数为10.8万人和18.7万人,占比为2.14%和3.70%。体育生产性服务业发展规模不大、质量不高,就业带动效应无法有效释放[19]26-27。此外,全球制造业发展趋势表明,制造业服务化是体育制造业高质量发展的方向之一。目前我国体育制造业服务化程度无法有力支持体育制造业与体育服务业的互动融合,就业规模的“乘数效应”尚未出现。

我国运动项目产业对吸纳劳动力就业的引领作用还未得到充分体现。从体育产业演进历程看,运动项目的创新丰富、外延产业化及产业链的拓展是体育产业发展的“本元”[7]。围绕运动项目产业链形成的就业链具有极强的生命力。以高尔夫项目为例,围绕高尔夫项目产业的管理运营、技术创新、产品研发、销路拓展、服务升级等各个环节,产生了材料科学家、球场设计师、项目评审员、撰稿人等众多岗位需求。再如,伴随着北京冬奥会带动的冰雪热潮,国内冰雪消费需求飞速增长,现有的培养体系或职业技能教育无法精准服务社会需要,雪场高级管理人才以及造雪师、制冰员、滑雪救助员等各类专业技术人才供不应求。可见,以构建运动项目产业链为纽带,进一步推动劳动力在链条上的配套为运动项目就业市场提供了更广阔的空间。我国运动项目产业头部企业大多集中在体育用品制造和销售领域,产业链下游的赛事、培训以及休闲等领域的产品和服务开发明显滞后,存在结构不完善、开发不充分、链条不完整等问题[43],导致运动项目产业链条上的就业需求还未有效激发,运动项目产业吸纳劳动力就业的引领性作用有待增强。

2.3 体育产业新就业形态和新职业匡扶措施不足

体育产业新就业形态和新职业不断开辟体育产业就业市场新空间,正处于发展的关键时期,其发展速度与质量主要依托于公共政策扶持程度[44],相关部门的支持成为激发其活力的重要基础,但现有的匡扶措施明显滞后于实践需要。

体育产业新就业形态和新职业的属性特征在一定程度上影响了有关部门对其的政策支持。国务院、国家发改委在《关于支持多渠道灵活就业的意见》和《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》中都提到,“要完善新职业统计监测制度,加强新业态新模式就业统计监测研究”。然而,新经济下新就业形态和新职业具有责任主体模糊、劳动关系隐蔽、就业形势复杂多变等特点[45],使掌握其发展情况的难度增加,在一定程度上限制了对其规模、质量以及稳定性的预测,无法进行跟踪研判,不利于后续政策的跟进。

随着新就业形态和新职业的发展,有关部门已经开始注意到其对就业的重要价值。如国家体育总局印发的《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》提到,要引导鼓励各级各类体育组织多渠道开发体育就业岗位,创新探索灵活就业方式,吸纳更多社会人才从事体育工作。广东省体育局在《深化体育专业人员职称制度改革实施方案》中提出,对发展势头良好、评价需求旺盛的新兴体育职业,符合条件的增设为新的职称专业。实际上,体育产业新就业形态和新职业依旧被纳入传统的就业框架。现阶段政府部门的体育职业技能提升服务主要面向传统就业岗位,在职业介绍、职业指导、技能培训、专项服务方面忽视了多元化的新就业形态和新职业,导致劳动者对体育领域新就业形态和新职业缺乏关注,降低了劳动者的参与意愿。

此外,目前对新就业形态有关的劳动关系认定、劳动权益保障等问题是学术研究和社会各界热议的重点。新就业形态和新职业的用工模式大多不符合传统劳动关系认定的标准,现有的劳动关系制度、社会保障设计以及政策支持体系难以覆盖新就业形态和新职业,导致劳动者权益无法得到有效保护,阻碍了新就业形态和新职业在体育产业领域的进一步推广。发达国家在新就业形态的劳动权益保障方面进行了有益的探索。法国针对部分体育企业经营的季节性和不稳定性,劳动者面临灵活就业短期性压力的情况,为季节工人如滑雪教练员、雪场引导员等推出“部分失业”机制,即只要雇佣就业人员的企业经济效益低于预期水平,便可由政府提供补偿。此外,法国还为体育产业灵活就业人员制定了单独的保险计划,使其能够享受与企业雇员一致的经济补偿。

2.4 相关政策与服务未能充分衔接劳动力就业

不断完善就业政策与就业公共服务体系是扩充就业容量、满足就业需求、优化就业结构的客观要求[46]。在构建体育产业就业服务体系过程中,必须建立长效机制,并辅之有效的配套服务。从总体看,目前我国体育产业相关的就业政策效能不强,基础服务不到位,在促进劳动力供需有效衔接中还存在较大提升空间。

首先,体育产业就业相关措施还停留在“纸面上”,多被作为体育产业的功能或效应描述而一笔带过,相关政策有待跟进落实[7]。近年来,“体育产业就业”在政策文件中被多次提及,如《“十四五”体育发展规划》提出 “实现体育产业从业人员超过800万人”的目标,但对就业政策如何落实、责任主体如何划分、工作体系如何搭建等关键问题还未有进一步的实质性措施。有关部门对体育产业吸纳劳动力就业的重视程度不够,有关就业促进政策的有效供给和支撑不足严重影响了体育产业就业政策的效能发挥。

其次,体育产业就业相关的基础服务不到位。我国尚未建立起有效的体育产业就业服务合作机制,还存在就业需求预测不够、数据基础不稳、成果运用不充分等问题。国外体育产业发达国家普遍建立了包括体育产业人才预测、人才—工作搜寻匹配、人才政策规划、人才培养服务等的就业服务体系,科学调整就业市场供需平衡,有效支撑体育产业的快速发展。例如,强调体育职业类别与标准,明确未来体育产业发展所需的技能。美国劳工部根据体育市场发展趋势和就业现状,建立体育职业分类动态调整机制,在响应社会需求的基础上,不断优化和完善体育职业分类、职业体系、职业标准,为就业者提供科学引导[47]。英国成立的运动及体育活动管理特许协会(CIMSPA)专门负责体育产业专业技能和劳动力就业发展。该协会通过与300多个体育组织建立合作伙伴关系,参与制定了不同运动项目人才的专业标准库[48]。我国体育职业主要按照所属领域、市场需求、紧缺人才等进行分类[49],各种分类方式并没有进行严格细分,与发达国家相比,所呈现的体育职业名称不系统,就业工作中的信息、咨询、监督、预警分析不够。

再次,体育就业相关统计数据尚不能反映就业事实。体育产业就业统计数据类目有限、质量不高、真实性与可靠性不强。体育产业就业相关数据仅能在体育企业数量和从业者总数这两类数据上进行简单的分析与反馈,数据的完整度、质量、连续性等方面亟待优化,不能及时准确反映体育产业吸纳劳动力就业的实际情况,具体到细分领域、业态以及运动项目的就业统计与监测则尚为空白,部分就业统计数据掩盖了体育产业就业的真实矛盾。

3. 促进体育产业吸纳劳动力就业的未来路径

3.1 增强体育产业市场主体内生动力,提高就业创造能力

当前我国体育产业吸纳劳动力就业呈现的诸多问题,主要源于市场主体的发展质量不高、就业创造能力不强、就业支撑的“顶梁柱”作用未发挥好。因此,要不断壮大体育产业市场主体,激活市场主体的就业承载和创造能力,为扩大就业空间提供保障。

首先,继续激发体育制造企业在吸纳劳动力就业方面的辐射和带动作用。体育制造业吸纳劳动力就业能力较强,对提升就业创造效应、激活整体就业潜力至关重要。须加大对体育制造企业的降本减负力度,提升企业盈利能力,提高从业人员收入水平,增强企业对青年一代就业的吸引力,缓解“人才荒”问题。推动传统体育制造企业转型升级,围绕5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术引致的新兴就业需求,前瞻性布局,最大限度地规避就业“破坏”影响,优化就业创造机制。培育更多体育领域“专精特新”企业和“单项冠军”企业,增强市场主体发展韧性,提升就业创造效应。

其次,培育壮大体育生产性服务企业,发挥体育生产性服务业的就业优化效应。着力培育竞赛表演、赛事设计运营、健身休闲、体育经纪、版权管理等现代体育服务业人才,以高素质的服务业人力资源支撑体育生产性服务业发挥更大效能。构建体育生产性服务业与体育制造业的融合发展机制,发展定制化服务、共享或协同制造、全生命周期管理等服务型制造业,逐步形成先进体育制造业和现代体育服务业有机融合、互动协调的发展态势,强化制造业与服务业就业互动基础。推进体育生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,以发展体育生产性服务企业为抓手,带动体育产业能级提升,创造新型就业岗位,进一步提高体育产业吸纳劳动力水平。

再次,引导体育企业深耕运动项目产业,围绕运动项目产业链打造就业链。注重运动项目产业链与就业链的互动发展,以构建居民喜爱的运动项目产业链为导向,推动劳动力在产业链条上的匹配,充分释放运动项目企业的就业潜力。推动企业延伸产业链条,完备企业发展要素,鼓励运动项目企业在原有链条基础上向新的空间和领域进行拓展,扩充运动项目产业就业容量。吸引新企业进入运动项目产业,融入产业链上下游,发挥运动项目的就业辐射带动作用,支撑运动项目企业就业竞争力提升。

3.2 强化体育产业人力资本投资,匹配体育产业结构优化与升级

克服体育产业就业的结构性矛盾既需要产业发展扩充就业空间,又要依靠人力资本水平的提高来满足体育产业结构升级的内在要求。当前,我国体育产业人力资本积累与体育产业发展带来的新岗位和新需求不匹配,导致无法有效形成人力资本、就业质量的良性循环。因此,必须强化体育产业相关人力资本投资,充分发挥重点群体人力资本的作用,加快培养适应体育市场用工变化的劳动力资源。

首先,加强体育教育与劳动力市场之间的制度联结设计。从基础教育、在职培训、职业教育等多个维度入手,加快体育职业技能型人才培养的相关专业布局。按照体育产业发展趋势,适当调整体育产业人才培养体系的知识结构和数量规模,大力培育适合社会需求的体育产业应用型、创新型人才,更好地兼顾“专用性+通用性”人力资本的培育[40],完善与市场需求相匹配的体育产业人才培养体系。建立高校和企业共同参与的职业教育联盟,推进多元化办学。鼓励有条件的体育企业特别是行业“独角兽”企业联合体育高等院校、职业学校设立创新基地、实践基地、产业学院,形成校企之间的互补合作。加强学校教育与体育企业的衔接,根据体育产业岗位能力要求变化,加强学生体育技能培训,使人才培育更贴合体育产业实际需求。

其次,做好人力资本的投资,形成人力资本、就业质量的良性循环。以终身价值观重新评估体育的价值定位,推动体育运动更好地融入人民的生活,真正形成体育生活化的社会图景,吸引青年群体从事体育产业相关工作。重视初老群体的价值发挥,鼓励其在一定条件下“再就业”,为体育产业发展建设提供服务。同时加强舆论宣传,不断增强学生、体育爱好者、待业人员、初老群体等潜在从业者的体育工作认知和从业意识,引导全社会形成浓郁的崇尚体育的良好氛围,为体育产业的发展提供持续性动力保障。

3.3 关注新就业形态和新职业,扩充体育产业就业空间

新就业形态和新职业的兴起反映了经济社会转型对人力资本的新要求。为抓住这一变化带来的新机遇,体育部门及相关机构要包容鼓励与审慎规范并重,将其作为我国体育产业“稳就业”“促就业”的重要着力点之一,从政策、制度等方面建立规范和监管体系,保障其在平稳的轨道上健康有序发展。

首先,鼓励不同地方、区域和企业针对用工需求发展非全日制、季节性、临时性的体育产业新就业形态,引导劳动者通过灵活化、网络化、低门槛的新就业形态进入体育产业。加大对体育产业领域灵活就业、非正规就业等新型劳动关系和用工模式的支持力度,提供多样匹配途径,提升就业匹配效率,从而降低体育产业就业的搜寻和迁移成本。加大对体育产业非正规就业的保护力度,保障就业安全和质量,有效预防由阶段性失业和摩擦性失业向结构性失业转变的风险。

其次,及时出台相关政策措施,支持和帮助平台经济、体验经济、零工经济等新经济在体育产业领域的深入发展,促进新职业的良好发展。鼓励体育产业与科技、电子商务、互联网教育等融合发展,创造更多的新职业类别和岗位。将体育产业新职业的相关指标纳入劳动力统计体系,及时申报、公示并推动纳入《中华人民共和国职业分类大典》,不断提高其社会认同。完善相关行业标准、劳动者权益保护及职业培训等配套政策,为新职业发展和新职业从业者就业提供包容普惠的实质性服务。针对新职业发展潜在的风险,如劳动报酬、用工规范、安全隐患等,秉持“应管尽管”的规范原则,加强相关主体对体育产业新职业的监管服务。

3.4 健全就业配套政策,完善体育产业基础服务工作

目前,我国体育产业尚未建立起与国民经济支柱性产业相匹配的就业政策与服务体系,需要充分发挥政府对体育产业吸纳劳动力就业的引导作用,聚焦于解决体育产业吸纳劳动力就业的关键性问题,做好宏观思考和顶层设计,优化政策组合,发挥就业政策效能。

首先,以供给侧结构性改革为主线,规划和引领好体育产业的发展方向,促进体育产业发展和扩大就业联动,体育产业结构调整与促进就业协同。集中精力破除体制机制障碍、领域界限、政策壁垒,将促进就业作为基础性要求融入体育政策,同步提出可操作的支持方式及配套措施,在体育就业制度和政策方面创新,为其他行业促进就业提供可以复制的经验。

其次,以提升就业匹配效率和体育就业工作信息化、科学化程度为目的,不断加强体育产业就业信息系统建设,科学制定体育产业就业信息采集标准。面向体育产业各细分业态、各产业链供应链,建立体育产业就业数据库动态调整和信息监测机制,并定期发布体育行业紧缺职业目录清单和体育就业发展报告。通过对重点行业,尤其是运动项目产业、体育制造业、体育生产性服务业的劳动力需求进行跟踪与整理,结合未来体育产业发展趋势,深度结合岗位需求与能力特征,做好劳动力的前瞻性布局。充分利用云计算、人工智能、大数据等现代信息技术,扩大其在体育产业就业统计和服务中的应用范围,强化数字赋能体育产业就业服务的技术供给、应用迭代和制度保障。

4. 结束语

体育产业吸纳劳动力就业既是一个战略目标,也是一种发展模式,更是一项系统工程。本文从体育产业吸纳劳动力就业的现实矛盾出发,从不同方面、层次分析阻碍体育产业吸纳劳动力就业的关键性问题,结合体育产业吸纳劳动力就业中长期目标,从供需两端以及政策制度层面提出体育产业吸纳劳动力就业的现实路径。未来,我国体育产业服务国计民生的功能必将越来越受到重视,需要做好新时代体育产业吸纳劳动力就业的宏观思考和顶层设计,协同扩大产业规模、促进产业结构升级与就业结构转化、提升就业质量,充分释放体育产业高质量发展带来的社会效能。

作者贡献声明:徐开娟:提出论文选题,设计论文框架,撰写、指导修改论文;作者贡献声明:何劲松:撰写、修改论文;作者贡献声明:曾鑫峰、冯姝婕:收集资料,撰写论文;作者贡献声明:王函明:收集资料,修改论文;作者贡献声明:刘金荣:校对、修改论文。 -

图 1 2006—2020年中国体育产业吸纳劳动力就业统计结果

数据来源:2006—2014年数据来自国家体育总局公告,2015—2019年数据来自全国体育产业机构名录库,不包括产业活动单位、个体户从业人数的体育产业从业人员数。2015—2018年体育产业全体从业人员数引自黄海燕《推动体育产业成为国民经济支柱性产业的战略思考》一文(《体育科学》2020年第12期)。2019年体育产业全体从业人员数依据劳动生产率推算得出,具体方法:首先计算出2006—2018年体育服务业和体育制造业的劳动生产率及平均增速,依据该增速推测出2019年体育服务业和制造业的劳动生产率,再用2019年的行业增加值反推出2019年我国体育产业全体从业人员数。

Figure 1. Employment statistics of China's sports industry from 2006 to 2020

表 1 2014—2019年我国体育、文化、旅游产业就业弹性比较

Table 1 Comparison of employment elasticity in China's sports, culture and tourism industries from 2014 to 2019

年份 体育产业 文化产业 旅游产业 2014 0.73 0.77 0.03 2015 0.47 0.55 0.03 2016 0.23 0.51 0.05 2017 0.38 0.47 0.03 2018 0.63 1.11 0.00 2019 0.38 — −0.00 注: 经计算后,2018、2019年旅游产业就业弹性分别为0.003086、−0.00418,在保留两位小数后取0.00;2019年文化产业就业数据未公布。数据来源于《中国文化及相关产业统计年鉴2020》《中国旅游业统计公报》《2019年旅游市场基本情况》《中国文化文物和旅游统计年鉴2020》。 -

[1] 2019年全国体育产业总规模与增加值数据公告[EB/OL].[2023-05-21]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/31/content_5575772.htm [2] 黄海燕. 推动体育产业成为国民经济支柱性产业的战略思考[J]. 体育科学,2020,40(12):3-16 [3] 黄海燕. 新时代体育产业助推经济强国建设的作用与策略[J]. 上海体育学院学报,2018,42(1):20-26 [4] 王家宏,郑国荣. 中国式体育现代化与体育强国建设[J]. 武汉体育学院学报,2022,56(12):10-16 [5] 韩贝宁,鲁长芬,罗小兵. 中国式体育现代化:百年历程、内涵特质与未来进路[J]. 武汉体育学院学报,2023,57(4):5-13 [6] 任波. 我国体育产业与经济社会发展关联关系测度研究[J]. 中国体育科技,2021,57(9):82-89 [7] 朱凯迪,鲍明晓. 体育产业促进就业:域外经验与本土启示[J]. 武汉体育学院学报,2019,53(11):10-15 [8] 魏浩,李超,刘士彬. 中国体育用品制造业出口就业效应的实证分析[J]. 北京体育大学学报,2013,36(10):21-26,32 [9] 郭荣娟,苏志伟. 中国体育产业结构升级影响失业率的机制分析与经验研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版),2017(4):51-57 [10] 夏铭娜,徐开娟,黄海燕. 我国体育产业结构升级的就业效应:基于向量误差修正模型的实证分析[J]. 上海体育学院学报,2020,44(10):75-83 [11] OKUN A M. Potential GNP: Its measurement and significance[M]// Proceedings of the business and economic statistics section of the American Statistical Association, 1962: 89-104

[12] European Commission. Study on the economic impact of sport through sport satellite accounts[Z]. 2018: 19

[13] 杨玉梅,杨伟国,李帆. 改革开放以来我国就业弹性研究的回顾与展望[J]. 经济体制改革,2019(5):37-43 [14] 左冰. 效率提高会吞噬就业吗?旅游产业升级的就业效应研究[J]. 商业经济与管理,2018(12):77-90 [15] 唐聪聪,陈翔. 中国当前就业结构变化的特征、内生动力与经济效果研究[J]. 经济问题探索,2023(1):21-33 [16] 문화관광체육부. 스포츠산업백서[Z]. 문화관광체육부, 2017: 72

[17] Sport and fitness workers 2022[EB/OL].[2023-05-21]. https://www.statista.com/statistics/319296/number-of-people-with-sports-occupations-in-the-united-kingdom-uk/

[18] DCMS Sectors Economic Estimates 2019: Employment[EB/OL].[2023-05-21]. https://www.gov.uk/government/statistics/dcms-sectors-economic-estimates-2019-employment/dcms-sectors-economic-estimates-2019-employment

[19] 国家体育总局体育经济司. 蓬勃发展的中国体育产业: 2016—2020年[M]. 北京: 人民体育出版社, 2021 [20] BAUMOL W J. Macroeconomics of unbalanced growth:The anatomy of urban crisis[J]. American Economic Review,1967,57(3):415-426

[21] 蔡朋龙,李树旺. 体育产业结构优化中体育服务业占比研究[J]. 体育学刊,2022,29(1):53-60 [22] ROMER P M. Increasing returns and long-run growth[J]. Journal of Political Economy,1986,94(5):1002-1037 doi: 10.1086/261420

[23] 国家统计局人口和就业统计司, 人力资源和社会保障部规划财务司. 中国劳动统计年鉴: 2019[M].北京: 中国统计出版社, 2019: 1-13 [24] 黄汉升. 全面提高体育人才自主培养质量,加快建设体育强国[J]. 武汉体育学院学报,2023,57(1):5-13 [25] 蔡昉. 人口负增长时代: 中国经济增长的挑战与机遇[M]. 北京: 中信出版社, 2023:72-74 [26] 桑伟林,蔡智. 改革开放40年来青年就业创业政策演进及其优化研究[J]. 中国青年研究,2018(10):12-18 [27] Employment in sport[EB/OL].[2023-05-21]. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Employment_in_sport_represents_more_than_1.3_million_people_in_the_EU-27_and_is_steadily_raising

[28] 国家统计局: 4月份16—24岁劳动力调查失业率为20.4%[EB/OL].[2023-05-23]. https://www.guancha.cn/politics/2023_05_16_692547.shtml [29] 江小涓. 中国体育产业:发展趋势及支柱地位[J]. 管理世界,2018(5):1-9 [30] 阳立高,龚世豪,韩峰. 劳动力供给变化影响制造业升级的机理及政策研究[J]. 科学决策,2015(12):19-41 [31] 阳义南,高娜. 我国积极开发老年人力资源的政策求索与变迁[J]. 社会保障研究,2022(2):59-69 [32] 聚焦“银龄族”重返职场[EB/OL].[2023-04-03]. http://health.people.com.cn/n1/2022/1122/c14739-32571487.html [33] 张成刚. 就业发展的未来趋势,新就业形态的概念及影响分析[J]. 中国人力资源开发,2016(19):86-91 [34] The European sport labour market analysed through the ESSA-Sport project[EB/OL]. [2023-05-22]. https://projects.eose.org/wp-content/uploads/2023/03/ESSA_Sport_European_Fact_Sheet.pdf

[35] Sasakawa Sports Foundation. 2020年日本体育白皮书[Z]. 2020: 64 [36] 汪怿. 新时代人才强国战略:格局、变局、布局[J]. 南京社会科学,2021(12):1-11 [37] 数字经济催生新职业[EB/OL].[2023-05-21]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1761744228071554862&wfr=spider&for=pc [38] 中国人事科学研究院, 腾讯社会研究中心. 腾讯新职业与就业发展报告: 2022[Z]. 2022: 17-18 [39] 首份新职业在线学习平台发展报告发布: 新职业呈现供需两旺局面[EB/OL].[2023-05-21]. http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202007/t20200723_380359.html [40] 郭贝贝. 劳动力供给与结构性就业矛盾:特征、冲击与纾解[J]. 当代经济管理,2022,44(12):73-80 [41] 胡拥军,关乐宁. 数字经济的就业创造效应与就业替代效应探究[J]. 改革,2022(4):42-54 [42] 蔡跃洲,陈楠. 新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业[J]. 数量经济技术经济研究,2019,36(5):3-22 [43] 胡佳澍,黄海燕. 运动项目产业发展潜力的特征、来源及显化动力[J]. 体育学刊,2021,28(6):59-66 [44] 孔微巍,刘晓熹. 论新就业形态的公共政策评价体系[J]. 学术交流,2021(1):85-96 [45] 丁守海,夏璋煦. 新经济下灵活就业的内涵变迁与规制原则[J]. 江海学刊,2022(1):98-104 [46] 张亨明,伍圆圆. 后疫情时代就业公共服务体系高质量发展策略[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,49(6):12-18 [47] BLS Search Results[EB/OL]. [2023-05-22]. https://data.bls.gov/search/query/results?cx=013738036195919377644%3A6ih0hfrgl50&q=sport

[48] CIMSPA partnerships [EB/OL]. [2023-05-22]. https://www.cimspa.co.uk/join-us/partnership-for-organisations/

[49] 王雪莉,付群,郑成雯. 中国体育产业高质量发展的现实挑战与路径探索[J]. 北京体育大学学报,2020,43(1):1-15 -

期刊类型引用(8)

1. 黄海燕,管建良,康露. 体育产业领域新质生产力的生成机理、引领作用与培育方略. 上海体育大学学报. 2025(01): 88-100 .  本站查看

本站查看

2. 冯姝婕,徐开娟. 我国体育产业新职业的现状探析、发展困境与培育路径——基于对体育企业招聘信息数据的文本分析. 体育科研. 2025(01): 58-65+104 .  百度学术

百度学术

3. 蔡朋龙,王海霞,杨献南. 现代体育产业体系构建:国际经验与中国路径. 天津体育学院学报. 2025(01): 17-27 .  百度学术

百度学术

4. 鲍亚平,常云龙. 智慧体育应用现状、发展困境与优化策略研究. 文体用品与科技. 2024(17): 181-183 .  百度学术

百度学术

5. 王静熙,牟粼琳,赵秀文,谢世纪. 国家体育产业示范基地设立对体育企业创新的影响研究——基于多期双重差分模型的实证分析. 中国体育科技. 2024(08): 76-87 .  百度学术

百度学术

6. 蔡朋龙,李树旺. 构建现代体育产业体系:历史演进、理论逻辑与实践路径. 中国体育科技. 2024(09): 71-83 .  百度学术

百度学术

7. 李艳丽,任锦豪. 体育产业引导资金对区域经济发展的影响研究——基于多期DID的经验证据. 山东体育学院学报. 2024(06): 86-96+117 .  百度学术

百度学术

8. 伍艺昭,吕万刚,刘兵,崔梦丽. “四业贯通”:高校体育专业大学生高质量就业的内在逻辑与战略思考. 西安体育学院学报. 2024(06): 819-828 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: