Theoretical Elements, Practical Dilemma and Optimization Path for the Sports Industry Chain in China Under the Background of the Modernization of the Industry Chain

-

摘要: 在产业链现代化背景下,构建良好的体育产业链治理结构与运行机制,有助于提升体育产业链控制能力与治理能力,实现“十四五”期间打造现代化体育产业体系与体育产业高质量发展的目标。阐释体育产业链现代化的治理逻辑、体育产业链治理的构成要素、我国体育产业链治理的困境与优化等,认为:政府、企业、社会组织等产业链内外治理主体与多元主体治理结构,市场、契约、权威等经济网络治理机制与信任、声誉、文化等社会网络治理机制,共同构成体育产业链治理的要素。目前我国体育产业链治理存在如下问题:治理文化根基浮浅,产业链建设意识缺乏;外部治理政策治工具粗放,社会组织力量薄弱,政社责权不清;内部治理产业链企业结构失衡,整合动力、协同效应不足;治理运行机制尚未建立健全。提出优化路径:加强宣传治理文化,强化全产业链建设思维;提高政策治理效能,壮大社会治理主体力量;引导企业异质性发展,构建体育产业链企业共生生态;完善正式治理机制,培育非正式治理机制文化土壤。Abstract: Under the background of the modernization of the industry chain, a good governance structure and operation mechanism of the sports industry chain will help to improve its control and governance ability, and to achieve the goal of the modernization of the sports industry chain and the high-quality development of the sports industry during the "14th Five-Year Plan". The governance logic of the modernization of the sports industry chain, the governance elements, the difficulties and the solutions is systematically explained . It holds that the governance elements consist of the internal and external entities like government, enterprises, social organizations and other multiple governance bodies, plus the economic network governance mechanisms of market, contract, authority, in addition to the social network governance mechanisms including reputation, trust, culture, etc. combined. At present, the following problems exist in the governance of sports industry chain in China: shallow thinking and governance culture, shortage of external governance main body, unclear responsibilities and rights between government and society, coarse policy governance content, lack of core enterprises and leading enterprises regarding the internal governance main body, poor heterogeneity of enterprises, and the imperfect overall governance mechanism, and so on. The following suggestions are included as follows: to publicize governance culture by strengthening the thinking of industrial chain construction, balance governance structure through clear division of responsibilities and rights and the improved policy mechanisms, guide the heterogeneous development of enterprises to construct a symbiotic ecosystem of enterprises, improve formal governance mechanism and cultivate informal governance culture soil.

-

2019年8月,习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上提出,要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战[1],这是我国首次提出“产业链现代化”的概念。产业链现代化是我国经济发展与转型升级的必然结果以及大国经济在参与国际分工和产业竞争中的内生选择,其对支撑我国高质量发展、突破中等收入陷阱、实现国家现代化具有长远和重要的战略意义[2]。在众多的产业门类中,体育产业是现阶段国家重点扶植的朝阳产业。2020年国务院办公厅在发布的《体育强国建设纲要》中明确提出要“加快发展体育产业,培育经济发展新动能,打造现代产业体系,到2035年使其成为国民经济支柱性产业”。

我国体育产业链虽已具雏形,但仍存在结构失衡、供需错位、价值增值能力弱、空间聚集与扩散失调等问题,与实现体育产业链现代化还有很大差距。产业链现代化涵盖产业基础能力提升、运行模式优化、产业链控制力增强和治理能力提升等内容[3]。由此,提升体育产业链控制能力与治理能力是体育产业链现代化的重要方面。相关产业实践也表明,产业链治理体系构建和治理能力提升对处于初期阶段的产业基础能力打造、运行模式优化等具有关键作用。在当前我国体育产业初级阶段发展实践中存在“重政策、轻制度,重培育、轻治理”的行为逻辑,治理作为与体育产业链相适应的制度安排,尚未得到充分重视。据此,本文基于国家产业链现代化的宏观战略背景,界定体育产业链、体育产业链现代化、体育产业链治理的概念内涵,追溯体育产业链现代化的治理逻辑,阐释体育产业链治理理论要素,分析当前我国体育产业链治理的实践困境并进一步提出优化路径,为构筑我国现代化的体育产业体系、实现体育产业高质量发展提供学术参考。

1. 产业链现代化背景下的体育产业链治理

1.1 体育产业链的概念

“产业链”是产业经济学的概念,其源于赫希曼《经济发展战略》一书中从前向关联和后向关联角度对产业的分析。随着产业学术研究和实践的深入,其内涵得以拓展[3]。学界对产业链的定义主要存在3种观点:“过程论”强调产业链是产品生产或服务从原材料到消费者手中的完整形成过程;“价值论”认为产业链是产业价值的转移与创造过程,产业链上下游企业间通过产品交换与信息传递再产生新产品、拓展新用户;“组织论”将产业链看作是一种基于分工的产业组织形态,链上节点企业从供应商到制造商再到分销商、零售商等呈分工合作关系[4],且具有空间分布的区域性及区域分布的集聚性特点。根据产品本身特性与技术条件的不同,产业链有纵向一体化式、市场交易式、准市场式和混合式等不同类型[5]。

体育产业链是产业链的类属概念,在具有产业链属性的同时也有其独特性。Pitts等将体育产业分为三大类:体育表演业(提供参与型和观赏型体育产品)、体育产品业(制造影响体育表演的产品)、体育促销业(提供用于促销运动商品的工具性产品)。体育产品业和体育促销业是体育表演业的辅助性行业,前者为体育竞赛和健身休闲提供必要的球类、防护用品、场地器材等,后者负责体育竞赛和健身休闲产品与服务的开发、策划、管理与运营,达到盈利的目的。另外,出售体育竞赛的转播权与冠名权、商业广告赞助、体育彩票、赛事纪念品以及健身休闲中的体育图书、杂志、音像制品等,均是体育竞赛业和健身休闲业的延伸产业。综合上述观点,体育产业链可理解为:基于一定的逻辑关系与时空分布有机结合形成的一种具有价值增值功能的链网式结构,而与其他产业链明显的上、中、下游直线型关系不同,体育产业链是以体育表演业为核心的发散式结构[6]。体育产业链包含供需链、企业链、空间链和价值链4个维度。供需链的供需耦合是体育产业链价值实现的基础与前提,企业链是体育产业链的载体和具体形式,空间链是体育产业链条在不同区域间的空间布局形态,价值链是指原料部门延伸至终端产品/服务部门,随着整个产业生产完成的体育产品或服务价值的形成、传导、增值过程。

1.2 体育产业链现代化的具体内涵

产业链现代化是产业现代化内涵的延伸与细化,实质是产业链水平的现代化[4],其具体内涵可以从不同角度理解。从技术创新和研发能力角度看,产业链现代化是要解决核心技术问题,克服我国在产业链关键环节中的“卡脖子”问题,从而提升产业安全性、自主性;从治理能力和控制能力角度看,产业链现代化是实现对资源、要素和市场网络的自主配置与优化整合[2];从盈利能力而言,产业链现代化是要提高产业链的价值创造能力,攀登产业价值链的中高端;从企业链的角度审视,产业链现代化一方面要求链上企业间供需关系和结构更加灵活高效,拥有较强的应变能力与抗风险能力,另一方面要求企业间形成深度分工与高度协同,异质性产业链之间进行广泛融合与创新。综合而言,产业链现代化是产业链基础能力大幅提升、运行模式更为优化、产业链控制能力与治理能力有效增强,不断迈向现代化的一个过程[2]。体育产业链现代化是对国家产业链现代化战略的应然回应,是指体育产业链实现基础创新能力和多元化需求满足能力提升、产业链结构健康生态化、企业深度分工与高度协调化,产业融合能力与价值创造能力攀升,治理能力与风险控制能力优化的过程。现代化的体育产业链在4个维度上的具体形态呈现为:供需链上实现效率均衡和安全稳定,空间链上实现区域布局的聚集与扩散协调,价值链上实现各个环节间的价值创造与增值,企业链上能够实现上下游企业之间的融合创新与有序分工。

1.3 体育产业链的治理逻辑

当前我国体育产业链的组织形态不佳,存在问题主要表现为:①企业链结构失衡,大型企业、核心企业与龙头企业少[7],体育用品企业占比大,竞赛表演业、休闲健身业等核心产业占比过低[8];②供需错配,市场反应效率低,消费者多元化需求得不到满足,高端消费外流;③体育企业自主创新意识与创新能力欠缺,融合不足,价值增值能力弱;④空间链聚集与扩散失调,不能通过资源禀赋(资源、劳动力、技术、资本、信息和知识等)实现专业化分工和区域一体化协同联动[9]。概言之,我国体育产业链组织仍为初级形态,体育产业链现代化目标的达成还需体育产业链在企业链结构、供需链耦合、空间链分布和价值链增值等方面全方位优化。

资源、市场、技术和协调是产业链的关键要素,其中协调是资源、市场、技术要素发挥作用的基础[10],而“治理”以协调为基础,是以正式与非正式的途径管理、发展并解决冲突的一套复杂的价值、规范、过程和制度体系[11],涉及包括私人部门、中间组织以及公共部门等在内的多元主体,强调利益的协调与均衡,是一种与产业链相适应的制度安排。以往我国体育事业的发展主要依靠政府单向度治理体系,存在行政管理失范、效率低、治理成本高的问题,无法实现体育资源配置的最优化和公共利益的最大化。体育产业链自身所具有的组织结构特征使得体育产业链上企业间的关系模式缺乏严格的组织约束和保障,机会主义风险大,链上成员的信息不对称、产业链的动态变化属性等均会使产业链上的企业产生利益冲突。加上微观企业具有限理性,往往以自身经济利益最大化为目标,单靠产业链上企业的自觉行为也不能构筑现代化产业链运行体系。体育产业链现代化的实现是复杂的系统性工程,需要多主体的参与协同治理。针对产业链现代化的实现路径,中央财经委员会第五次会议也曾提出“要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势,以企业和企业家为主体,以政策协同为保障,坚持政府引导和市场机制相结合”[1]。

综合体育产业链与治理的理论内涵,笔者认为,体育产业链治理是由体育产业链内外各类企业、社会组织及政府等主体基于体育产业链现代化战略导向,通过正式或非正式制度与规范对主体间关系、活动进行持续协调的过程及由此形成的制度安排。无论从微观方面着力于克服链上企业的有限理性、抑制机会主义、协调产业链成员间的目标冲突,构筑体育产业链竞争力,还是从宏观角度上力图实现体育产业链现代化的总体目标,都需要有效的体育产业链治理。提升体育产业链治理能力不仅是体育产业链现代化的重要内容,也是实现体育产业链现代化的基础抓手。因此,在产业链现代化背景下,梳理体育产业链治理要素,构建健全的产业链治理体系,选择适配性的治理结构与运行机制是首要研究的课题。

2. 体育产业链治理的理论要素

2.1 体育产业链治理主体

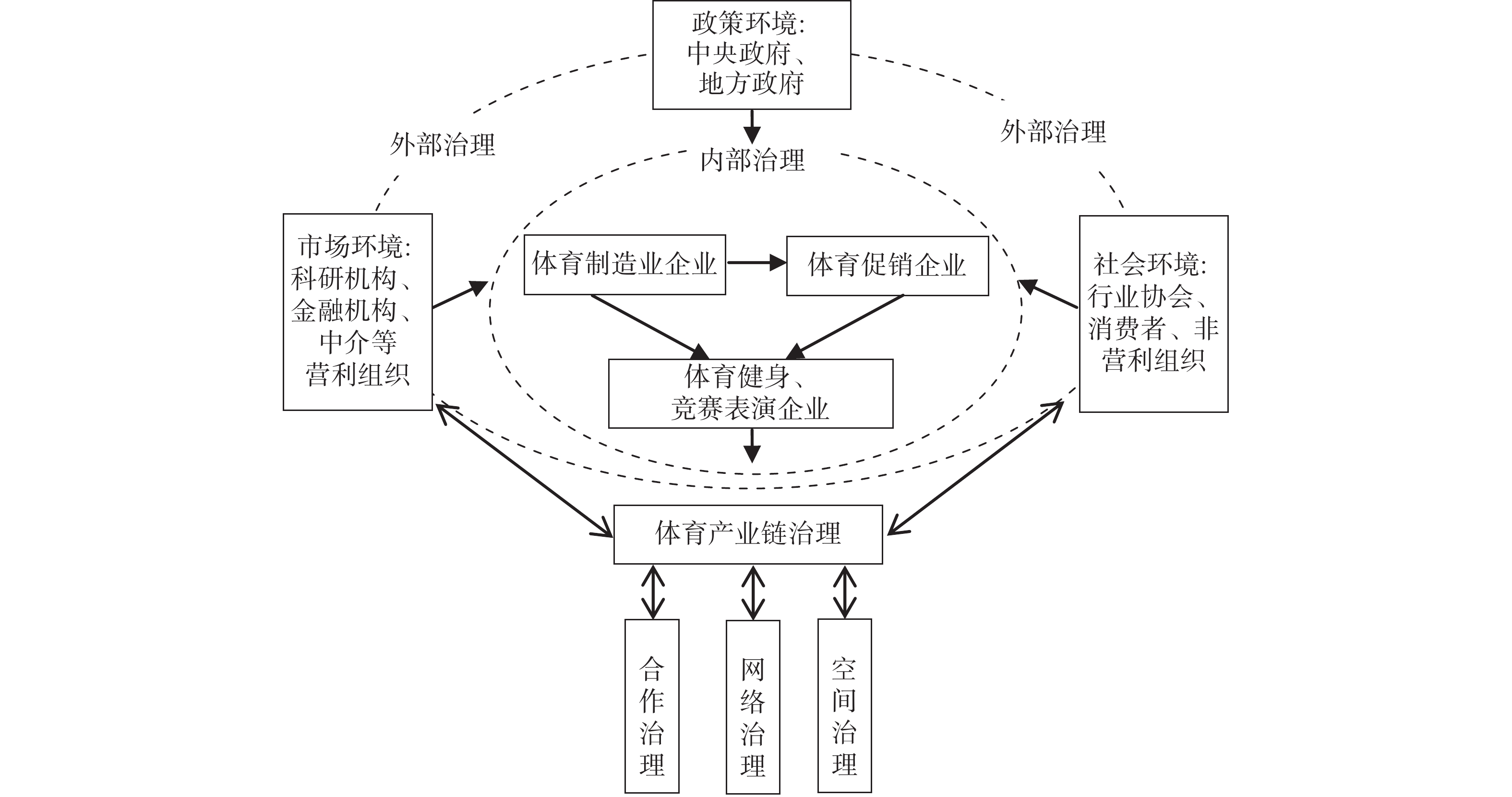

治理主体是产业链利益相关者中直接决定产业链发展走向,主导产业链治理结构和治理机制,并最终分享产业链绩效的组织机构或个人[12]。体育产业链是由企业、政府、社会组织、高校、科研院所、消费者等相关利益主体形成的共生系统。系统中各治理主体占有不同的资源和优势,能相互制衡,保证治理行为的有效性,保障体育产业链的稳定性和可持续发展。根据治理主体与产业链的构成关系,可将体育产业链的治理主体系统区分为体育产业链上的内部治理以及链外的外部治理(图1)。内部治理主要是核心企业对产业链关系的纵向或横向治理。产业链内核心企业通过战略联盟、产业集聚、一体化战略等,整合、优化产业链内部的治理机制和环节,提高产业链自身优势,促进运行效率提升。外部治理主要通过产业链外的政府政策机制、市场机制和社会机制等对体育产业链系统施加外部压力和影响,促使系统稳定和健康发展。体育产业链治理的核心是在体育产业链内外部建立良性的资源分配及利益协调机制。内部治理的“无形之手”和外部治理的“有形之手”共同构成有序发展的治理组织,各主体治理主体能发挥各自优势,弥补单一主体治理的不足,形成体育产业链强大的控制能力与治理能力。体育产业链组织通过对产业链主体间的合作治理、企业间的网络治理以及产业聚集的空间治理[13],综合打造现代化体育产业体系,最大化地释放体育产业的发展潜力,提高我国体育产业的国际竞争力、影响力与话语权。

2.2 体育产业链治理结构

治理结构是为解决主要资产专用性所引起的交易偏离合作问题而建立,旨在协调交易各方并促进其合作的各种经济组织形态[12]。体育产业链的治理结构有2个层面的含义[14]:一是产业链治理参与的主体选择;二是主体之间组织形式的选择,即是双边结构还是多边结构,是层级结构还是市场结构,或是其他混合结构。体育产业链治理结构包括政府主导型治理结构、市场主导型治理结构、企业主导型治理结构、多元主体治理结构等不同形式[15]。不同的产业链治理结构有不同的结构属性和资源能力优势,也适用于不同的产业发展阶段,产业链主导者应根据自身的诉求,在综合考虑与合作企业之间的交易特征以及其他相关主体的利益需求基础上,选择适切的治理结构。过去我国特有的经济体制背景以及社会发展主要矛盾的历史需求使“体育举国体制”长期居于主导地位,国家体育管理机构负责各个方面的体育治理。但随着社会主要矛盾的转变,新发展理念和发展格局的形成以及民众体育消费需求的多元化、个性化发展,政府主导的单一主体治理模式已不能适应体育产业快速发展的需要,应建立政府引导监督,市场主导,企业主体、社会广泛参与的多元主体治理结构。

多元主体治理结构由政府、企业、社会组织、高校、科研院所、消费者等多元主体参与,是较为理想的治理结构,其治理主体之间是一种合作互利的伙伴关系、协作补充而非竞争对立关系,相互信赖,平等协商,采取合作策略。在该治理结构下可以具体项目为载体,签约成立由企业代表、政府部门、协会组织、相关产业代表、科研精英、金融机构等多元主体共同组成的体育产业治理委员会,共同参与讨论、沟通和决策。我国目前政府主导模式也能牵头组建临时性体育产业链治理委员会或由政府委托专业协会处理治理事宜,根据治理目标的不同,负责和推动的核心行动者也可灵活设定。体育产业链治理委员主要发挥组织协调功能,在治理初期积极搭建多元主体的合作交流、对话协商、谈判调解平台;在治理过程中广泛听取、反馈多元主体意见,发挥能动性,灵活应对治理过程中出现的问题,监督治理进程。通过治理委员会的协调功能,可使市场机制、政策机制和社会机制有机结合,共同作用于体育产业链,有效均衡主体之间利益,提高体育产业链系统的安全稳定性。

2.3 体育产业链治理机制

体育产业链治理机制是系列宏观行为规范和微观运作规则的综合。治理机制可消除产业链上成员偏离整体最优策略的动机,协调、维护成员持续合作,提高治理绩效水平。治理机制不佳可能会造成产业链运行效率低下,甚至导致产业链治理无法实施[16]。产业链由产业的分工、组织协调和空间分布3个基本维度构成,产业链上的企业与其他相关利益主体既嵌入于由分工协作、市场交易形成的经济网络中,也嵌入于由关系、规则和制度等构成的社会网络中,体育产业链治理实际上既蕴含经济网络治理也包括社会网络治理[17]。社会网络治理的目的是促进治理主体间的互动程度和社会化关系,增强合作与协商,增加产业链柔性。经济网络治理的目的是协调和保障各治理主体的利益。2种治理机制相互制约,互为增强,交叉融合,并组成激励、约束与协调机制,进一步调节产业链治理行为(图2)。

在体育产业链经济网络治理中,产业链主体通常以市场、契约、权威作为主要治理行为。市场治理是利用包括价格体系在内的市场治理的作用,通过彼此谈判、合作或市场衍生的交易价格实现主体之间的利益分配。契约治理是通过事前制定的各项指标来确定节点企业各自的权利和义务,确保主体间按照契约承担责任并分享收益。契约是最具代表性的利益分配机制,分为正式契约和非正式契约:法制系统颁布的法律、法规,政府出台的政策、条例、意见,企业间正式签订的合同等是正式契约;非正式契约包括道德、信任和行业规范等。权威治理包括龙头企业治理、行业协会治理和政府治理。政府治理是一种基于正式制度安排的权威治理,龙头企业主导的治理属于非正式组织的权威治理。行业协会具有自愿性、同行性、合法性和自律性等特征,同时具备正式约束和非正式约束的特点。

体育产业链社会网络治理包括声誉治理、信任治理、文化治理等。声誉治理主要依靠企业在生产经营活动中获得的社会信誉和声望形成品牌效应,并由此产生承诺功能,为链上主体之间提供良好的合作期望。信任可细分为信息共享、人际信任和制度信任[18]。健全的信息共享机制可促进知识资源的分享,避免产业链节点企业间彼此孤立成为信息孤岛。人际信任是产业链上企业通过人际互动建立的对其交往企业的言辞承诺或口头陈述可靠性的概括化期望。建立人际信任可增强产业向心力和凝聚力,提高生产效率、降低运营和管理成本。制度信任来自产业链上企业及相关主体普遍肯定和认可的系列制度和规则。只有在制度约束下,各节点企业、相关利益主体才能够确保自身的生产安全或经济利益,信赖交往对象或合作对象、行为及程序。文化治理建立在产业链内企业间、相关利益主体间长期频繁互动基础上,产业链内形成共同的价值取向、创新文化、合作信任文化等,会作为多元主体间关系的黏合剂发挥重要作用。

3. 我国体育产业链治理的实践困境

在产业链现代化背景下,构建体育产业链内部治理与外部治理体系,使二者相互协同,形成有利于体育产业链发展的顶层设计、支持环境和稳定高效的运行机制,以满足企业、政府、消费者等多元主体的利益诉求,产生经济和社会发展的综合效应,是体育产业链治理的目标。通过分析现状发现,我国体育产业链在治理理念、治理结构与运行机制等方面面临诸多问题,阻碍体育产业链治理能力提升和体育产业高质量发展及其现代化进程。

3.1 治理理念:治理文化根基浮浅,体育产业链建设意识缺乏

制度经济学认为,理念或价值观决定、引领行动方向。治理范式构建于西方学者的理想语境,以民主、协作、妥协精神为前提,而我国长期以来社会治理功能主要由政府单一主体承担,诸如公民精神、公共意识、社会组织提供公共服务等公民文化尚未形成,民众对社会组织的认同度低。西方体育具有业余性,其体育产业的形成是一种“自下而上”的自组织过程,我国现代体育的发展路径与西方国家不同,是在赶超型发展模式下,基于政府主导逻辑推动形成的,并不具备社会内生的条件[19]。体育产业领域对社会治理理念的接纳和实施需要一个循序渐进的过程,各治理参与主体只有内心达到对规则制定、自主性合规和主动性问责的真正认同,治理思维的普及与“治理一般”的有效性才能实现。

此外,改革开放后我国体育发展虽经历了从计划经济到市场经济的过渡,体育事业也处于市场化改革的推进期,但公众对体育的公益性和经营性属性认识仍然不足,“花钱买健康”的体育观念还未形成,体育产业化发展一直处于起步阶段。同时,全球产业分工从产业间、产业内转向产品内和工序环节,产业内涵和边界融合,技术范式快速高频率变化等发展趋势使产业链的重要性更加突出[2]。我国体育产业发展起步较晚、基础弱、规模小[20],产业链上组织成员在竞争与合作过程中并未形成基于体育产业链治理的共同价值观念、行为规范和期望系统,屈指可数的体育大型企业虽然在资源、市场、技术等要素上具备了整合产业链的可能,但基本依靠企业自身治理,缺乏产业链建设意识。从总体上讲,目前我国体育产业治理的文化根基与体育产业链的建设思维都还未形成,落后于全球化的体育产业发展形势。

3.2 外部治理:政策工具粗放,社会组织力量薄弱,政社责权不清

(1)政策工具的粗放式治理导致效果折损。在《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)等高层次、高密度体育产业政策驱动下,我国体育产业发展呈现良好势态,但政策治理呈粗放化:①政策工具的层次、内容结构失衡,可操作性、融合度低。目前政府出台的政策多集中于宏观环境政策引导层面,具体方案设计不足,缺乏融合其他行政部门、其他产业领域的融合性政策,难以形成协调与联动。如:缺乏关于体育无形资产的价值评估制度构建、体育产业发展的支持性金融政策等;在关键的“卡脖子”领域,政府的协调和介入力度不够,我国体育制造业在关键技术和零部件上主要依靠进口。另外,体育市场规制性政策滞后,消费者面临脆性约束。中国消费者协会发布的《2019年全国消协组织受理投诉情况分析》显示,健身服务的投诉率位居前列,多存在虚假宣传与承诺、捆绑销售、圈钱跑路、违规合同等不良市场交易行为。体育市场规制性法律法规与监管缺位严重损害体育消费者信心与偏好[21]。②政策设计与执行存在“脱耦”现象。一些政策在实施过程中还存在落实认知不足、落实不均衡、政策执行体系不健全、激励机制不完善等问题[22-23]。如体育产业发展的土地供应、税收补贴、能源费用等相关的政策并没有得到实际推进。

(2)社会组织发展落后,社会治理力量薄弱。目前,我国体育行业协会、产业联盟等各类中间组织力量薄弱,具有一定规模的规范性体育社会组织稀少,还难以成为社会治理的有力承担者。在促进体育社会组织发展的力度上,国家中观制度要素供给也并不匹配,出台的体育社会组织相关法规和配套政策多侧重于政府对社会组织进行监管的低权威的法规、意见或办法,体育社会组织独立法人地位、自治性质,权利责任等关键问题尚未得到稳固的制度保障和清晰的法律鉴定,加上行业协会公益性和私益性的双重属性和自律机制的缺乏,成员志愿服务精神、专业技能缺失等问题,其公正性与公信力不足[24]。同时,社会组织生存和发展严重缺乏资源支持,处于“低层次”“依附式”状态,与政府间的责权边界不清,“强政府、弱社会”的治理模式挤压社会治理,干扰市场机制对资源的合理配置。如体育赛事资源的审批与管理权长期集中于国家体育总局,行政审批繁琐以及联赛资源的半市场、半行政化管理会导致运营效率低下,阻碍体育赛事产业的发展[23]。

3.3 内部治理:产业链企业结构失衡,整合动力、协同效益不足

内部治理是体育产业链治理的核心部分,但我国体育产业链内部治理体系还未形成,链上企业结构失衡。

(1)产业链上缺乏核心、龙头企业,造成整合动力不足。产业链整合的主要发起者通常是链上的核心、龙头企业,此类企业数量越多、规模越大,整合能力就越强。龙头企业具有需求拉动机制,反映消费者对完整产品与服务的需求,并从整体上决定着产业链的规模;核心企业是产业链技术含量最高、附加值最大的关键环节,它决定着产业链的技术水平与竞争优势[25]。目前,我国体育产业链上核心、龙头企业数量偏少。我国体育制造业中已经有安踏、李宁等具有一定国际影响力的企业,但与耐克、阿迪达斯两家行业巨头还存在较大差距[20]。由于现有较大规模企业缺乏行业标准和共享技术资源、品牌市场等要素,在产业链治理中不能有效组织和协调各节点企业间的关系,节点企业不能实现专业化、模块化分工,不能与上下游企业有效合作实现共赢。尽管个别大型企业在资源、市场、技术等要素上具备了一定的实力,但缺乏产业链全局建设意识,协调要素缺失[18]。

(2)企业异质性欠缺,协同效应不足。主要表现为我国体育产业链上与核心企业的关联企业偏少、偏弱且关联度不够。安踏体育、申洲国际、李宁、滔搏是我国体育企业的领军品牌,但是业态发展单一,均是鞋类、服装相关公司。具有附加值高的产业链上游如竞赛表演业、健身服务行业,以及衍生产业如中介服务、场馆服务等业态比例很小,缺乏具有强竞争力的核心、龙头企业,企业品牌影响力和需求满足能力弱。占据较大比例的中小企业也主要依赖传统要素投入,创新能力弱,市场定位不准,同质化严重,不具备“小、精、尖”的生态位优势,无法与大型企业形成优势互补的发展格局。

3.4 运行保障:体育产业链治理机制尚未建立健全

产业链治理结构选择不是产业链治理的终点,在选择治理结构后需要设计恰当的治理机制,激励产业链上成员联合行动的积极性,优化合作行为。我国体育产业链的正式和非正式治理机制都尚不健全,运行亦不通畅。我国现行的体育法律、法规、相关政策条例等正式制度机制过于泛化,难以切实保障市场主体、体育社会组织和公民个体的体育权利[26]。在传统的自上而下式的体育治理模式中,强政府、弱社会,治理主体间缺乏平等合作关系,多元主体间割裂,实质性的参与程度低,社会组织及公众缺少话语权,与行政部门的沟通与互动性差。企业与高校、技术部门、科研机构间的交流平台少,产业信息共享性差,存在信息孤岛现象。体育知名品牌少,大型企业品牌的国际影响力不足,体育企业之间的互补性、依赖性小,未形成良好的信誉机制和价格机制,尤其是在中小型企业间恶性竞争普遍,粗制滥造、假冒仿制等不良行为屡见不鲜。体育产业链内企业间、相关利益主体间的合作信任文化、创新文化还未形成,信任基础薄弱,关系机制主要局限于相近的产业集群内部、区域内政府之间,表现出很强的“圈子”特征。总之,我国体育产业链治理缺乏激励、约束和协调机制保障。

4. 我国体育产业链治理的优化路径

4.1 理念形塑:加强治理文化宣传,强化全产业链思维

社会治理范式的接纳和实施需要一个过程,需要逐步加强价值认知,培育多元治理的社会文化环境和生长土壤。体育产业链治理也要在国家治理现代化的基础框架下实施,加强媒介传播,催发公共精神,培养社会公益成长土壤,引导公众积极关注、参与、反馈,从精神和行动上给予体育社会组织更多的支持,强化社会公众对社会组织作为事关自身体育消费权益实现的重要性的认识。针对体育产业发展,需强化全产业链建设思维,围绕体育产业链企业链、供需链、空间链与价值链科学布局。优化企业生态,大力培育核心企业,引导核心、龙头企业参与产业链治理,支持鼓励中小企业向“专、精、特、新”方向发展;加强制度供给,释放市场活力,提升公共服务,优化产品与服务结构,促进供需耦合;可采用“飞地经济”模式,打破行政壁垒,加强地区合作,优化产业链的空间分布和梯度;通过数字经济、区块链技术等促进产业融合和产业链延伸。通过强链、补链、拓链,推动体育产业链关联企业之间,企业与政府、社会组织等其他主体之间形成共生、互生、再生的整体关系,为产业链发展提供深耕细作的沃土。

4.2 外部重构:提高政策治理效能,壮大社会治理主体力量

优化政策工具,提高政策治理效能是产业链外部治理优化的重点。首先,政策制定应结合体育产业发展进程,以实际问题为导向,重视政策制定前期的调查,避免政府单一主体意志,加强企业、社会组织、公众、高校科研机构、媒体等多元主体的参与,共同协商,详细论证,形成内容结构均衡、利益价值取向多元、部门和产业融合度高、可操作性强的政策体系[27]。其次,应提高体育产业政策的“阶位”,增加具有法律效力的体育产业政策工具,实现政府依法治理与市场自治的有机衔接。加大体育市场监管力度,建议地方出台或完善体育市场管理的法规,完善定价机制、市场准入机制、监督机制,对于违规运营、侵害消费者权益的企业给予严厉处罚。同时,在政策实施中应细化政策责任分工,明确责任主体,建立政策执行的评估、推进与回馈和调控机制,提高力度和执行效果[23, 28]。此外,针对“卡脖子”的创新环节,政府应发挥制度优势,组织引导并赋予相关组织一定的职能,从宏观层面统筹协调和整合资源,加强企业和科研院所之间的合作,引导产业链上下游之间、产学研用之间形成联动,共同开展技术攻关。鼓励主导企业其通过纵向合并等方式,联合国内外高校、科研院所,集中资源和要素投放在知识技术密集的基础领域和关键环节[4]。

行业协会、产业联盟等中间组织和机构是联系政府、企业和市场间的桥梁,是各方主体交流对话的平台,在产业链的协调和稳健、产业体系构建过程发挥着显著作用。我国体育产业发展应注重体育产业协会治理功能再造,弥补社会治理功能弱势问题。①应通过立法,确立、保障体育社会组织在体育治理中的合法地位,加快行业协会法规立法进程。贯彻落实《民法典》,保护民事主体的合法权益,划清、明确政府与社会组织的责权边界。建议补充《体育法》中有关体育治理的内容,以契约规范行政部门与社会组织的分工与合作。②激励社会组织体育治理参与,引导社会组织进行内部自我强化。鼓励有条件的行业协会、产业技术联盟利用当前市场化、社会化发展契机,汲取更多资源,摆脱外部干预,实现自给自足,通过媒体宣传、公众呼吁或集体行动等手段积极展现体育社会组织的社会性、公益性和自治性特征,展示体育组织的体育治理能力,树立良好的形象,以获得治理环境下各类主体的认同,提高知名度和公信力[24]。

4.3 内部调整:引导企业异质性发展,构建体育产业链企业共生生态

体育产业链是企业共生系统,由处于不同生态位、不同规模、不同类型的企业组成。促进体育产业链现代化,要形成企业生态化发展系统,使企业链结构合理,进而引导供需平衡,不断提升产业链创新能力。①重点发展体育健身休闲业与竞赛表演业,优化产业结构。强化产业链渗透与商业模式创新,持续完善竞赛、培训、经纪、中介、媒体、场馆等服务业态,挖掘体育明星、体育社交、体育App等领域的新商业模式潜力[29-30]。②大力扶持核心企业和龙头企业发展,打造创新驱动型产业链和需求拉动式产业链[25]。企业选择通过产业链的纵向延伸实现多元化、规模化发展时,要谨慎选择具有互补性的、有价值的投资和兼并,规避主业不聚焦、大而全、铺摊子的低水平重复,以免造成收购后的财务风险。③培育“专、精、特、新”的中小体育企业。在全球化背景下,产业链组织模块化成为趋势,企业形成不可替代的核心竞争优势至关重要。中小企业经营灵活,具有跳跃式、颠覆式的创新精神,应树立支持企业专业化发展的价值导向,培育一批具有突出竞争优势的“专、精、特、新”企业。同时,以专业化分工、服务外包、订单生产等方式建立中、小、微企业与大型企业、龙头企业的合作关系,形成企业价值网络式结构[4]。④广泛学习工匠精神,提升服务精神,培育体育产业链中的“隐形冠军”。我国体育企业应学习借鉴日本的精益求精、刻苦工作、用户为上的工匠精神,打造一批专注于细分市场、技术或服务出色、市场占有率高的“单项冠军”,不断满足体育消费者多元化、个性化的消费需求。

4.4 机制建设:完善正式治理机制,培育非正式机制文化土壤

正式治理机制与非正式治理机制相互补充、融合,才能保障其治理效能发挥。在产业链现代化背景下,体育产业链治理机需进一步建立健全。①应进一步完善刚性的体育产业法律、法规,细化政策条例、意见等权威工具,补充落实环节的处罚措施,为体育产业链发展提供法律与政策保障。②要通过多元主体参与的体育产业链治理结构及其功能发挥逐步形成非正式机制运行中的良性文化、规范和习俗:制定相关政策,引导、激励社会组织、公众积极参与体育产业治理,提高其参与意识,通过协商对话、斡旋等途径调适多元主体之间的权力结构与关系并形成制度化的惯例[26];严格执行体育市场准入制度,强化体育产业链主体间的合作共赢思想、规则意识,培育契约精神,充分挖掘和整合以信任、互惠为核心的内生性“关系”文化资源,大力宣传,塑造企业标杆与品牌;建立市场治理的数字化负面清单管理制度,排除违法失信的体育企业,维护公平健康的市场竞争氛围;完善信息分享机制,通过数字化、区块链技术扩大网络信息沟通渠道;建立产学研合作的专门资金管理体系,促进企业与高校、科研院所之间的交流。

5. 结束语

体育产业链现代化是体育产业实现高质量发展并成为国民经济支柱性产业的必经之路。当前我国体育产业链形态尚处于雏形阶段,体育产业链治理体系构建与治理能力提升对体育产业基础能力打造和运行模式优化具有关键作用。因此,要以构建政府、企业、市场等多元主体参与的多元治理结构与治理体系为起点,逐步建立健全治理机制,进而实现我国体育产业治理体系由政府主导向政府监督引导、市场主导、企业与企业家主体的良性过渡。当前,我国体育产业推行产业链现代化,仍需政府在监督、引导、牵头层面发挥重要作用,但要处理好政府与市场的关系,防止政府“错位”或“越位”,避免对市场秩序的过度干扰。在推行体育产业链现代化进程中,可通过壮大社会组织力量、扶持体育产业链企业“链主”、培育“专、精、特、新”中小企业等治理行为,达成均衡治理结构、优化体育经济网络治理机制的目的,然而,更关键和富有挑战性的目标是根植与形塑中国文化背景下体育产业链社会网络治理文化。

马培艳:设计论文框架,撰写、修改论文;张瑞林:提出论文主题,设计论文框架,修改论文;陈圆:收集研究资料。 -

[1] 新华社. 习近平: 推动形成优势互补高质量发展区域经济布局[EB/OL]. [2021-06-09]. https://www.ccps.gov.cn/xxsxk/zyls/201912/t20191215_136835.shtml [2] 刘志彪.产业链现代化的产业经济学分析[J]. 经济学家,2019(12):5-13 [3] 刘志彪,凌永辉.论新发展格局下重塑新的产业链[J]. 经济纵横,2021(5):40-47 [4] 盛朝迅.推进我国产业链现代化的思路与方略[J]. 改革,2019(10):45-56 [5] 郁义鸿.产业链类型与产业链效率基准[J]. 中国工业经济,2005(11):35-42 doi: 10.3969/j.issn.1006-480X.2005.11.005 [6] 方宝璋.体育产业链特征研究[J]. 高等财经教育研究,2012,15(3):85-89 [7] 人民网.“四经普”体育产业统计数据情况公布 体育产业发展前景广阔[EB/OL]. [2020-01-20]. https://www.sohu.com/a/368074321_114731 [8] 江小涓. 体育产业的经济学分析: 国际经验及中国案例[M]. 北京: 中信出版社, 2018: 580-586 [9] 庄晋财,卢文秀,华贤宇.产业链空间分置与特色小镇产业培育[J]. 学习与实践,2018(8):36-43 [10] 杜龙政,汪延明,李石.产业链治理架构及其基本模式研究[J]. 中国工业经济,2010(3):108-117 [11] 张利庠,张喜才.现代农业产业链治理:主体与功能[J]. 农业经济与管理,2010(1):81-86 [12] 伍先福,杨永德.产业链治理的核心论题[J]. 科技进步与对策,2016,33(18):72-76 doi: 10.6049/kjjbydc.2016050641 [13] 杨锐. 产业链竞争力理论研究: 基于产业链治理的视角[D]. 上海: 复旦大学, 2012: 13-18 [14] 李维安,李勇建,石丹.供应链治理理论研究:概念、内涵与规范性分析框架[J]. 南开管理评论,2016,19(1):4-15,42 doi: 10.3969/j.issn.1008-3448.2016.01.002 [15] 李燕领,王家宏.基于产业链的我国体育产业整合模式及策略研究[J]. 武汉体育学院学报,2016,50(9):27-33,39 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2016.09.005 [16] DE LANGEN P. Governance in seaport clusters[J]. Maritime Economics & Logistics,2004,6(2):141-156

[17] 许林峰,严北战.基于经济网络与社会网络的集群式产业链治理机制[J]. 经济问题探索,2011(7):169-172 doi: 10.3969/j.issn.1006-2912.2011.07.033 [18] 彭中文,黄玉妃,李海海.技术主导型产业链纵向关系治理模式研究[J]. 科技进步与对策,2014,31(13):29-33 doi: 10.6049/kjjbydc.2014030164 [19] 任海.中国体育治理逻辑的转型与创新[J]. 体育科学,2020,40(7):3-13 [20] 黄海燕.推动体育产业成为国民经济支柱性产业的战略思考[J]. 体育科学,2020,40(12):3-16 [21] 刘蔚宇,黄海燕.新时代我国体育市场监管体系构建的质性研究[J]. 体育科学,2021,41(9):15-23 [22] 郭晗,任保平.新时代我国体育产业的高质量发展:逻辑生成与路径选择[J]. 西安体育学院学报,2020,37(3):291-297 [23] 王家宏,蔡朋龙,刘广飞.我国体育产业政策实施执行的分析研究[J]. 武汉体育学院学报,2019,53(9):5-14 doi: 10.3969/j.issn.1000-520X.2019.09.001 [24] 韩慧,郑家鲲.新中国成立70周年我国体育社会组织发展:历程回顾、现实审思与未来走向[J]. 体育科学,2019,39(5):3-12 [25] 吴金明,钟键能,黄进良.“龙头企业”、“产业七寸”与产业链培育[J]. 中国工业经济,2007(1):53-60 [26] 张琴,易剑东,董红刚.动力·运行·约束:体育治理机制探析[J]. 上海体育学院学报,2017,41(5):36-41 [27] 陈晓峰.国家治理视域下我国体育产业政策的现实审视与发展策略[J]. 上海体育学院学报,2016,40(6):16-23 [28] 姜同仁.新常态下中国体育产业政策调整研究[J]. 体育科学,2016,36(4):33-41 [29] 李荣日,刘宁宁.理论框架与逻辑通路:我国体育产业高质量发展研究[J]. 天津体育学院学报,2020,35(6):651-657 [30] 寇明宇,沈克印.有效市场与有为政府:体育产业发展的协同机制与实现路径[J]. 西安体育学院学报,2021,38(1):63-69 -

期刊类型引用(33)

1. 鲁志琴,戴俊,何姿颖. 数字经济助推中国体育产业链现代化的作用机制、赋能效应及实现路径. 山东体育学院学报. 2025(01): 62-70 .  百度学术

百度学术

2. 蔡朋龙,王海霞,杨献南. 现代体育产业体系构建:国际经验与中国路径. 天津体育学院学报. 2025(01): 17-27 .  百度学术

百度学术

3. 王萌,黄竹胜,王燚. 加快建设体育强国背景下的体育政策:是何、为何、如何. 体育研究与教育. 2025(02): 40-44 .  百度学术

百度学术

4. 李刚,张灏纬. 全产业链视角下乡村体育赛事与旅游融合发展的理论框架、多维效应与提升路径. 经济与管理评论. 2025(03): 118-131 .  百度学术

百度学术

5. 邵桂华. 基于“全产业链”的体育产业链迭代升级:理论诠释、形成机制与实现策略. 山东体育学院学报. 2024(01): 1-7+22 .  百度学术

百度学术

6. 温悦,杨苓,黄志强. 韧性视角下我国体育产业链治理数字化转型研究. 辽宁体育科技. 2024(01): 22-27+68 .  百度学术

百度学术

7. 汪燕. 中国式现代化进程中体育产业数字治理体系的建构要素、特征及路径. 体育科技文献通报. 2024(02): 137-140+144 .  百度学术

百度学术

8. 刘佳,安珂珂,赵青华,陆嘉欣. 中国旅游产业链发展格局演变及空间效应研究. 地理与地理信息科学. 2024(03): 122-134 .  百度学术

百度学术

9. 彭英华. 成都市体育产业发展现状及对策研究. 当代体育科技. 2024(13): 97-100 .  百度学术

百度学术

10. 沈克印,曹庆泽. 新质生产力提升体育产业链韧性的作用机制与推进路径. 体育与科学. 2024(04): 1-11+31 .  百度学术

百度学术

11. 胡若晨,朱菊芳. 我国露营产业可持续发展的阻滞困境与应对之策. 体育科学研究. 2024(04): 24-32 .  百度学术

百度学术

12. 来飞飞,何鎏,姚宗耀,王宇. 新质生产力推动体育产业高质量发展的新要素、新动能、新路径研究. 体育科技文献通报. 2024(10): 101-104 .  百度学术

百度学术

13. 蔡朋龙,李树旺. 构建现代体育产业体系:历史演进、理论逻辑与实践路径. 中国体育科技. 2024(09): 71-83 .  百度学术

百度学术

14. 叶伟. 体育强省建设背景下蚌埠市体育产业高质量发展实践路径. 赤峰学院学报(自然科学版). 2024(12): 58-62 .  百度学术

百度学术

15. 姜涛. 高质量发展背景下我国数字文化产业链现代化水平提升路径研究. 传媒经济与管理研究. 2024(02): 150-176 .  百度学术

百度学术

16. 邓水坚,江亮,刘兵,罗海平,谭丹华,向丹. 运动休闲特色小镇企业集群的产业链培育与增值研究. 文体用品与科技. 2023(08): 101-104 .  百度学术

百度学术

17. 吴思,张英杰,魏超. 动力电池回收利用产业链协同治理体系框架与路径探析. 中国科技资源导刊. 2023(03): 33-41 .  百度学术

百度学术

18. 王盈盈,邓万金. 数字赋能休闲体育产业高质量发展的路径走向. 体育科技文献通报. 2023(06): 187-193 .  百度学术

百度学术

19. 罗恒,钟丽萍. 元宇宙赋能体育产业探索. 体育文化导刊. 2023(07): 71-76 .  百度学术

百度学术

20. 蔡朋龙,汪毅. 新发展阶段中国现代体育产业体系构建研究. 天津体育学院学报. 2023(04): 412-419 .  百度学术

百度学术

21. 范尧,康博舒. 我国体育产业高质量发展要素配置的价值遵循、现实困境与实践指向. 北京体育大学学报. 2023(09): 35-43 .  百度学术

百度学术

22. 李荣日,毛愈钧,于迪扬. 本质·价值·路径·取向:数字经济赋能中国式体育产业现代化的逻辑铺展. 山东体育学院学报. 2023(06): 1-10 .  百度学术

百度学术

23. 刘冬磊,崔丽丽,孙晋海. 构建体育产业创新生态系统的理论设计与路径研究. 体育科学. 2023(09): 40-52 .  百度学术

百度学术

24. 邓水坚,江亮,向丹,刘兵,罗海平,谭丹华. 运动休闲特色小镇体育赛事产业链培育的实证研究——以郴州小埠高尔夫赛事为例. 文化创新比较研究. 2023(31): 114-119 .  百度学术

百度学术

25. 王欢芳,张博佳. 先进制造业产业链现代化水平测度及其空间网络效应. 福建江夏学院学报. 2023(06): 43-52 .  百度学术

百度学术

26. 郑霖豪,庄家炽,任羽卓. 人工智能赋能体育产业升级:理论逻辑与实践路径. 科技管理研究. 2023(24): 107-116 .  百度学术

百度学术

27. 刘洋,王宏江,郑和明,金秧. 博弈性与主动权:地方体育产业协会治理结构特征与优化路径. 西安体育学院学报. 2023(06): 719-727 .  百度学术

百度学术

28. 李帅帅,杨尚剑. 新发展阶段体育产业现代化的学理审视与实践图景. 体育科学. 2023(12): 18-32 .  百度学术

百度学术

29. 杨丽花,王德显. 后冬奥时代冰雪产业可持续发展的制度构建. 北京体育大学学报. 2022(05): 135-145 .  百度学术

百度学术

30. 李蓉,沈克印,张浩. 体育产业助推乡村振兴的价值意蕴、作用机制与推进路径. 体育教育学刊. 2022(04): 66-72 .  百度学术

百度学术

31. 罗恒,王家宏,钟丽萍,刘建武. 数字技术赋能健身服务业:内在机理、应用实例与推进路径. 体育文化导刊. 2022(09): 89-96 .  百度学术

百度学术

32. 翟斌,曹辉. 新发展阶段中国体育产业发展的现实审视与推进路径. 济宁学院学报. 2022(05): 69-74 .  百度学术

百度学术

33. 高光琪. 以重大赛事推动体育产业链升级的研究. 体育风尚. 2022(12): 62-64 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: