Autonomous Knowledge Construction in Sport DisciplineEmbodied Cognition-Based Examinations

-

摘要: 在体育学科日益重视具身认知研究的背景下,运用文献资料法与历史分析法,在匡正具身认知知识论谱系的基础上发现,该领域的研究者通过再定位认知的发生、形成与发展过程重新阐释了知识的要素,为“回到运动本身”的体育学科的自主知识建构提供重要的思想基础与资源。认为:体育学是以运动行为和技术为内核、最具整体性的认知科学,是以情景化的副语言、非命题化语言作为知识基本语汇的学科,也是最具素养导向特质的学科。根据金特纳认知科学六边形模型和古德曼具身知识的三要素构建体育学自主知识结构。据此结构逆向探讨体育学知识对认知科学的独特贡献:体育训练与竞赛为当代认知科学研究提供了最具特殊性的研究对象,体育教育为具身的德育与美育提供了更优的方法,体育特殊的知识类型为具身的知识论开辟了新的视域与方法论。Abstract: In the context of the increasing emphasis on embodied cognition in sport disciplin, both literature review and historical analysis are used to correct the genealogy of embodied cognition. It is found that researchers have reinterpreted the knowledge elements by reorienting the process of cognition occurrence, formation and development, providing an important ideological foundation and resource for the construction of autonomous knowledge in the sport discipline to "go back to sports itself". It is held that the discipline is the most holistic cognitive science with motor behavior and skill as its core, the discipline that uses contextualized para-language and non-statement language as the basic vocabulary of knowledge, and the discipline with the most literacy-oriented qualities. The autonomous knowledge structure in this discipline is constructed on the basis of Gentner's cognitive science hexagonal model and Goldman's three basic elements of embodied cognition. From this structure, it is argued, in turn, the unique contribution to cognitive science made by knowledge of sport discipline. That is, sport training and competition provide the most specific object of study for cognitive science research, physical education provides a better approach to embodied moral and aesthetic education, and the specific sport knowledge types add new perspectives and methods to the theory of embodied knowledge.

-

Keywords:

- embodiment /

- sport discipline /

- autonomous knowledge /

- cognitive science /

- motor behavior and skill /

- core literacy

-

2022年4月,习近平总书记在中国人民大学考察时强调:“加快构建中国特色哲学社会科学,归根结底是建构中国自主的知识体系。”[1]在这一话语背景下,建构体育学科自身的知识体系、凸显体育自身的学科特征与独立性问题更显迫切和必要。学科自主知识的构建是方法论[2]层面上的建构,关系到该学科的研究范式、论域、术语系统等的进一步建设。但从现实层面看,体育学自主知识的构建面临的最大问题在于迄今为止大部分学科都是以理论化知识、抽象概念知识为基础的,而体育在本质上属于身体运动的技艺,长期以来缺乏以上知识类型。因此,在体育学科化的过程中就不得不融入其他学科的理论知识、抽象知识,构成了一个以体育相关事项为研究对象或话题的、散碎的学科群,如此就使得体育学迟迟无法构建起自主性的知识。即使是教育部设置的第14个学科门类—交叉学科,也是多个具有自主知识的学科融合构成的“交叉”,而非交叉形成一个“学科”。

值得欣慰的是,具身认知的产生给体育学自主知识的构建带来了契机。任海[3]认为,对于具备多学科属性的体育科学而言,具身认知的切入使得内部整合成为可能。这是因为具身认知强调整体性,提供了“身体、心理、感觉、知识”不可分割的基本逻辑[4]。总体而言,在学界将具身认知引入学科基础的论证已基本达成共识,目前主要的问题在于:①对具身认知的完整谱系与范畴缺乏爬梳,在运用时仍存在不少谬误,需要匡正;②研究过于集中在体育教育领域,既没有全面地阐释具身认知对于体育知识的深刻影响,也没有借由具身认知挖掘出体育学的自主知识。对此,本文基于具身认知理论的阐释,着力探赜与解决这2个重要问题。

1. 具身认知思想谱系及对当代知识论的影响

1.1 具身认知的演进谱系

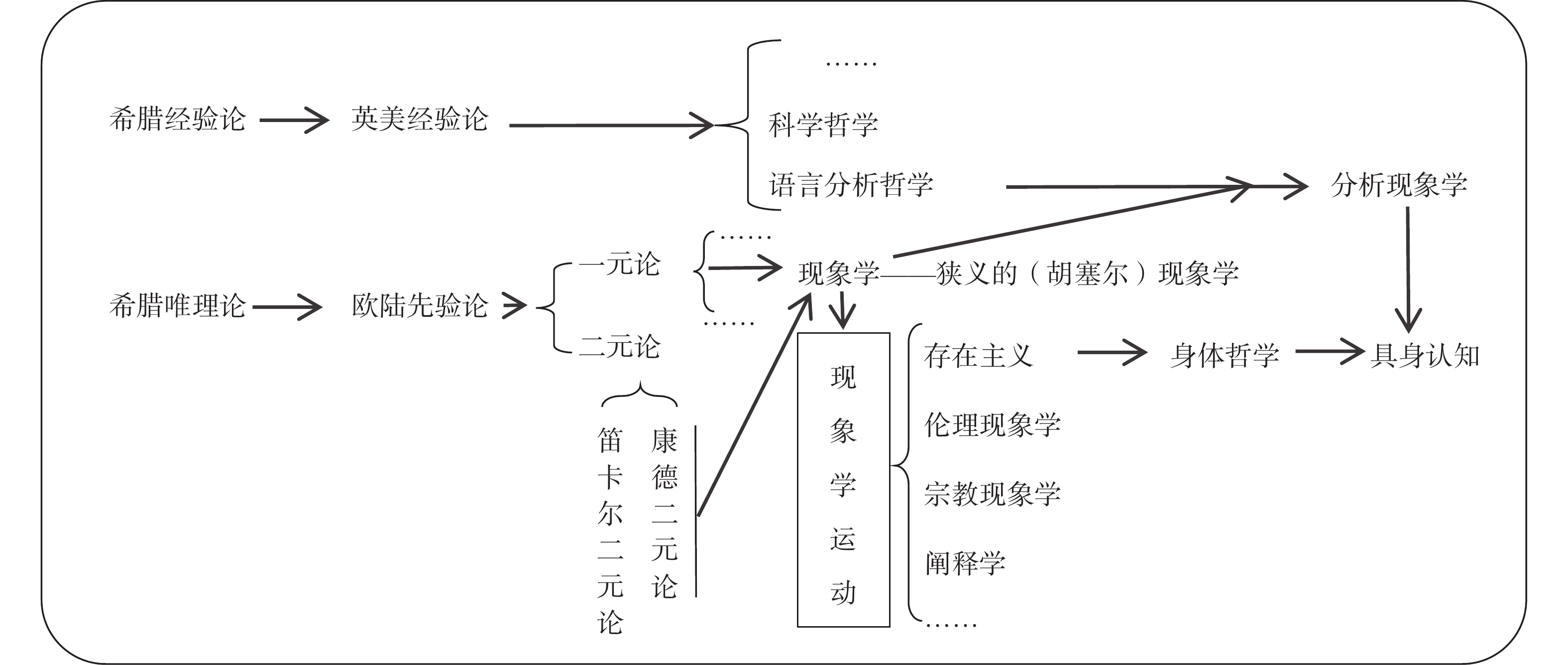

随着体育学科日益重视具身认知的研究,爬梳具身认知的源流非常必要。尤其在身体素养的奠基者和推广者怀特海德(Whitehead)的影响下,出现了类似将一元论、现象学和存在主义并列称为三大哲学流派的哲学谱系之谬误,导致大量体育教育相关哲学基础研究随之出现偏误。欲运用具身认知阐释体育的学科基础,就必须对其来源复杂的思想谱系进行详细梳理与准确定位。

具身认知的哲学源头是古希腊哲学的唯理论,为了解决休谟问题严重威胁形而上学的难题,经过康德、谢林、黑格尔等德国古典先验哲学的体系化推进,到18世纪晚期至19世纪中叶,欧洲大陆哲学形成了一元论与二元论两支哲学派系。康德现象与物自体的二元论在现象界糅合了先验统觉(先天综合判断)与经验世界的知识生成,悬置物自体,将知识论限定在现象界;借由此思路,胡塞尔重新从笛卡尔“cogito ergo sum”的命题出发,提出了悬置物自体从而回到事情本身的一元论纯粹意识现象学,但这种现象学始终面临着“运用外在工具(语言逻辑)还原越多则给予越多”的悖论;海德格尔、舍勒等胡塞尔的弟子和再传弟子们不满足于此,在胡塞尔的现象学核心理念和方法论基础上分别开启了存在主义、伦理现象学等现象学运动,其中尤以存在主义哲学最负盛名。在海德格尔的影响下,人与世界不可分割的时间性存在论最终在萨特和梅洛-庞蒂等法国哲学家的继续推进下落到了身体这一活态主体上,形成了“存在于—肉—之中”的身体哲学[5]。具身认知正是以现象学运动中的存在主义身体哲学为基础,融合了英美分析哲学的心灵哲学、科学哲学支脉以及心理学的部分原理而逐步构成与完善的,形成了我们当今熟知的范式,其哲学史谱系见图1。

从具身(verleiblichung)被黑格尔作为哲学术语正式使用,到被称作第二次认知革命的具身认知(embodied cognition)之产生,主要经过了4个发展阶段:第1阶段,具身哲学的宗教哲学和精神哲学发端;第2阶段,胡塞尔一元论具身现象学的奠基;第3阶段,作为现象学运动中一个分支的存在主义身体哲学;第4阶段,向多学科发展延伸的具身认知[6]。前3个阶段解决了身体决定精神形态、身体与环境及他者的情境交互决定了意识的内容等问题,发展到第4阶段的具身认知更加彻底地消解了哲学认识论中的二元论问题,因为这一阶段融合了符号学、人类学、认知神经科学等的范式与方法。从早期阿德尔曼(Adelmann)和扎伊翁茨(Zajonc)[7]身体表达与情绪认知双向互通的心理学实验,到莱考夫(Lakoff)和约翰逊(Johnson)[8]的具身隐喻学和文化解释学研究、索奈松(Sonesson)[9]的具身符号学,扎哈维(Zahavi)[10]的分析具身心灵哲学,到克莱斯顿(Claxton)[11]和麦克吉恩(Mcginn)[12]具身行为创造人的人类学研究,再到瓦雷拉(Varela)等[13]和加拉格尔(Gallagher)等[14]的具身神经现象学研究,从交叉学科的多个层面深刻揭示了一切人类的历史文化与精神现象乃至身体的一切物理运动本质上都是自我体验着的肉身与世界、自我体验着的肉身与肉身的隐喻—符号(metaphor of somatic-semiotic)相互作用的同一化结果,克服了前3个发展阶段无法完全阐释精神、意志、话语、历史文化记忆以及人的物理解剖知识与身体主体的同一性关系之疑难。

1.2 具身认知对当代知识论的改造

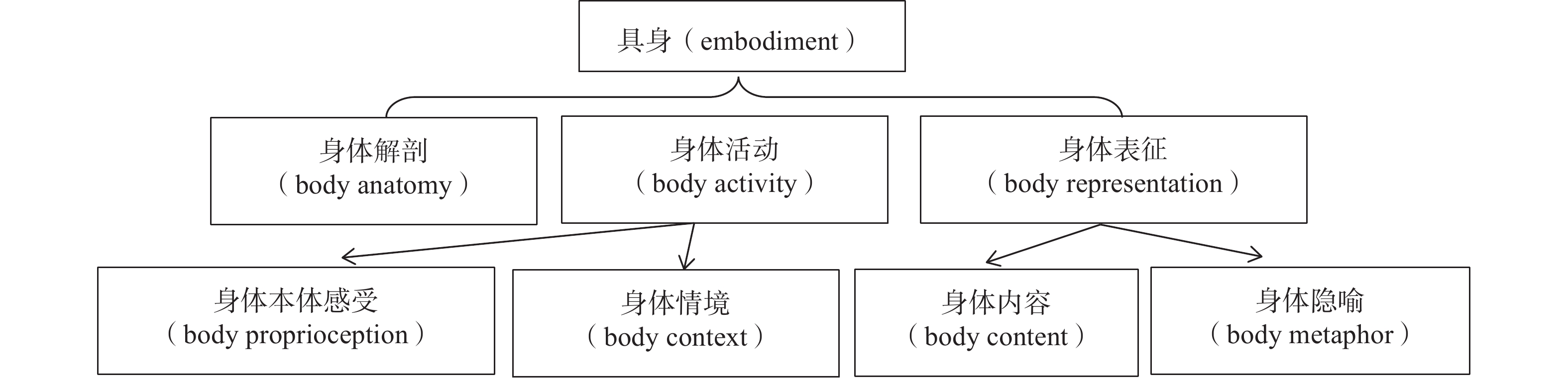

经历了4个阶段的演化与理论构建,看似外在于身体的实体(精神、意志、话语、文化等)终于能够朝向认识的本体(身体本身)而被理解了。至此,具身认知为人的认知发生与知识发生机制构建起一座一元化的理论“大厦”,把身体解剖(身体解剖学形态决定基本认知形式)、身体活动(身体本体感知决定认知边界、环境与身体主体相互塑造)、身体表征(概念隐喻反作用于身体实践、自我实现的价值内容作用于身体行为)均整合在同一的身体主体认知中(图2)。加拉格尔将其凝练总结为4E—现身(Embodied)、嵌入(Embeded)、拓延(Extended)和自发(Enacted)[15],这实质上已经通过再定位认知的发生、形成与发展过程,重新阐释了知识的要素。

![]() 图 2 具身认知范式下身体主体的构成内容注:基于Goldman等[16]的具身概念分类绘制。Figure 2. Components of the bodily subject under the embodied cognition paradigm

图 2 具身认知范式下身体主体的构成内容注:基于Goldman等[16]的具身概念分类绘制。Figure 2. Components of the bodily subject under the embodied cognition paradigm齐梅科(Ziemke)在《什么被称作具身认知?》[17]一文中梳理了知识与具身的关系,主要有以下几个方面:①身体的经验形式,即解剖学意义上的身体形态与身体的环境经验共同决定了知识的生产和显现形式,再抽象的知识也受到身体本体之限定;②知识是人与他所理解的历史结构性伴生(structural coupling)的结果,因此,知识是身体隐喻的层累(accumulation of body metahpor),即使自然科学也隐性地具备此特征(与福柯对于“医疗知识即身体话语权力”的洞察异曲同工);③身体与环境及他人交互的信念证成才是知识的现实形态;④知识的构成载体—脑与脑之外的身体是“有机化”(organismic)、“生态化”(ecological)的自组织整体。在此范式下,波兰尼的显明知识与缄默知识、赖尔的命题性知识与程序性知识、德勒兹的科学知识与叙事性知识的知识二分法本质上都只突出了知识的不同侧面,但知识发生的原点是统一于身体的,无法真正被割裂与拆分。知识构成的要素包括人的本体感受(proprioception)、确证(justified)、信念(doxa)、惯习(habiuts)、场域(field)[18],这为“回到运动本身”[19]的体育学科的自主知识建构提供了重要思想基础与资源。

1.3 具身认知对体育知识论的逻辑确证

在过去很长一段时间内,知识与技术都被认为是2种人类认知实践,因为知识在古典哲学中被定位为命题化的逻辑语言,即柏拉图所谓的被(命题语言)证成的真信念(justified true belief),而体育的核心—运动行为不具有命题性质,自然不被认为是一种知识。但在具身认知对知识论做出重要推进和改造之后,人的本体感受、确证、信念、惯习、场域成为知识的要素,加上默会知识、程序性知识范式的出现,体育成为知识乃至学科化知识成为可能。早在1964年,美国学者亨利(Henry)就在《身体教育:一门学科》[20]一文中讨论了体育作为学科(academic discipline)的知识形态,他认为体育是基于人的运动行为的整体化知识(integrated knowledge)和组织化身体知识(organized body knowledge)。迪桑托(D'Isanto)[21]认为,身体教育(physical education)和竞技教育(sport education)属于一种具有自我意识的具身化知识。霍普思克(Hopsicker)[22]、李维(Levy)[23]、帕维亚宁(Parviainen)[24]等也认为,体育知识属于程序化知识、缄默性知识。在国内研究界,周建东[25]反驳了早些年“体育是行为,而非知识”的论点,认为体育的具身化过程就是体育知识的形成过程。高强[26]通过概念史考察提出“技艺”在人类知识中的核心和源始地位,“体育技艺”与这种知识论有着承袭关系。程志理则更加明确地提出了“运动行为志”的体育研究范式和“事实—切实—真实”的研究理路[4]。

根据近些年国内外的研究成果,体育作为一种知识的观念逐渐被确立,且具身性的知识维度也被学者们阐发出来,体育知识独特的逻辑起点正是运动行为和身体技术本体。因此,如果说知识的原意是被(命题)证成的真信念,体育知识则属于被运动行为经验证成的真信念,运动行为的实践信念之确证成为知识的问题中心。但体育知识目前仍然面临2个重要疑难:体育学科所具有的特定知识是什么?体育学知识内部面临的具身化教育训练知识与后来交叉融入的离身的人文社会学、人体科学知识的分裂如何解决?在具身认知的推进下,继续深化体育知识内涵和维度的挖掘能够在很大程度上解决以上疑难。

2. 具身认知对体育学知识论范式转捩的推动

无论是体育在资本主义早期作为一种休闲活动或教育方法,还是开始学科化建构的初期,身体运动行为的教、学、赛、训都是理所当然的内容核心,相关研究则集中于对运动技能的学习、教学和训练方法的直接归纳与综合。如果用具身认知的知识论视角阐释,早期的体育学知识符合具身认知范式下的知识类型。随着体育学理论化水平提升的需要,人文社会学和人体科学的质性和量化研究范式、方法论与研究者的大量交叉渗入,促使体育学科在科学研究领域逐渐离身化,甚至呈愈演愈烈之势,这使得原本以身体运动技术、教赛练技术为知识核心的体育被肢解为“术科”(subject )与“学科”(discipline)——体育教学、运动训练与体育人文社会学、运动人体科学等“身首异处”。如今,具身认知理论的引入让分裂走向弥合,更为体育学科提供了新的知识论范式。

2.1 统摄运动行为与作为身体隐喻表征的历史文化

从体育人文社会学视角出发,学科与术科的二分在根本上源于其离身化的范式,更严重的是,这种离身化让本属于体育学二级学科的体育人文社会学成为其他学科的研究对象或案例。例如,体育史成为历史学下属的一个小方向的专门史、体育经济成为经济学研究的个案、体育法成为法学讨论的案例等。换言之,体育教学、运动训练不需要也并不存在所谓具身转向,它们本身就是具身的,真正需要具身化转向的是作为“学科”的研究范式。具身认知所包含的身体隐喻维度—符号化的历史文化精神与肉身本体具有相互映射的整体关系,具身认知并没有悬置和剥离参与体育运动的外在意义,为国争光、经济效益、身体健康等并非体育技艺的附加甚至冗余,而是必要组成成分,是集体的身体层累构建为叙事记忆的结果,与每个体育运动者的动机、情绪以及技术水平的提升、终身体育的形成不可割裂,是从身体(somatic)到符号(semiotic)整体化结构中的有机组成部分。

因此,具身认知提供了这样一种双向一体的研究范式:体育人文社会学相关的知识发生、建构与积累都指向和关照运动行为技术,并以身体运动技术为知识生产的起点关涉其他人文学的方法论与工具,其最终目标也是完成有关技术的反思、阐释、探讨与研究,反过来影响与指导技术的变化与发展。譬如,体育史的知识建构应当聚焦运动技术的发生演变史(包括运动技术、团队协作技术,深刻影响技术运用和变革的相关技术规则、裁判技术、教练技术、教学技术等),且这些技术史的爬梳应紧密联系当下乃至未来的运动技术发展,而非仅为有关体育的事件资料描述史。体育法的研究应与运动技术密切相关(包括影响运动技术判决),因为体育比赛场域是非常特殊的有限暴力场,在这样一种场域中的法律既与日常法律息息相关又具有其独立性,如拳击场上的犯规致对手重伤甚至死亡往往被定性为事故,而难以用故意伤害或过失杀人判决,需要体育法研究者对运动技术做出非常精准和专业的判断,这是普通法学研究无法企及的。反之司法判例又可以影响技术规则的更新,类似的还有足球比赛中的技术性暴力、冰球职业比赛中的技术性暴力等。同理,体育人类学、体育管理学、体育经济学等也应具有相同的具身化范式,即研究的核心在于运动行为,人类学意义上的礼俗、管理学意义上的制度模式、经济学意义上的生产流通消费都需通过语言符号本身所具备的身体隐喻意象与身体本体的技术体验建立整体的关联性。

该范式的反向逻辑则是:一切运动行为都不可能以单子化的形态发生与变化,其既包含优先于社会化身体存在的元身体(Urleib)[27],也包含深度嵌入社会生活、嵌入隐喻身体的符号世界的身体(Leib)。如果说对于体育(尤其是游戏意义上的体育)的本能需求和热爱是体育的原发性动力,那么相关的价值理念、话语系统等通过身体隐喻机制产生的情感体验则是维系这一动力贯穿终身的能源,前人积累记载的技术要点与方法是把这一动力转化为更加有效行动的发动机。例如,足球技术的形成绝不仅仅由个体模仿练习、教练员指导、队友相互配合所决定,而是与足球文化、“铿锵玫瑰”精神这些集体记忆与话语密切相关,任何知识的形成仅仅靠大脑记住不同形态的运动表征是不够的,还必须把组成这些表征的不同情景、情绪、本体感受高度整合起来。换言之,感觉运动与区域整合之间存在双向联系。具身认知的相关体育研究表明,即使是动作非常熟练的运动员下意识、无意识的动作,都与“机器人”的自动化属于不同性质的认知。对于体育运动者而言,程序技能并不独立于叙事性记忆[28],运动员在技能展现中需要依靠显明知识,他们必须时刻让身体活动按照符号语义记忆符合比赛规则,他们还在运动中预先持有过去失败和成功的行为(情景记忆),如运动员知道对手的反手很弱,而且双方还曾同场竞技,那么他就可以巧妙地把情景记忆的命题性事实变成身体运动的程序性优势。苏珊·杰克逊(Susan Jackson)等[29]指出,精英运动员要达到某种巅峰表现乃至突破自我,在本体经验形成上要刻苦训练、提高身体素质、发展运动技能,在身体认知上要积极发展心理技能(专注、想象、反思)、策略能力,在身体叙事的认知上要深度理解运动文化和历史知识、所在队伍的精神传承等,运动文化与运动技艺因此不可割裂。质言之,一切体育活动都存在于历史传承、社会文化上下文相关的位置当中。

具身认知包含的“符号和概念隐喻表征的具身性—身体技艺的具身性”使得体育运动技术与体育人文社会学学术获得了相互指涉的统一。由此,在具身认知的推动下,体育人文社会学可以构建“以身体运动技艺为知识核心与根本研究目标,通过具身的隐喻-本体体验机制将人文社会学知识或研究成果最终与运动行为相互关照”的范式。

2.2 弥合运动本体感知与人体科学二元疑难

在具身认知提供的思维范式下,运动人体科学是与人的身体运动技艺一体的脑神经科学、生物化学、生物力学,而非纯粹物理客观世界的自然科学,身体技术与身体测量之学术不可割裂。因为身心问题归根到底是“身—身问题”(Leib-Körper problem),即所谓身体作为主体同时身体作为客体的问题[30]。在这一范式下,运动人体科学的研究对象是活的人的身体,属于身体认知的“心理—社会—物理”之学。目前,对此已经展开深入研究的神经哲学认为,人的一切神经活动和生理生化活动均为非线性的物理活动,不可被彻底还原为物理现象,而是在自我身体感知的过程中主动或被动地与周围环境深度交互的整体,这就意味着认知取决于各种体验。这些体验来自具有特定感知和运动能力的身体,是由推理、记忆、情感、语言和心理活动同构的矩阵[31]。例如,运动减脂绝不只是人的生理机制发生变化的生化现象,更是一种人在具体环境中的认知、知觉和情绪的身体意象,不单是肌肉与身体质量指数(BMI)的变化以及心肺功能、肠道菌群乃至微观层面细胞线粒体供能效率的改变,同时也是人对自己身体的态度、情感和知觉形态的整体改变,甚至新的身体意象还涉及人格同一性的脑神经机制[32]。这不仅是一个从显明知识到显明知识(from explicit to explicit knowledge)的生产过程,同时也是从显明知识到默会知识(from explicit to tacit knowledge)的内化反身历程。

由此,具身认知为运动人体科学提供了主体的身体与客体的身体同一的范式:对于运动者而言,运动神经、生理生化机制与他的本体感受、运动意愿、感觉、情绪、知觉、记忆在情境中整体显现,不可被割裂。因此,仅使用自然科学的工具证明运动与健康、生理机制与运动技术、运动生物力学与运动技艺的相关性关系仍不能真正满足体育学的知识目标,仅属于以运动为研究对象的生理学机制研究。那么,具身认知范式下运动人体科学的研究范式体现为:①研究成果可被转化为运动者身体可感的人体科学研究;② 探索自我反馈的身体意象作用于以运动技术为核心的人体科学研究。以健身健美为例,肌电测试研究、肌肉解剖研究、肌肉生成的生理生化机制研究、运动生物力学研究最终指向的目标是让健身者把成果转化为新的优秀训练模式,如肌电测试发现大臂高于小臂时三角肌激活水平更高,但其问题的核心在于如何让健身者在了解这一研究结果后转化为训练的“泵感”。因为缺少“泵感”这种本体感受,即使姿势“正确”也不意味着肌肉真正被激活(可能是斜方肌的代偿发力),更不能促使健身者遵循和保持所谓正确的姿势,而有经验的健身者能够用类似“挺胸,脖子肌肉向后溜”这种符合身体感知的语汇—副语言(paralinguistic)[33],并获得被指导者的感知反馈,也就是需要把训练语汇与人体科学研究紧密结合。

同样,该范式的反向逻辑则是:相关的人体科学研究成果能够引导运动者深化和加强反身式技术思考。关于运动技术形成和熟练运用的记忆既包含程序记忆也包括叙事记忆,前者关乎动作技术本身,后者关乎理解、推理、情绪、意志等。近期一项具身认知的脑科学研究[34]表明,运动技能形成在大脑中的编码是双重的(dual coding),相关知识不仅来自感觉、运动经验,同时需要更高级的联合皮层加工,除了动觉和知觉获得的知识外,还来自位于背侧颞叶前部(ATL)非知觉的、语言获得的表征知识。即真正优秀的运动员不仅需要日复一日地磨炼技术,还要能够把所学的人体科学之非知觉的表征知识运用于技术进步,从微观领域认知与反思身体,把主观身体与客观身体相融合。从大量的报道和现实调研都能够发现,像谷爱凌这样的精英运动员通常都是善于用脑训练身体技术的“学霸”,不少运动人体科学的相关研究给善于学习的运动员的技术提升提供了重要的方法与参考。

具身认知双重身体的同一性在逻辑底层逐渐弥合了体育教育训练中的运动技术与人体科学二元问题的部分鸿沟,在该范式下体育学的术科与学科并行不悖。与运动技艺相关的镜像神经元作用、运动时空感知的神经机制、运动康复中的身体意象等也开始成为新范式下运动人体科学知识探索的重要组成部分。当然,这对运动人体科学的研究者提出了更高的要求,既要娴熟使用自然科学的工具,又必须直接或间接地拥有充沛的运动经验。

2.3 助推中华民族传统体育身体隐喻的技艺传播

具身认知身体隐喻机制包含的感觉运动论促使东方和西方研究者开始采用新视域和新方法探索以中华武术为代表的民族传统体育,使跨文化的民族传统体育理解与阐释成为可能。在之前科学主义、思想史、概念逻辑阐释等的研究范式下,中华民族传统体育难以真正与西方现代体育产生知识上的互释与相通,这种不可通约性源于:①古人在创发时运用了与西方习惯不同的身体隐喻思维;②身体技术的表征化传承、传播与所运用的语言关系密切,各个民族会运用极具各自文化特征的语词描摹身体的感觉,这就使得身体运动技术具有个人特质和地方性特征。虽然个体性认知与普遍知识、地方性知识与全球性知识长期以来存在难以兼容的难题,但具身认知对于知识论的改造使得这种融合成为可能。

以“六书”为基础创造的中国象形文字擅长形象化的表达,更倾向于空间化思维,切身性强;字母化的印欧文字擅长语音化的抽象表达,更倾向于时间化思维,离身性强。中华民族体育文化符号的世界化传播因此一直困难重重,而具身认知的逻辑能够成为译介的桥梁。目前国内外已经广泛开展中国武术的具身认知研究,积极挖掘西语体育术语中的空间隐喻,与中华民族传统体育的术语系统对接互释。普利斯特(Priest)等在《武术和哲学:技击与虚无》[35]一书中以《楞严经》“指月手”(Like a finger pointing away to the Moon)比喻这种中华武术具身化的认识论方法。哲学家艾伦(Allen)[36]提出,阐释与探讨中国武术时应当首先持有具身化的视角。法瑞尔(Farrer)和惠伦-布里奇(Whalen-Bridge)的著作《作为具身知识的武术》[37]也着重强调具身化是理解武术训练和方法论路线无可回避的实在基础。

学者们在对武术技术术语的翻译过程中也运用了具身认知的范式。威尔(Wile)[38]把顺、借、随分别译为along with、borrow、follow,把“后发先至”译为“Be last to shoot,first to reach”,用英语带有时间性的空间语词把武术技术的空间性内涵基本传达出来。梅兰德(Mainland)[39]用“钢铁与抽丝的以身显道”(embodying the way of the iron and silk)将武术劲力的刚柔相济与道术并举的内涵较为准确地体现出来。李特尔(Little)把李小龙武学所强调的“无思”之格斗技艺释译为《庄子·大宗师》的用心若镜(employs his mind as a mirror)、不将不迎(grasps nothing and refuses nothing)、应而不藏(receives but does not keep)[40],可以说是颇具韵味地与汉语哲学意象化表达完成了对释,将古汉语名词化的动词翻译为英语动词,让武术的道家内涵在英语语言环境中更加充满动感。在核心术语“气”的译释中,洛奇(Lorge)[41]把“气”翻译和阐释为自然无滞的呼吸以踵(breath with heels)的知觉运动,艾伦[36]也把“气”解释为由脚踵(heels)之处建立的身体周流(corporeal circuit)运化。

此外,学者们也深入探究了中国武术历史文化的具身性问题。卡托(Kato)[42]认为,武术文化的具身化属于集体记忆与个体行为的相互塑造,像李小龙这样的武术巨星,除了是香港多元文化的体现外,他所做出的功业也通过象征性表达(symbolic articulation)和运动感表达(kinetic articulation)反过来体现中国化的身体叙事,并影响了西方人对于东方男性形象的集体观念。鲍曼(Bowman)等[43]也提出,习武者的具身知识作为一种惯习是在特殊的历史文脉中生产与“置于身体—在—文化中”完成的。

具身认知范式下生成的新知识类型在运动行为的体认过程中兼容并包地具备了时间性与空间性意蕴,这为非还原论的中华文化圈的地方性知识搭建了一座跨越语言差异的桥梁,不对称的2种乃至多种身体技艺在不对称中得以互相对话与理解,这无疑为推动中华优秀传统体育文化的当代创造性转化、创新性发展提供了新方法论的指导,同时也使得中华民族传统体育的历史文化知识与运动行为知识高度融合。

2.4 推进体育教育与训练的素养化转型

近年来,体育教育与训练已经完成向以运动技能、体能、体育精神品质为整体的素养导向观的转捩,无论是国际上正在大力推广应用的身体素质还是我国的体育素养都汲取了现代哲学一元论、整体化的育人思想。在《普通高中体育与健康课程标准(2017版)》《义务教育体育与健康课程标准(2022版)》中还增加了“健康行为”的学习要求,凝练出运动能力、健康行为和体育品德三大核心素养,这与具身认知一元论、整体论的范式高度契合。虽然课程标准核心素养的形成并没有直接运用具身认知的理论,但自杜威开始,具身认知长期以来对教育理念的深刻影响实质上已在近些年潜移默化地得到了实现,成为各个领域教育者们的基本共识。体育教学与训练中的情景化、生活化,以及道德品质等在运动技能中的具身化已然成为新时代体育教育改革的重要理念与实践目标,具身认知范式下的知识论能够为其在理论奠基与推进上做出重要贡献。

具身认知对当代知识论重要的理论贡献是让人们开始重新审视素养与知识、能力与知识之间的关系。在具身认知推动的知识论革命下,默会知识/程序性知识/能力之知成为一切知识的基础,与显明知识/陈述性知识/命题之知共同构成整体的知识系统,这就为素养作为一种知识提供了基础。李松林等[44]认为“素养是知识情境性、整体性、实践性与个人性的凸显”,即素养既包含了knowing that,更包含了knowing how,其本质上就是把2种知识类型彻底一元化。用一个不太恰当的类比,素养与知识的关系类似能量与物质的关系,其本质上是同一的,只是显现形态的不同。因此,所谓素养是更具一元论特性的知识,是在实践情境中高度结构化和彻底具身化的知识。这对于体育教学和训练理论基础的夯实及进一步改革而言意义重大,因为它在理论和逻辑底层澄明:在体育教学和训练中运动技能、体能、意志品质、规则意识等只有转化为素养,才真正意味着“被证成的真信念”这一知识原本的内涵被达成。

与其他学科不同,体育教育和训练本不存在具身转向问题,只存在具身情态差异和错置问题。其他学科从学科知识到教学知识发展的过程中面临命题性知识无法转化为能力素养之问题,因而需要具身转向,而体育教育和训练根本不涉及此问题,因为从一开始它就是技术教学和训练的程序性知识,表现为身体素养和能力,一开始它就是具身的。体育教育和训练过去真正存在的问题是像足球绕桩这类单一技术教学、训练与实际应用、比赛的具身化割裂,即前者形成的具身化程序记忆与后者需要的程序记忆存在较大差异。因此,具身认知对于体育教育和训练的素养转向最重要的认识论启示是,从一开始就应进入具身的技术应用现场,而不是把关键技术动作、体能训练单独抽出训练,即帮助运动者形成“赛练一体”的素养。在学校体育教学领域,国务院颁布的《〈体育与健康〉教学改革指导纲要(试行)》明确提出了“学会、勤练、常赛”[45]的要求,唯有精讲、多练、常比赛的一体化模式才能真正让学生掌握某项运动技能。在运动训练领域,以赛代训、以赛代练也已经成为重要的方法和观念。体育教育与训练在本质上属于具体竞赛环境中的具身性知识,这就为素养导向的知识生产规律提供了这样一种理论确证:在最大程度上接近真实的技术应用场景。

3. 体育学自主知识的建构与其知识论贡献

3.1 体育学自主知识的结构

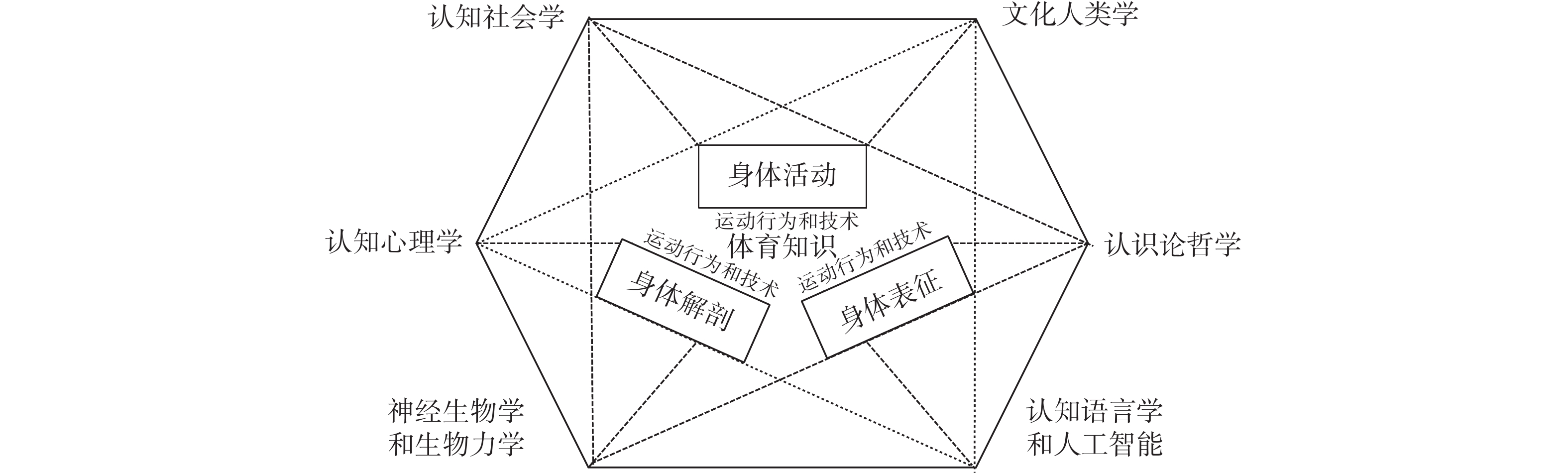

在具身认知的理论奠基与推动下,包含双重知识类型(默会知识与显明知识)和交叉学科特征的体育学知识呈现出自主性的特征,体育学是以运动行为和技术为内核和最具整体性的认知科学,以情景化的副语言、非命题化语言作为知识基本语汇的学科,最具素养导向特质的学科。

体育学因其以运动行为为知识论核心,所以相比其他学科更具整体性。首先,该学科需要将人的本体感受、信念、确证、文化惯习和所在场域等诸多知识论要素紧密整合。其次,该学科需要整个知识的生产过程才能构建完整、可实践的知识,其生产过程包括:①从本体感知到社会化认知,即从默会知识到默会知识;②从社会化知识到客观知识,即从默会知识到显明知识;③从客观知识到交叉学科知识,即从显明知识到显明知识;④从显明知识再到内化于本体的知识,即从显明知识回到默会知识[46]。离身性科学通常只包含②和③这2个生产过程,甚至只存在生产过程③,而体育学的知识类型更具完整性。以运动行为为知识论起点和交叉学科的特征决定了体育学成为一种整体性的认知科学。根据金特纳(Gentner)[47]认知科学的六边形结构,构建了由认识论哲学、认知心理学、神经生物学和生物力学、文化人类学、认知社会学、认知语言学和人工智能的认知科学知识与方法,根据古德曼(Goldman)[16]身体解剖、身体活动、身体表征具身知识之3个基本要素(图2)并以运动行为和技术为知识内核的逻辑起点,构建了六边形、三层次的体育学自主知识结构(图3)。再次,以运动行为为内核的体育知识的证成应当基于多重互证证据链[48]。例如,有关苏炳添的100 m跑知识的证成包含了诸如属于苏炳添的本体感受的回溯、全身和关键肌肉群神经募集的测量、生化指标的测定、苏炳添与其教练员和团队经长期磨合形成的本地知识形式、苏炳添背后的文化社会支持等证据共同构成的互证证据链。

体育学自主知识最具代表性的特征是表达知识使用的语汇形式,多以情景化的副语言、非命题化语言(non-statement)作为基本语汇,学科知识最终的实操性证成也需要基于这些基础语汇。

所谓副语言指的是“不以人工创制的语言为符号,而以其他感官诸如视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等的感知为信息载体的符号系统”[49]。广义的副语言还包括“非声特征(non-vocal features),如面部表情、视觉接触、体态、手势、谈话时双方的距离等”[50]。在体育知识的传递过程中副语言的运用非常广泛和深入,主要包括动作肢体语言、表情语言以及民族传统体育项目的服饰语言。这些语言会根据对象自身的体态、精神面貌、所在的环境、对手情况等因境制宜地使用。在肢体语言的运用中会通过不同频率的击掌调整战术节奏、拍击肩背部做出战术鼓励、以某些特殊手势做出战术指挥等;在面部语言的使用上,情感交流的功能更加突出,如一个坚定的眼神表达信任与支持、一个面部表情表达理解等。曾有心理学家提出这样一个公式,“人的情感表达=7%的语言词+38%的声音+55%的面部表情”[51],虽然这个比例未必准确,但对于体育运动中情感认知的表达而言,面部表情这一副语言的作用的确举足轻重。服饰对于民族传统体育的知识语汇构建而言同样非常重要,这是因为民族传统体育的地方性知识常体现为具体的仪式性表达,如蒙古摔跤的服饰、配合舞龙舞狮的服饰、武术特有的服装等都是如此。

大量运用非命题化语言作为知识生产与传播的语汇是体育学科独有的特征。命题语言是人类在正常的交往过程中所使用的客观的、命题意义上的语言,具备客观物理指称的符号功能[52]。在逻辑学中,命题语言指的是表达判断的语言形式,由系词把主词和宾词联系而成[53]。体育学知识语汇中则有很大一部分以无客观指称或无主-系-宾结构的方式呈现,如喊出来、吼一嗓子、提个劲儿、提提气、自信点、精神点这类无客观物理指称和无主-系-宾结构的语汇,以及收腹、猛抬头、沉肩、瞪大眼、握紧拳、夹紧、深呼吸、控制等这类无主-系-宾结构的句子,这些具有知识特征的表达就属于非命题化语言。体育知识的实践操作的情境性很强,全身各个部分的协调配合以及与队友的协调配合属于非线性的知识,即便能够表达为命题语言,其信息量也极大,身体无法直接运用命题知识提供的复杂指示,甚至过多的命题化思考会干扰原本的身体协调性。这就需要以具体环境下的非命题化语言为基本知识语汇,像背越式跳高中“使劲儿抬头”、三级跳“反弓、臀位抬高”这类通过关键部位空间位置引发全身空间位置积极自发调整的恰当指令,比复杂的命题式技术描述更能够在运动过程中达到最佳效果,此类的非命题化的语句通过长期传承与沉淀形成了体育学最具特征的知识。

在具身认知推动下,素养导向的教学知识转型在各个离身性学科中开展得如火如荼,已经成为颇受关注的概念,但与其他学科不同甚至独树一帜的是,体育作为天然的、最彻底的具身认知科学,在核心素养的凝练和教学实践过程中并不存在具身转向问题,当今素养导向的体育学科教学所做出的知识整体性的深化,最大化地把体育运动技能及体能、体育品格、体育历史文化知识等在同一的运动行为中体现出来。体育这种不受制于知识转向的素养教学具备其他学科所不具备的独特优势。

3.2 体育知识对认知科学独特的知识论贡献

借助具身认知原理,体育学自主知识得以澄明,反之,体育学也以其最具完整性的知识形态与融合两大知识类型的范式开始对认知科学的知识论产生独特的贡献。

体育训练与竞赛为具身化的认知科学研究提供了最具特殊性的研究对象。在顶尖水平的训练与竞赛活动过程中,身体在体能大量乃至超量支出的特殊条件下完成目标以及自我与他者的复杂性合作,甚至有些运动员的极限状态与濒死的身体相类似,这无疑为认知科学研究提供了常态下几乎无法出现的身体状态之案例。训练与竞赛活动产生的情绪与行为模式为认知现象学和人类学研究提供了绝佳的回溯对象。训练与竞赛活动产生的运动者的脑塑造活动为神经科学、神经哲学乃至具身人工智能提供了特殊的研究对象,让神经科学家的试验参与者不再限于病人或肢体伤残人士。运动员运动损伤恢复过程中的本体体验为康复医学、康复现象学的身-脑再造研究提供了特殊的案例,也能够为常人的康复贡献优秀经验。虚拟现实和人机交互的运动游戏训练与竞赛,能够为虚拟时空背景下的人机交互科学、人工智能哲学贡献良好的研究对象,而且人们在运动过程中产生的身体大数据能够为“具身人工智能”[54]提供新的编程逻辑和数据模型,为推动人工智能科学的“哥白尼式革命”提供一定的支持。

体育教育和竞赛观赏为具身的德育与美育提供了更优和更独特的模式。具身化的伦理学原理表明,最有效的道德教育是具身化的教育。在体育竞赛过程中,人们能够非常切身、真切地感受到团体合作、规则、与对手的竞争与尊重等语言教化都无法直接达到的教育效果,在长期竞赛训练中产生的人与人之间的关系最为亲密、和谐。在审美素养的养成方面,身体直接体验美远胜于任何被动和间接观察的审美教育形式,与绘画、雕塑、音乐等艺术学的美育教育不同,体育的审美认知的起点与本质力量的对象都是人自身,即便是团体类的对抗项目,其最终的知识主体都指向自身,属于以自身为对象的审美创造。

体育特殊的知识语汇为具身的知识论增添了新视域。体育教学、训练与竞赛中能够极高效和准确传达信息的副语言、非命题化语言是介于显明知识与缄默知识之间的新的知识类型。这种体感化的知识语汇不仅是其他学科所不具备的,而且这些语汇的隐喻机制映射产生的身体行动与多脑区整体活动的比照研究能够为身-脑认知科学的发展提供特殊的案例。更重要的是,中华民族传统体育学这种基于本地知识的知识语汇为本土化的认知语言学推进提供了绝佳的样本。此外,在运动教学与训练中需要把运动人体科学、体育人文社会科学总结的客观知识转化为本体的运动技术经验和感受知识,这为认知科学、哲学认识论研究提供了新的生长点。

4. 结束语

具身认知理论开始被引入和运用于体育学研究就意味着具身认知与体育学科的发展进入了相互促进生长的阶段。体育的身体认知是天然的具身认知,而具身认知对于知识论的改造和对默会知识与显明知识的统摄又为体育学运动技术与多个交叉学科的学术知识的同一化和整体化提供了充足和卓有成效的理论论证。在这种相互推动之下,借助具身认知体育的自主知识属性更加凸显,其体现为以运动行为和技术为内核的、最具整体性的认知科学。同样,在体育学科的推动下,具身认知理论未来发展的生长点也将更加丰富。

作者贡献声明:张震:提出论文选题,调研文献,设计基本框架,撰写论文;作者贡献声明:季浏:设计总体框架,把握思想方向。 -

图 2 具身认知范式下身体主体的构成内容

注:基于Goldman等[16]的具身概念分类绘制。

Figure 2. Components of the bodily subject under the embodied cognition paradigm

-

[1] 王博. 加快构建中国自主知识体系[N].光明日报, 2022-11-28(6) [2] 杨光斌. 历史政治学与中国自主知识体系的建构[EB/OL]. [2023-02-13]. http://www.cssn.cn/zzx/202302/t20230213_5587673.shtml [3] 任海. 身体素养与青少年体育改革[J]. 体育文化与产业研究,2021(1):9-27 [4] 刘娜,李平. 学科建设的开创性推进:“体育学学科新图景”论坛学术综述[J]. 体育与科学,2021,42(5):110-120 [5] 施皮格伯格. 现象学运动[M]. 王炳文, 张金言, 译. 北京: 商务印书馆, 2015: 120 [6] 张震. 整体性与独特性:体育知识基本问题的具身哲学阐析[J]. 体育科学,2021,41(6):68-77 [7] ADELMANN P K,ZAJONC R B. Facial efference and the experience of emotion[J]. Annual Review of Psychology,1989,40:249-280 doi: 10.1146/annurev.ps.40.020189.001341

[8] LAKOFF G, JOHNSON M. Metaphors we live by[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2003: 14

[9] SONESSON G. The extensions of man revisited: From primary to tertiary embodiment[M]// KROIS J M, ROSENGREN M. Embodiment in cognition and culture. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007: 27-53

[10] ZAHAVI D. Subjectivity and selfhood: Investigating the first-person perspective[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005: 4

[11] CLAXTON G. Intelligence in the flesh: Why your mind needs your body much more than it thinks[M]. New Haven: Yale University Press, 2020: 7

[12] MCGINN C. Prehension: The hand and the emergence of humanity[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2015: 4

[13] VARELA F J, THOMPSON E, ROSCH E. The embodied mind: Cognitive science and human experience[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2017

[14] GALLAGHER S, REINERMAN-JONES L, JANZ B, et al. A neurophenomenology of awe and wonder: Towards a non-reductionist cognitive science[M]. London: Palgrave Macmillan, 2015: 2

[15] NEWEN A, DE BRUIN L, GALLAGHER S. The Oxford handbook of 4E cognition[M]. London: Oxford University Press, 2018: 353-368

[16] GOLDMAN A,DE VIGNEMONT F. Is social cognition embodied?[J]. Trends in Cognitive Sciences,2009,13(4):154-159 doi: 10.1016/j.tics.2009.01.007

[17] ZIEMKE T. What's that thing called embodiment?[J]. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society,2003(25):1305-1310

[18] BOURDIEU P. The logic of practice[M]. Cambridge: Polity Press, 1990: 110

[19] 张震. “回到运动本身”的具身化研究[J]. 体育与科学,2015,36(5):74-83,111 [20] HENRY F M. Physical education:An academic discipline[J]. Journal of Health,Physical Education,Recreation,1964,35(7):32-69

[21] D'ISANTO T. Physical and sport education between Italian academic system and European Research Council structure panel[J]. Journal of Human Sport and Exercise,2019,14(1):S66-S76

[22] HOPSICKER P. Polanyi's "from-to" knowing and his contribution to the phenomenology of skilled motor behavior[J]. Journal of the Philosophy of Sport,2009,36(1):76-87 doi: 10.1080/00948705.2009.9714747

[23] LEVY N. Embodied savoir-faire:Knowledge-how requires motor representations[J]. Synthese,2017,194(2):511-530 doi: 10.1007/s11229-015-0956-1

[24] PARVIAINEN J. Embodying industrial knowledge:An epistemological approach to the formation of body knowledge in the fitness industry[J]. Sociology of Sport Journal,2018,35(4):358-366 doi: 10.1123/ssj.2017-0168

[25] 周建东. 国际体育哲学研究的热点与走向:近三届世界哲学大会“体育哲学”专题评介[J]. 成都体育学院学报,2020,46(3):38-45 [26] 高强. 体育概念之争与哲学思辨[J]. 成都体育学院学报,2019,45(5):22-23 [27] HUSSERL E. Phänomenologische psychologie[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 1968: 107

[28] BIRCH J E. Skills and knowledge:Nothing but memory?[J]. Sport,Ethics and Philosophy,2011,5(4):362-378

[29] JACKSON S A, CSIKSZENTMIHALI M. 体育运动中的流畅状态: 如何达到巅峰表现[M]. 刘一桐, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2019: 54 [30] FUCHS T.Ecology of the brain: The phenomenology and biology of the embodied mind[M]. Oxford: Oxford University Press, 2019: XIX

[31] THELEN E,SCHÖNER G,SCHEIER C,et al. The dynamics of embodiment:A field theory of infant perseverative reaching[J]. Behavioral and Brain Sciences,2001,24(1):1-34 doi: 10.1017/S0140525X01003910

[32] 诺赫夫. 病脑启示: 神经哲学与健康心智[M]. 陈向群, 译. 台北: 台大出版中心, 2018: 143 [33] JAKUBOWSKA H. Skill transmission,sport and tacit knowledge:A sociological perspective[J]. New York:Routledge,2017:62

[34] BI Y C. Dual coding of knowledge in the human brain[J]. Trends in Cognitive Sciences,2021,25(10):883-895 doi: 10.1016/j.tics.2021.07.006

[35] PRIEST G, YOUNG D. Martial arts and philosophy: Beating and nothingness[M]. Chicago: Open Court, 2010: 2

[36] ALLEN B. Striking beauty: A philosophical look at the Asian martial arts[M]. New York: Columbia University Press, 2015: 15-16, 220

[37] FARRER D S, WHALEN-BRIDGE J. Martial arts as embodied knowledge: Asian traditions in a transnational world[M]. New York: SUNY Press, 2011: 1

[38] WILE D. Tai Chi's ancestors: The making of an internal martial art[M]. New York: Sweet Ch'i Press, 1999: 119

[39] MAINLAND M D. Kung Fu is inside the body: A phenomenological inquiry into cultivating martial art practices[D]. Ontario: University of Waterloo, 2018: IV

[40] LEE B. The Tao of Gung Fu: A study in the way of Chinese martial art[M].Rutland, Vermont: Tuttle Publishing, 1997: 123-127

[41] LORGE P A. Chinese martial arts: From antiquity to the twenty-first century[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012: 11

[42] KATO M T. From Kungfu to Hip-Hop: Revolution, globalization and popular culture[M]. Albany: State University of New York Press, 2007: 41

[43] BOWMAN P,马秀杰. 亚洲传统武术“正宗性”的发明[J]. 成都体育学院学报,2021,47(2):136-142 [44] 李松林,贺慧. 整合性:核心素养的知识特性与生成路径[J]. 教育科学研究,2020(6):13-17 [45] 《〈体育与健康〉教学改革指导纲要(试行)》[EB/OL]. [2021-07-22]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202107/t20210722_546095.html [46] ADLOFF F, GERUND K, KALDEWEY D. Revealing tacit knowledge: Embodiment and explication[M]. Bielefeld: Transcript Verlag, 2015: 11-12

[47] GENTNER D. Psychology in cognitive science:1978-2038[J]. Topics in Cognitive Science,2010,2(3):328-344 doi: 10.1111/j.1756-8765.2010.01103.x

[48] 苏炳添,程志理,周维方. 苏炳添东京奥运会突破“常理”的训练学反思:苏炳添与程志理的训练学对话录之二[J]. 体育与科学,2021,42(5):1-7,26 [49] 薛可, 余明阳. 人际传播学[M]. 新版. 上海: 上海人民出版社, 2012: 404 [50] KNAPP M L, HALL J A, HORGAN T G. Nonverbal communication in human interaction[M]. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2009: 28

[51] 樊瑞科, 李进升, 阎文柳. 中国基础教育研究与探索[M]. 北京: 现代教育出版社, 2012: 274 [52] 杨硕. 进化心理学的人类学哲学批判[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 2018: 103 [53] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M].修订本. 北京: 商务印书馆, 1997: 892 [54] 徐献军. 具身人工智能与现象学[J]. 自然辩证法通讯,2012,34(6):43-47,126 -

期刊类型引用(15)

1. 康晓磊,孙葆丽. 身体技艺的化成:体育文化研究的具身转向. 上海体育大学学报. 2025(02): 98-108 .  本站查看

本站查看

2. 于思远. 中国特色体育对外交往理论体系构建的思考. 体育科学. 2025(02): 17-26 .  百度学术

百度学术

3. 居方圆,谢彬,陈思同,徐闻博. 具身实践:身体素养视角下大学公共体育教学质量提升路径研究. 广州体育学院学报. 2025(02): 53-62 .  百度学术

百度学术

4. 马艳红,慕加文. 数字化赋能体育教师专业发展:三重逻辑、实现机制与路径指向. 广州体育学院学报. 2025(02): 43-52 .  百度学术

百度学术

5. 罗海平,全朝云,蒋建国. 体育教学中默会知识的存在形式及习得路径. 当代体育科技. 2024(02): 69-72 .  百度学术

百度学术

6. 俞富根. 小学体育场境教学的学理意蕴与实践操作. 教学月刊小学版(综合). 2024(Z1): 68-71 .  百度学术

百度学术

7. 张忠石,王智慧. 撕掉“标签”:视障跑者的具身显现. 武汉体育学院学报. 2024(03): 41-47+64 .  百度学术

百度学术

8. 叶松东,贾晨. 运动技能具身发展模式的理论构建与教学实践启示. 体育学刊. 2024(03): 95-102 .  百度学术

百度学术

9. 王涛,王兴杰. 身心一元论的历史文化溯源与体育哲学证成. 体育科技文献通报. 2024(05): 251-257 .  百度学术

百度学术

10. 吕超,张婕. 高校武术教学具身体验的价值旨归、理论向度与实践进路. 运动精品. 2024(02): 40-42 .  百度学术

百度学术

11. 周锦锐,孙锋,李真鹏. 具身认知理论下高校体育课程思政的内涵特征、价值意蕴及实践路径. 吉林体育学院学报. 2024(03): 85-91 .  百度学术

百度学术

12. 张瑞林,车雯. “交叉学科”门类下设置体育领域一级学科的循证路径. 体育科学. 2024(12): 70-77+93 .  百度学术

百度学术

13. 宫朝铭,王慧. 具身认知理论视角下体育训练的动作积累促进语篇记忆研究. 当代体育科技. 2023(26): 160-163 .  百度学术

百度学术

14. 姜哲,黄汉升. 中国体育学自主知识体系构建的多维镜鉴、现实审视与探行方略. 北京体育大学学报. 2023(09): 1-14 .  百度学术

百度学术

15. 阎晋虎,于晓梅,张业安,孙浩. 人机交互情景下的体育健康传播:受众风险与疏解路径. 广州体育学院学报. 2023(04): 107-114 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: